- Alexandre Bachrach

-

Authors

- Review

-

Source Type

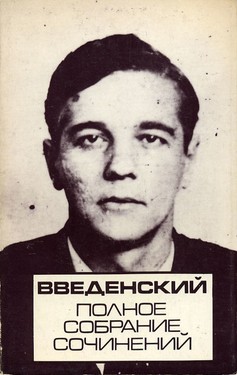

- Polnoe sobranie sochinenii Review

-

Publications

- August 1982

-

Date

Читатель, которому невдомек все те излучины, по которым протекали забытые и забитые ответвления советской литературы в эпоху ее становления, будет, вероятно, заинтригован напечатанным выше заголовком. Что, собственно, означает это несуразное слово? Из какого неведомого языка оно заимствовано? Из каких корней составлено? А между тем, к той небольшой, но сыгравшей свою роль литературной группе, которая присвоила себе это непривычно звучащее наименование, стоило бы приглядеться попристальнее, хотя бы потому, что члены этого содружества были людьми талантливыми и яркими, мало с кем схожими, а их вынужденно недолгая борьба с декретированной свыше творческой уравниловкой не была одним только доморощенным донкихотством, даже если издалека может показаться, что в ней было неумеренно много гротеска, а возможно, и долька того, что советские казенные критиканы прозывали «заумным словоблудием».

Так уж водится, что большинство обитателей нашей планеты с молоком матери восприняли убеждение, что мы живем в мире, в котором эвклидовы аксиомы неоспоримы и не в состоянии допустить, что параллельные линии, того и гляди, пересекутся. Тертуллиан, один из знаменитейших христианских апологетов, восставая против враждебных ему богословских толкований, произнес по адресу инакомыслящих ставшую крылатой фразу: «Credo quia absurdum». Споря с ними, он провозглашал бессмыслицу их верований. Другими словами, пользуясь своим авторитетом, он приравнивал к нелепице все, что шло вразрез с его точкой зрения.

Однако, не только с философской, но и с узконаучной, – а отчего тогда и не с литературной, – точки зрения такое отношение к мнимой абсурдности, в сущности, малоубедительно. Может быть, для выражения бессмысленности и безысходности человеческого бытия более доходчиво именно то, что высказано в затейливо-иносказательной форме, а на обывательском жаргоне именуется «абсурдом».

Если только схематизировать, то именно своего рода «абсурдность» создала славу Кафки, или таких обошедших сцены всего мира пьес, как, скажем, беккетовское «В ожидании Годо», или театрального творчества Ионеско, ставшего благодаря ему членом чопорной Французской Академии, то есть, писателем общепризнанным и уважаемым даже «благонамеренными людьми».

Алогичная структура произведения искусства – только один из методов отразить нелепость и шаткость человеческих отношений, обнажить их нескладную контрастность. В некотором смысле это «абсурдное» искусство в нашей литературе каким-то краешком уже затронул Гоголь или, того отчетливее, хоть и примитивнее, Сухово-Кобылин в «Смерти Тарелкина», где, в сущности, все сводится к единоборству с априорными суждениями. А ведь в этом и заключается одна из основных проблем всякого искусства.

В Советской России эту словесную борьбу с тем, что дважды два не обязательно должно быть равно четырем, уже с середины двадцатых годов нашего века повела группа литераторов, именовавшая себя «Объединением реального искусства», что и дало аббревиатуру «Обэриу». Ее участники – «обэриуты» – не без известной наивности думали, что сумеют создать новый способ восприятия художественных возможностей. Замысел их был не только вызывающ, но и не в меру претенциозен и оттого заранее обречен на неудачу. Впрочем, бывают иной раз поражения, которые следует, если не славословить, то, во всяком случае, поминать с уважением.

Группа эта составилась из молодых поэтов Хармса, Введенского, Вагинова, в прошлом ученика гумилевской студии, Заболоцкого. Сразу же, противопоставляя себя заумному искусству, они отвернулись и от казавшегося им несозвучным позднего футуризма. Разногласия происходили из-за того, что «обэриуты» никого ни с каких «пароходов» сбрасывать не хотели, а, напротив, ни на кого не оглядываясь, пытались строить что-то свое и свежее, создавая в своих произведениях вопреки общепринятым канонам некую путаницу времени и места действия.

Одним из вдохновителей этой группы был Александр Введенский, как и его друг и ближайший сподвижник Хармс, начавший с работы в издательстве Детской литературы. Под крылышком Маршака Введенский выпустил около тридцати книжечек для детей, в которых был в меру скромен и доступен, не выдавая особенностей своего стиля, склонного к экстравагантности, освобождению от обыденщины и той пошлости, которая переполняла окружающий его мир. Если Маршак вскоре из-за своего либерализма и попустительства пострадал, то стихи Введенского, едва они стали известны, были признаны «реакционным жонглерством, отзывающим белибердой». Между тем, его поэтические выступления оценила Ахматова, тепло отзывались о них такие разные поэты, как Клюев и особенно Кузмин, заинтересованный самобытностью молодого поэта, его лирической непоследовательностью и той формальной свободой, которая казалось еще новинкой. Так и шла его работа ни шатко, ни валко, пока Асеев, долго поддерживавший дружеские отношения с Введенским, не упрекнул его в печати в том, что его «поэтическая практика далека от проблем соцстроительства». Асеев был по-своему прав: о «соцстроительстве» и каких-либо «гидроцентралях» ни Введенский, ни его соратники не помышляли, они больше думали о том, как простыми словами, а не «стертыми пятаками», показать себя, довести до читателя свои мысли.

Асеев выступал в роли литературного критика, но в результате в канун нового, 32-го года по дороге в Москву Введенский был снят с поезда и отправлен в «литературный» отдел ГПУ, где по пресловутой 58-й статье был обвинен в том, что его «заумные стихи» отвлекают людей от задач строительства. В тюрьме он пробыл сравнительно недолго, перебрался в Харьков, женился, жил как-то втихомолку, но при приближении к городу немцев был «превентивно» арестован, как все те, за кем числились хоть какие-то, пускай давние «прегрешения». Введенский исчез, и дальнейшая судьба его в точности неизвестна. Известно только, что четверть века спустя «за отсутствием состава преступления» он был реабилитирован, восстановлен в правах члена Союза писателей, а его наследникам было выплачено единовременное пособие в размере 600 рублей.

Так вышло, что его литературное наследство количественно невелико, много было им в скитаниях растеряно, многое из предосторожности сожжено. Осталось лишь небольшое количество стихотворений и драматических, хоть и не приспособленных для театральной сцены, миниатюрных пьесок, вроде «Елки у Ивановых» или «Минина и Пожарского», ничего общего с громкими именами этих исторических лиц не имеющей. Содержания этих сценок не пересказать – его, так сказать, вообще нет, налицо туманный, не всегда последовательный диалог, огромное число утрированно-гротескных действующих лиц, появляющихся из «ниоткуда», чтобы исчезнуть в «никуда», есть игра слов, есть в них и поэтические фразы и восклицания, создающие особую настроенность. Вот, для примера:

«Я забыл существованье слов, зверей, воды и звезд.

Вечер был на расстоянии от меня на много верст.

Я услышал конский топот

И не понял этот шепот:

Я решил, что это опыт превращения предмета

Из железа в слово, в ропот, в сон, в несчастье, в каплю света…»

Превращение в слово всего, что ему мерещилось или снилось, было как бы навязчивой идеей Введенского, и он старался объяснить: «Мне не нравится, что я смертен, мне жалко, что я неточен… Я вижу искаженный мир.

Я слышу шепот заглушенных лир»

И дальше:

«Мне страшно, что все приходит в ветхость.

И я по сравнению с этим не редкость».

В этих болезненно колеблющихся, порой бессвязных и, с точки зрения просодии, неоформленных строчках Введенский, вероятно, сказал о себе самом больше того, что хотел, потому что они звучат наподобие некоего реквиема. А едва ли он к этому стремился – такая минорность мало совпадала с тем, что характеризовало поэзию «обэриутов».

Введенский и его соратники боролись с тем, что в их глазах было окаменением мысли, отвергали то, что считали «законопослушным», потому что это было для них антитезой поэзии. Они враждовали с теми, кто холостит слово, кто пользуется им для несвойственных его назначению целей – и в этом, вероятно, было их главное расхождение с Маяковским.

Был ли Введенский по-настоящему талантлив? Объем талантлив? [sic!] Объем талантливости ни на каких весах не взвесить, никаким аршином не измерить. Но он был из тех, кто пытался со свойственным ему азартом в ставшую чем-то обязательным серость внести какую-то пеструю, хотя бы искусственно раскрашенную струю, пускай с налетом эксцентризма, но, во всяком случае, шедшую из самого его нутра. Для этого стоит процитировать строфу из его «Элегии» с неуместно игривым эпиграфом: «Так сочинилась мной элегия о том, как ехал на телеге я», несомненно намекающим на пушкинскую «Телегу жизни».

Нам восхищенье неизвестно,

нам туго, пасмурно и тесно,

мы друга предаем бесчестно,

и Бог нам не владыка.

Цветок несчастья мы взрастили,

мы нас самим себе простили,

нам, тем, кто как зола остыли,

милей орла гвоздика.

«Как зола остыл» и Введенский, но, может быть, еще более для его силуэта показательно самое последнее из написанного им, некое «Где», «Когда», не причисляемое ни к какому поэтическому жанру, с такими словами в эпилоге: «Прощай тетрадь. Неприятно и нелегко умирать. Прощай мир. Прощай рай. Ты очень далек человеческий край» и дальше, словно некий постскриптум: «Но – чу! вдруг затрубили где-то – не то дикари, не то нет» и тогда Введенский вспомнил – «всю ту суету, всю рифму, которая была ему верная подруга, как сказал до него Пушкин. Тут тень всеобщего отвращения лежала на всем… и дикари, а может, и не дикари с плачем, похожим на шелест дубов, на жужжание камней и на вид пустыни вышли и спустились с вершин на землю. Ах Пушкин, Пушкин…»

Этот финальный вопль с взлетом к Пушкину не только многое в Введенском объясняет, но позволяет ввести его, если не на самый российский Парнас, то хотя бы на его ближайшие отроги.

Париж