Anatoly Darov. Bulgakov's resurrection

Такие книги можно ждать годами. С этой книгой так и случилось: мы ждали ее четверть века…

«Сейчас в наши дни происходит возвращение Булгакова в литературу» – пишет критик в журнале «Новый мир» (№ 9, 1967). Вернее, за последние годы в СССР вышло два сборника драматических произведений Булгакова и книга избранной прозы. Но только с опубликованием романа «Мастер и Маргарита» произошло поистине воскрешение Булгакова – крупнейшего писателя нашего времени, похороненного от читателей на многие годы.

Этим воскрешением автор – и мы – обязаны двум «добрым гениям» – К. Симонову и А. Вулису, но больше всего, пожалуй, духу нового времени. Неудивительно, что роман пролежал в бумагах покойного писателя 26 лет, но появление его теперь в свет – чудо, с которым, очевидно, было не под силу справиться и аггелам советской цензуры, и тем, кто стоит за нами.

Симонов известен не только во всем мире, но и в капризной русской эмиграции, ревниво-критически относящейся прежде всего к современным русским писателям. Вулиса мы не знаем. Симонов написал по-человечески простое, лирическое предисловие к роману Булгакова, Вулис – обстоятельное послесловие. Возможно, такое мог бы написать первостраничный персонаж «Мастера и Маргариты» крупный литератор Б. Берлиоз, – о нем автор замечает, что он «был человеком начитанным и очень умело указывал в своей речи на древних историков».

Так или иначе, получилось удачное обрамление, впрочем, не выходящее за рамки властью дозволенного. Но при одинаково восторженном отношении к Булгакову, как все-таки по-разному воспринимают они его роман и «подают» советскому читателю.

Симонов: «В мою, например, душу, в мою благодарную память – глубже всего вторгается беспощадно точный рассказ об одном дне римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата – это роман в романе, психологический внутри фактического».

Вулис: § «…если только позволительно назвать фактором миф – история Христа».

А вот что говорит Воланд (дьявол) в первой главе романа:

«Имейте в виду, что Иисус существовал… не надо никаких точек зрения, просто он существовал, и больше ничего».

Сатана понятен: если не было Христа, нет и его.

Мы понимаем и Вулиса: если нет Бога в душе, нет его и на небе. Вулис упрекает Булгакова в том, что он «склонен рассматривать Иисуса как личность, действительно появившуюся на заре нашей эры (эры-то христианской – А.Д.) в Иерусалиме с некоей анархической проповедью». Христос у Булгакова будто бы только «слабый и одинокий человек, за душой у которого ничего: ни друзей, ни апостолов, ни религиозного порыва. Ничего, кроме убеждения в том, что люди добры». Что ж, и то не плохо, но не совсем так. Видно, Вулис постарался сбалансировать свой вывод со словами Симонова, для которого, как и для Булгакова, Христос и Пилат неотделимы. Пилат мог сколько угодно умывать руки, но не душу: она у него на веки уязвлена Христом.

Конечно, это не совсем роман в романе, как считает Симонов, скорее апокрифическая повесть.

***

Апокрифы, за их свободную, чисто человеческую трактовку чисто религиозных вопросов и даже Евангелия (главным образом) были осуждены церковью и запрещены Вселенскими соборами в 4 веке. Отцы церкви считали, что всякий свободный пересказ Евангелия – кощунство. Читая апокрифические страницы «Мастера и Маргариты», невольно соглашаешься с ними.

Большой мастер, Булгаков намеренно отказался от пересказа общеизвестного и там, где в романе речь идет о Христе, неизбежно впадает в богохульство с точки зрения церкви, которая, как известно, предала анафеме и Толстого. Здесь у Булгакова, за исключением имени Пилата, да еще Иуды, все переименовано, все переиначено, все так – и не так – как было. Недаром Берлиоз, выслушав рассказ «иностранца» – дьявола о Пилате (глава 2-ая «Понтий Пилат»), заметил, что «рассказ этот совершенно не совпадает с евангельским рассказом». Но пыль и зной Иерусалима (Ершалаима) лежат на этих страницах романа, душное предгрозовье висит над ними! «Тьма, пришедшая со средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город»… Точность и сила языка здесь почти сверхъестественные, словно автор отдает перо самому Сатане или, в лучшем случае, решил: грешить, так грешить мастерски… Под Лысой горой, «в жидкой тени тощих тутовых деревьев доживал свои дни на этой дьявольской жаре мутноватый ручей. Тут же стояли, ловя нестойкую тень, и скучали коноводы, державшие присмиревших лошадей».

Единственный по апокрифическим главам ученик и последователь Христа, Левий Матвей, бывший мытарь, «оборванный бродяга». Он пришел посмотреть на казнь, или совершить подвиг, избавить Христа от мук, умереть вместе с ним. Он прячется там, «где, уцепившись в расщелине за проклятую небом безводную землю, пыталось жить больное фиговое деревцо». Этот «чернобородый человек» страдал, проклинал себя и заодно отчаянно богохульствовал: «Ты – Бог зла! – кричал он. – Ты черный Бог. Проклинаю тебя, Бог разбойников, их покровитель и душа».

Христос – Иешуа (это еще понятно, но почему еще Га Норци? Это значит – из Назарета) на допросе у Пилата – арестант с обезображенным от побоев лицом. И уж слишком ничто человеческое ему не чуждо. «Ты понял меня или ударить тебя?» – довольно добродушно спрашивает у Христа гигант-кентурион. «Я понял тебя. Не бей меня» – отвечает Христос. И Пилата просит: «А ты бы отпустил меня…».

И жалкий, и дерзкий Христос видит Пилата насквозь, и Пилат с ужасом чувствует это. По его мнению, у Христа «хорошо подвешен язык» – понятно, почему за ним ходили «толпы черни».

Пилат впервые слышит от «безумного преступника», что на свете злых людей вообще не существует, над «плешивой» головой арестанта ему мерещится редкозубый золотой венец мученика. «Погиб», – думает Пилат о Христе, потом – «погибли!»[.] Это вещее «погибли» вместе с мыслью о «каком-то бессмертии» не дает ему покоя.

Есть в главе «Понтий Пилат» и явное кощунство. Христос говорит Пилату о своих последователях: «Эти добрые люди ничему не научились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница будет продолжаться очень долгое время». В последней из апокрифических глав («Погребение») Пилат читает отнятый у Левия Матвея свиток пергамента[:] «корявые строчки», «не связанную цепь каких-то изречений, каких-то дат, хозяйственных заметок и поэтических отрывков», вроде: «...смерти нет… вчера мы ели сладкие баккуроты».

Не иначе, как глумлением над верой могут показаться ортодоксальным верующим и такие «пустяки»: на балу у Сатаны Маргарита «молитвенно» протягивает к нему руки; озорной кривоглазый связной черт Азазелло (очевидно, ближайший «родственник» Азазеля в «Кабалле» [sic!] и в апокрифической книге Еноха, как нашел А. Вулис) входит к Мастеру и Маргарите со словами «Мир вам!»; дирижер на балу у сатаны возглашает «Аллилуя» [sic!].

Вообще Воланд и вся его черт-компания по-человечески не лишены забавного остроумия и симпатичных черт, а по отношению к Мастеру и Маргарите они просто рыцари. Коровьева (правая рука Воланда) – соблазнительная, обычно голая девица – ведьма Гелла называет чаще всего «рыцарем». Соблазнительной она казалась, однако, не всем. «Тьфу, пакость какая![»] – подумал о ней буфетчик Андрей Фомич, жулик, которого автор удостоил одной из блестящих своих характеристик: «Буфетчик втянул голову в плечи, так что стало видно, что он – человек бедный». А финдиректор театра «Варьете» Римский видел на теле красавицы трупные пятна.

Почему компания Воланда, от которой так досталось всей мещанско-советской Москве, чертовски-рыцарски относится к главным героям? И для чего это нужно автору? Это, пожалуй, одна из загадок «Мастера и Маргариты». А все прочие рассуждения и догадки о какой-то тайне, унесенной автором в могилу, – ни к чему. Да и почем знать, может быть, кое[-]что не было ясно и самому автору. Будь он жив – вряд ли стал растолковывать и объяснять, разве что в одном учреждении могли бы его заставить.

В романе несколько загадок, но тайна одна [–] это тайна творчества.

Повесть о Пилате и Христе стоит на грани фантазии, но грань эта мягкая и плавная, как морской горизонт, за которым лежит эта сухая земля Палестина, ее знойный мрак и ослепительный день, и надвигающаяся на нее очистительная гроза. Ее так жаждет автор!

Как будто новый евангелист пишет о Христе, но свободный от Христа, да и главное для него – Пилат, его дальнейшая, никому в мире, кроме автора, неизвестная судьба. И выдумка, что Пилат подослал убийц к Иуде, психологически оправдана: Пилат как-то хотел искупить свою вину перед Христом. К тому же, возможно, автору так хотелось. И нельзя забывать, что пишет-то эти главы Мастер, и пишет – как Бог на душу положил. Или, возможно, как дьявол вложил в голову. Ведь великий гипноз рассказа о «прокураторе Иудеи в белом плаще с красным подбоем» и «подследственном из Иудеи» – в том, что рассказывает его сам дьявол. Только в середине книги, в главе «Явление героя» начинаешь догадываться, что рассказ Воланда и роман Мастера – одно и тоже. Глава «Казнь» целиком приснилась поэту Бездомному в психиатрической лечебнице Стравинского. По примеру первого рассказа о Пилате ясно, и сцена казни Христа «навеяна» поэту дьяволом. И только в главе 24-й – «Извлечение Мастера» –окончательно устанавливается, что все «авторские права» – за безымянным Мастером. Просто, всемогущий и всеведущий дьявол читал его роман, знал каждую строку. А что, если он и есть настоящий автор, а Мастер – только «приемник»?

Так или иначе, многоплановая и многослойная форма романа дала автору большую свободу выражения его идей и философии. К тому же он как бы отвечает за главы[,] написанные Мастером. Поэтому и все кощунственные пассажи мы можем понимать – в смысле прощать. Ведь роман писался и готовился все-таки к печати в страшные годы.

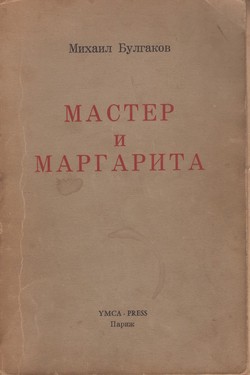

Не потому ли архиепископ Иоанн Сан Францисский в предисловии к изданному по-русски роману Булгакова (Париж, ИМКА-Пресс) – деликатно обходит этот вопрос. «Впервые в условиях СССР, – пишет он, – русская литература серьезно заговорила о Христе, как о Реальности, сияющей глубинах мира».

В этом – главное чудо.

Помнится, еще у П. Павленко, автора романа «Счастье», в одном отличном рассказе в послевоенном сборнике упоминается Христос, и упоминается… Пилатом! Престарелый прокуратор Иудеи, уже не у дел, возлежит на средиземноморском пляже с другом-сенатором, и спрашивает, помнит ли он этого маленького рыжеватого человека, называвшего себя Царем Иудейским? В нем была правда…

Тоже странно: почему Христос маленький? Почему рыжеватый? Поди – спроси у автора, когда он умер (в 1951 году) и забыт.

Но есть у «Мастера и Маргариты» ближайшие «родственники» и в современной европейской литературе. В книге известного португальского писателя Эса де Кэйрос «Реликвия» – тот же смелый прием повести в романе, словно приснившиеся герою романа главы о Христе и его казни.

В романе греческого писателя Казанзакиса «Последнее искушение Христа» – Христос – человек, идущий на подвиг, на муки, перед смертью ему грезится красавица – Магдалина. А Иуда – не предатель, но герой, добровольно идущий на свои муки – «да сбудется по писанию». Кто-то же должен был стать Иудой!.. И кто-то же должен был быть Пилатом! Но «Бог шельму метит».

***

Как бы ни определять стиль Булгакова в этом романе – «метафизический реализм» (архиепископ Иоанн Сан Францисский), мистический реализм, как считает Вулис, «мениппея» (в манере древнегреческого философа Мениппа, писавшего о философских проблемах в шутливой или саркастической форме), – все это не даст о нем полного представления. Да и стиль этот не единый, а меняется в соответствии с трехплановой перемежаемостью романа (апокриф, сатира, чертогонная фантазия).

Эта книга – как колода карт. Автор тасует ее, казалось бы, как ему вздумается, причем козырные карты – это крапленые кровью Христа апокрифические главы – «Понтий Пилат», «Казнь», «Как прокуратор пытался спасти Иуду из Кариафа», «Погребение» и смешанная глава – с «пилатчиной» – «Прощание и вечный покой».

Но внимательно вчитываясь, замечаешь строгую архитектуру романа, этого древне-современного и все-таки христианского замка на грешной московской земле с «пряничными башнями Девичьего монастыря».

И только любовь Мастера и Маргариты не укладывается ни в один из планов, эта московская любовь в фаустовском плаще. Она как луч, вырывающийся на свободу – пусть в смерть! – из этой в сущности сумрачной, подлунной книги, полной нехороших предчувствий и глубокой тревоги автора за судьбу своей страны. В этом, пожалуй, главный тайный смысл всей книги.

Недаром Маргарита удивлялась: «Все полночь да полночь». А как много ночи на одной странице: «неизбежная ночь стала их догонять», «ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи и, содрав их с плеч, разоблачала обманы», «ночь оторвала и пушистый хвост у Бегемота… Тот, кто был котом, оказался худеньким юношей, демоном-пажем».

Но о любви Мастера и Маргариты – потом.

Как верно заметил Вулис, булгаковские черти – не с потолка взяты: у них есть своя родословная, они только немного перелицованы на булгаковский, незлобливый к чертям, манер. Они встречаются в «Кабалле» [sic!], в книге Еноха, в книге инквизиторов Инститориса и Шпренгера «Молот ведьм» и даже в булле папы Григория 9 упоминается большой черный кот. Да и сам Воланд – по-немецки Валанд – одно из имен дьявола.

Между прочим, у Ремизова черти тоже не с потолка были взяты, но под потолком в парижской квартире висели на веревке – картонные и бумажные. Ремизов чертей своих любил, но неизвестно, любили ли они его. Но если искать предшественников Булгакова, то в ряду Гоголь – Пушкин – Гофман – Эдгар По – стоит и Ремизов с его восприятием революции как дьявольского наваждения, а также Салтыков-Щедрин и Анатоль Франс по их беспощадному языку. А один из критиков в «Нью-Йорк Таймз», Элиот Фермонт-Смит, шагая в ногу с временем, махнул даже линию от Гоголя до Терца, а в ней где-то посередине Булгаков.

Подобно тому, как черти не с потолка взяты, «Мастер и Маргарита» – произведение в творчестве писателя неизбежное. Этот роман Булгаков писал почти всю жизнь, а всю жизнь до него – шел к нему.

И только его роман «Белая гвардия» стоит отдельно, как в белой ризе.

Но некоторые рассказы писателя кажутся вполне законченными заготовками или ступеньками лестницы, ведущей к вершине – «Мастеру и Маргарите». Один из рассказов так и называется – «Дьяволиада». В сатирически-гротескном стиле написаны и «Дом № 13», «Роковые яйца» и «Прохождения Чичикова» – в СССР, и героя губят те же Ноздрев и Коробочка.

Уже в этих страницах вместе с безудержной авторской фантазией словно бесовское наваждение морочит голову всему тому, тоже фантастическому, советскому обществу, стоящему на пороге мучительного и длительного спада. Предчувствием грядущей катастрофы полны уже эти рассказы. Но роман «Мастер и Маргарита» по сравнению с ними – как сам Воланд среди бесенят. Описание беспросветного советского общества, с переломанным хребтом, в романе доведено до крайней степени художественной выразительности. Нарочитая хаотичность и сумбур отдельных сцен, беспощадный шарж, злобный гротеск, – за всем мерцает горькая усмешка автора: это только цветочки.

Роман был бы только ночной, лунный, оставлял бы по себе сумбурно-мрачное впечатление, со слабыми проблесками надежды, что «все будет правильно, на этом построен мир», – да и то, ведь это слова Воланда, – если бы не любовь Мастера и Маргариты. Автор написал о ней так мало, но так много сказал. Она спасает его, как героев-любовников, как и весь роман – от провала в безнадежность.

***

Итак, о любви…

Она шла с букетом цветов. Она пришла в роман только через двенадцать глав – почти в середине повествования, вместе с «явлением героя».

[«]Так поражает молния, так поражает финский нож»… Так о любви мог написать Грин. Но строчкой дальше – такого не найдешь: «Она жила с другим человеком, – рассказывает Мастер поэту Бездомному, – и я там… тогда… с этой, как ее…»[.] Мастер забыл, на ком был женат: «На этой… Вареньке… Манечке… Нет, Вареньке… Еще платье полосатое, музей… Впрочем, я не помню».

Она, правда, помнила, за кем была замужем – какой-то крупный специалист, вечно в командировках.

О герое, с его слов, известно только, что он историк по образованию, работал в музее, занимался переводами (знал пять языков). Выигранные в лотерее сто тысяч рублей принесли ему свободу – заниматься любимым делом – писать. Писал он роман о Пилате, и «Пилат летел к концу» – настолько, что автор уже знал, какими словами закончит: «пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат». Между прочим, роман Булгакова (не Мастера) так и заканчивается.

Роман Мастера так поглотил Маргариту, что Мастер даже начал ее к нему ревновать. Редкая любимая женщина в мировой литературе с таким самоотвержением сражалась за успех своего друга. Она сшила ему черную шапочку с желтой буквой «М», потому что стала называть его Мастером. Ее любовь – тоже роман в романе, как бриллиантовая форточка в окне московского домишка, где жил Мастер.

А когда Мастера постигла неудача, когда Маргарита, скажем так, летала в ведьмах – она могла бы и убить своего злейшего врага – критика Латунского, травившего Мастера, но не застала его дома и довольствовалась разгромом его квартиры.

В мире таких Маргарит мало, а таких критиков – сколько угодно.

Как говорит Мастер, он вошел в жизнь, держа роман в руках, и на этом жизнь кончилась.

Секретарша редакции «со скошенными к носу от вечного вранья глазами» вернула писателю отвергнутый роман. Потом началась знакомая всем нам история. Обвинили автора в протаскивании апологии Христа и вообще в «пилатчине». В отчаянии Мастер пытается сжечь роман, но часть страниц Маргарите удается спасти. Оказывается – сжечь рукопись непростое дело: «исписанная бумага горит нелегко». Булгаков знает это. А. Вулис свидетельствует, что сожжение рукописи – «факт из истории самого романа “Мастер и Маргарита”».

Но роман дошел до нас! «Рукописи не горят» – как сказал Воланд в конце книги.

Пусть неудачник, но Маргарите был нужен «он, Мастер, а вовсе не готический особняк, и не отдельный сад, и не деньги». Она обещает Мастеру прийти к нему на следующий день (после его попытки сжечь рукопись) – навсегда.

[«]Это были ее последние слова в моей жизни [»], – сказал Мастер. Он был прав. Потому что дальше жизни не будет. Не будет ее для обоих. Для Мастера – начнется угасание в психиатрической клинике, для Маргариты – блуждание по московским улицам и встреча с посланцем дьявола. Для обоих уготована фантастическая жизнь во сне, во власти дьявола, как смертное преддверие: ни жизнь, ни смерть.

Мастер уже не способен бороться. Он спешит только исповдено излить душу молодому человеку, неохотно называющему себя поэтом, и в силу вечного закона творческой преемственности – оставить после себя хоть одного ученика. Но Маргарита еще полна решимости бороться и во сне, уже где-то далеко от смерти.

Итак, роман Мастера потерпел фиаско, роман мастера над Мастером – Булгакова – едва дошел до середины, и в нем роман Мастера и Маргариты входит в фазу дьявольского действия, из которого уже не выйдет.

Ради своей любви, творчества Мастера и его успеха Маргарита, как Фауст, отдает свою душу дьяволу. «Я верую, – шепчет молитвенно она в предчувствии чуда. – Что-то случится непременно, потому что не бывает так, чтобы что[-]нибудь тянулось вечно». Символично обнадеживающие слова!

Но если автор четко отделяет повесть о Пилате от романа, то с этих пор уже не будет грани между сном и явью, читатель должен проводить эту грань сам.

Маргарита, о «непомерной» красоте которой мы узнаем только в последних строках романа, а чувствуем ее все время, соглашается быть королевой на жутко-роскошном балу у Сатаны, куда Булгаков почему-то помещает и короля вальсов – Штрауса. В награду ей за это после бала происходит «извлечение» Мастера из больницы.

Кажется [,] все спасено: Мастер, его роман («рукописи не горят»), любовь. Но не жизнь Мастера и Маргариты.

***

«Судьба Мастера и Маргариты решена» – так называется одна из последних глав романа. И кем же она решена? Христом и дьяволом!

Перед Воландом, уставшим от московских похождений, не столько своих, сколько его плутовских аггелов, появился Левий Матвей, уверенно называющий себя учеником Христа, а Воланда – старым софистом. Христос прочел сочинение мастера. Он просит дьявола «взять его с собой и наградить покоем». Но дьявол, конечно, и без него это знает и надменно соглашается с тем, что Мастер (а с ним и Маргарита) не заслужил Христова света, но заслужил покой.

И вот, кони поданы. Черные красавицы стучат копытами в московском дворике, возле домишка, где влюбленные еще так недавно пекли картофель, а в мае, после первых дождей, в вазах появились розы. Влюбленные и теперь здесь. За ними явился Азазелло.

Воланд покидает Москву. Мастер последним садится на коня. В душе его – «сладковатая тревога, бродячее цыганское волнение». И другие чувства – обиды, почти горделивого равнодушия – были подавлены «предчувствием постоянного покоя[»]…Так умирать, конечно, могут только мастера!

Дьявольская кавалькада мчится по небу. Космический полет с двумя остановками. Первая – по желанию Мастера. Ему захотелось повидать Иванушку. И не только потому, что это был последний в жизни человек, с которым он говорил:

– Прощай, ученик! – сказал Мастер.

В беспамятстве поэт зовет добрую сиделку, и та сообщает ему, что его сосед по палате только что умер. Но Иван уже знает об этом. Он знает больше: в этот же час в Москве умерла женщина. Ее звали Маргаритой…

И дальше летят всадники. Здесь редкий случай авторского прорыва в ткань повествования: «Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля… кто летал на ней, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший, – он отдается с легким сердцем в руки смерти, знает, что только она одна успокоит его…»

Вторая остановка: на высоком плоскогорье, в каменном кресле, сам словно каменный сидит Пилат. Воланд решил показать Мастеру его героя – того, кто «больше всего в мире ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу».

Это, пожалуй, наиболее криптологическое место всего романа, в котором автор с вдохновенной фантазией, иногда почти с озорством нагромоздил одну загадку на другую.

И снова, как в решении судьбы Мастера и Маргариты, Воланд идет на компромисс с Христом. По просьбе Маргариты он отпускает Пилата из его высокогорного чистилища, а уж грехи пусть ему отпустит Христос.

Мастер кричит Пилату:

– Свободен! Свободен! Он ждет тебя!

«Он» – это Христос. Пилат бежит в сторону освещенного, как на экране, Иерусалима, к Христу. «Оставьте их вдвоем, – говорит Воланд Мастеру, – не будем им мешать[»]. И может быть, до чего[-]нибудь они договорятся.

Полнолуниями бредящий «пилатчик» Бездомный видит с жаром спорящих о чем-то молодого человека в разорванном хитоне, с обезображенным лицом, и человека в плаще – Пилата. У Пилата все то же «надменное лицо», но он заискивающе просит Христа подтвердить и даже поклясться, что «подлой казни» вообще не было. «Это тебе померещилось» – успокаивает его Христос и даже… клянется! Но глаза его при этом «почему-то улыбаются».

***

Без боязни впасть в святую читательскую простоту, в поисках героя, за которым скрывается автор, приписывая ему свои мысли, можно предположить, что с некоторыми изречениями Воланда автор вполне согласен. Например: «тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит»; «все будет правильно, на этом построен мир»; «свежесть бывает только одна – первая, она же и последняя»; «недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих. Правда, возможны исключения. Среди лиц, садившихся со мной за пиршественный стол, попадались иногда удивительные подлецы».

Мысль Воланда, презрительно высказанная им Левию Матвею, кажется неотразимой: «Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое, из[-]за твоей фантазии наслаждаться голым светом?»

Булгаковский дьявол не так страшен, как его малюют другие авторы и народная фантазия. Даже внешне он вполне приличней, хотя и не без того, что один глаз выше другого, причем правый – черный, а левый – «почему-то зеленый». «Словом, иностранец» [–] определяет автор. Этакий дьявол в образе иностранца или, как подумал Иван Бездомный (и что больше всего нам нравится) – подосланный русский эмигрант! Правда, в те времена еще «конфузились», спрашивая или не спрашивая документ, и поэт пожелал Канту, за его доказательства бытия Божия, только трех Соловков.

Уже в первой главе романа слова этого профессора черной магии, «единственного специалиста в мире», загадочны и символичны, но если от слов перейти к его делам, то все это дьявольское куралешенье по Москве – не менее символично.

Воланд со своими сподручными аггелами покидает Москву, для которой все это было – «уголовный розыск… скандал… Ну, прямо, мистика». Но осетрина «второй свежести», брынза зеленого цвета, чай пополам с сырой водой, «пиво привезут только к вечеру», – все остается. Остаются взяточничество, клевета, демагогия, трусость, подхалимаж, жулики от искусства и просто жулики и «недообедавшие писатели Софья Павловна, Петракова, Петраков». Остается жесточайшая советская нищета пополам с беззаконием. И ведь это только начало тридцатых годов. Скорое будущее превзойдет шаржированную писателем советскую действительность, шаржированную до неузнаваемости – так, что ей меньше веришь, чем палестинским страницам.

И не надо уже искать никакого тайного смысла в словах Воланда, что «факт – самая упрямая в мире вещь»: это же любимое изречение Сталина.

Пилат со странным раздражением говорит Христу, в ответ на то, что «когда-то не будет надобна никакая власть»: «На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия». Чем это не власть отца народов СССР!

Возвращаясь к не очень темной по роману личности Воланда, остается заметить, что к «чести» его ни один порядочный человек не пострадал, большинство отделалось слегка дьявольским испугом.

А как «убедительно и мягко» уговаривает он «трижды романтического Мастера» идти к тому, о чем просил за него Христос – к покою, к вечному покою, где будут и тишина, и Шуберт, и фаустовская реторта, где с ним всегда будет его Маргарита.

В сущности, Воланд в романе всюду и везде, за исключением «христово-пилатских» глав; он едва ли не главный герой над героями, ему все «нетрудно сделать»; по прихоти или причуде (если не считать тайного авторского смысла, что героя Воланд любит за «пилатчину», а героиню – за любовь…). И у Воланда будто на лбу написан эпиграф, взятый автором из «Фауста» Гете, о той силе, «что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Воланд словно нашептал Мастеру весь его роман о Пилате, и Мастер поплатился за свое дерзание безумием и смертью. Но Воланд превратил катастрофу в романтический сон, полный поэзии, смирения и, в конце концов, вечного покоя.

Недаром Воланд предсказал Мастеру:

– Ваш роман вам принесет еще сюрпризы.

Это сбылось! Вольно или невольно – мистика писательских слов! – Булгаков предсказал судьбу своего последнего роман. Последний стал первым. Он принес автору мировую славу, а главное – признание своего народа. А еще более главное, – читая Булгакова, люди тянутся к Евангелию, – иначе и без того таинственно запутанный роман «Мастер и Маргарита» остался бы совсем не понятым…

…Только в конце книги вдруг определяется почти классически – суточный отрезок времени сатанинского действа, при виде Азазелло, поняв, с кем имеет дело, Мастер вспоминает, что «не далее, как ночью, позавчера», он доказывал Ивану, что на Патриарших прудах появился не кто иной, как сам сатана.

Наконец, Мастер и Маргарита идут по песчаной тропинке к их вечному дому.

– Слушай беззвучие! – говорит Мастер Маргарите, подходя к тишине с той же стороны, что и Пастернак, только, неизвестно, кто раньше. [(] У Пастернака – «Тишина – ты лучше, из всего, что слышал»).

Во время скачки по облакам со всадников дьявольской кавалькады постепенно спадают их черные одежды. Теперь и с романа спали его черные одежды. Смерти нет. Есть еще пушкинские «покой и воля».

***

Врач по профессии, участник белого движения Михаил Афанасьевич Булгаков вернулся из эмиграции в СССР в 1923 году (брат его недавно умер в Париже). Писатель сразу стал «на крайний правый фланг», как «художественный выразитель право-буржуазных кругов». Тогда еще могла так писать о нем «Литературная энциклопедия» и как-то существовали и уцелевали эти «круги» …

Булгаков не погиб от руки сталинского палача, не сидел в концлагере. Но жизнь его и писательская судьба сложилась трагично. Из многочисленных трудов не была напечатана и половина. Больной, ослепший Булгаков работал почти всю жизнь над последним своим романом. Роман был закончен, закончилась и жизнь писателя. «Литературная газета» даже не сообщила о его смерти. Она «забыла» о писателе, которого не печатали с 1930 года.

Опальный при жизни, Булгаков оставался в опале и после смерти – до наших дней. Только немногие литераторы вспоминали о нем. Известно, что злого его языка побаивались такие острословы, как Маяковский (о чем пишет в воспоминаниях В. Катаев), писал о нем и К. Паустовский.

Но только теперь о Булгакове окончательно вспомнили в СССР. Пишут о нем Ермолинский (