- Barbara Heldt

-

Authors

- Review

-

Source Type

- Zakatnye ony dni: Tsvetaeva i Parnok Review

-

Publications

- 1983

-

Date

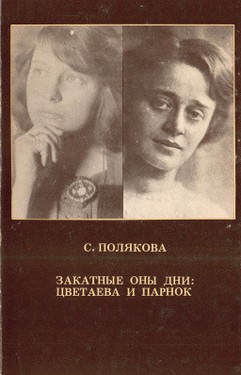

Та же безупречная эрудиция, которой отмечено подготовленное тем же автором издание стихотворений Софии Парнок (Ардис, 1978), здесь свидетельствует о неуловимой связи жизни с искусством в эротической дружбе двух великих поэтесс русского модернизма, продлившейся полтора года. Книга содержит ключевой для истории их отношений материал, включая некоторые стихотворения и письма Марины Цветаевой, а также две её фотографии, опубликованные впервые. Полякова имела возможность просмотреть архив Цветаевой до того, как он был засекречен государством, кроме того, она – главнейшая исследовательница Парнок.

Полякова описывает встречу Цветаевой и Парнок в октябре 1914-го года, когда Цветаева уже была замужем и матерью маленького ребенка. Кажется, никакие внешние силы не препятствовали их отношениям: обе женщины могли свободно путешествовать и жить вместе. Когда они расстались незадолго после важного для Цветаевой вечера, на котором Кузмин читал свои стихотворения и пел, именно Парнок, судя по всему, нашла замену Цветаевой, инициируя расставание и раня её гордость. Полякова утверждает (неизменно подкрепляя свои тезисы свидетельствами из текстов), что Цветаева была на всю жизнь задета этим расставанием и преобразовала остаточные чувства к Парнок в эмоции, направленные к другим людям. Один из этих «заместителей» – это Соня, героиня «Повести о Сонечке», которую Цветаева помнит в так же сильно, как заявляет, что забыла о Парнок.

Заглавие отсылает к конечной природе «оных дней», которые, как писала Цветаева в момент кульминации отношений с Парнок, должны были быть вечными. Некоторые их важные стихотворения, в особенности цикл Цветаевой «Подруга», не могут быть поняты в полной ясности без биографического контекста. Лексические сходства возникают в стихотворениях Цветаевой и Парнок, в общем совершенно разных стилистически. Но еще более интересен процесс трансформации эмоций, чей источник – обесцененные отношения, лишенные прежнего значения, в искусство, которое спустя время использовало эти же эмоции в качестве иллюстрации абсолютно иных «фактов».

Барбара Хельдт

Университет Британской Колумбии

The same impeccable scholarship that marks the author’s edition of the poetry of Sofia Parnok (Ardis, 1978) is here brought to bear on the elusive relation of life to art in the year-and-a-half-long sexual friendship between two of Russia’s great modern women poets. The volume contains primary material, including some poems and letters by Marina Tsvetaeva, and two photographs of her published for the first time. The author was able to see Tsvetaeva’s archive before it was locked away by the state, and she is the foremost authority on Parnok.

Poliakova chronicles the meeting of Tsvetaeva and Parnok in October 1914, when Tsvetaeva was already married and the mother of a small daughter. Nothing external seems to have hindered the relationship: the two were free to travel and live together. When they parted, shortly after an evening important to Tsvetaeva where Kuzmin read his poems and sang, it was Parnok who apparently found a replacement for Tsvetaeva, robbing her of her pride in being the first to act. Poliakova reasons (always with close textual support) that Tsvetaeva was affected for life by the breakup and transmuted residual feelings about Parnok into emotions about others. One of these surrogates is another Sonia, the heroine of “Povest’ o Sonecke” whom Tsvetaeva so emphatically remembers, just as she so emphatically claims not to remember Parnok.

The title alludes to the finite nature of the “sunset days of old” which Tsvetaeva wrote would be infinite while the relationship was at its peak. Some important poetry by both writers, particularly Tsvetaeva’s “Podruga” cycle, cannot be understood clearly without the biographical background. Lexical similarities crop up in poems of the two that are written in otherwise quite different styles. But even more interesting is the very process of transmutation of emotions from a relationship devalued and deemphasized into art which used these very emotions over a period of a lifetime as illustrative of quite different “facts.”

Barbara Heldt

University of British Columbia