Boris Filippov. Letter to the editor of Literaturnaia Gazeta

Посылаю это письмо редакционной коллегии «Литературной газеты», так как считаю, что газета, являющаяся органом Союза Советских Писателей, несет особую ответственность за судьбу и честное имя русской литературы.

Посылаю это письмо не только во имя защиты свободы литературного творчества и принципов гуманизма, не только из-за протеста против бессовестных и злобных нападок на Андрея Синявского и Юлия Даниэля, имевших место на страницах Вашей газеты, – но еще и потому, что в статьях Д. Еремина («Известия», 13 января т<екущего> г<ода>) и З. Кедриной («Лит. Газета», 22 янв<аря> т<екущего> г<ода>) упоминается и мое имя – как издателя нескольких произведений Абрама Терца и Николая Аржака и автора предисловий к этим произведениям, а также потому, что мое имя фигурировало и на перекрестном допросе подсудимых во время суда над Синявским и Даниэлем.

Я не надеюсь, что Вы опубликуете мое письмо на страницах Вашей газеты. Судьба Синявского и Даниэля не допускает возможности такого оптимизма. Но в том мало вероятном случае, если Вы все-таки опубликуете это письмо, я обращаюсь к Вам с просьбой напечатать его полностью, без каких бы то ни было тенденциозных урезок и искажений, как это было сделано в Вашей печати с извращенными цитатами из Терца и Аржака.

Начну с того, что произведения Терца и Аржака были изданы мною исключительно из-за их литературной ценности. И вся редакционно-издательская деятельность нашей небольшой группы литераторов и литературоведов русского Зарубежья, участником которой я являюсь, преследует только литературные цели. Имена Достоевского, Бориса Зайцева, Пастернака, Клюева, Мандельштама, Ахматовой, Ольги Форш, Заболоцкого и ряд других лучше всего говорят об этом. Нами издаются те авторы, которые не находят места в советской издательской практике или представлены в советских изданиях крайне неполно, односторонне, необъективно. Нашу деятельность можно расценивать как угодно, но никак нельзя назвать тенденциозной (мы, например, в угоду нашим политическим симпатиям и антипатиям отнюдь не исключаем из наших изданий такие произведения, как воспевающие Ленина стихи Клюева или стихи Пастернака и Заболоцкого, посвященные Сталину).

Сейчас, когда уже свершилось очередное издевательство над правосудием, когда уже осуждены А. Синявский и Ю. Даниэль, особенно преступно-безответственными видятся такие статьи, как пасквили Д. Еремина и З. Кедриной. В государствах, в которых право не является покорной служанкой самодержавной партии, суд, как правило, отказывается от дальнейшего рассмотрения дела, если в прессе до суда или во время самого процесса публикуются подобные статьи: такие выступления в печати в свободных государствах рассматриваются как абсолютно недопустимое давление на совесть присяжных заседателей.

В статьях Д. Еремина и З. Кедриной сразу же бросается в глаза совершенная их бессовестность. В частности, цитируя высказывания героев произведений Аржака и Терца, Еремин и Кедрина бесстыдно приписывают эти высказывания самим авторам. Так, например, слова графомана, от имени которого ведется рассказ «Графоманы» (о ненависти этого графомана к Чехову), приписываются самому Терцу. И такая же шулерская передержка во всех цитатах Еремина и Кедриной. Идя по этому пути, можно легко приписать Ленину антисоветские высказывания – Ленин нередко цитировал своих противников.

А. Терц и Н. Аржак – талантливые мастера гротеска. Стремясь к предельной выразительности, художники слова, кисти, резца, а особенно сатирики, постоянно прибегают к гиперболизму, к фантастике, к изображению уродств жизни. Но ни в дореволюционной России, несмотря на ее крутую (как тогда казалось) цензуру, ни в странах некоммунистического Запада никому и в голову не пришло бы привлекать к ответственности и травить в печати сатириков за их гротескное изображение действительности. А Н. Аржак и А. Терц и на Западе писали бы, конечно, в той же манере трагедийно-сатирического гротеска, ибо, как ни современны они по форме и содержанию, их влечет больше к изображению исконного, вечного, общечеловеческого, чем к обличению сегодняшнего и местного. На Западе не пришло бы никому в голову и осудить писателей за опубликование ими их произведений не на родине. Только в гитлеровской Германии и в странах коммунистической диктатуры судят и казнят неблагонравных литераторов.

Синявского осудили на 7, а Даниэля на 5 лет каторжных работ, именуемых исправительно-трудовыми колониями. Осудили за то, что они писали сатирические произведения. Они не призывали ни к борьбе с существующим режимом, ни к его революционному свержению. Их не только судил так называемый советский суд – их уже заранее осудили улюлюкающие и завывающие под взмах дирижерской палочки ЦК всепокорнейшие литераторы и подхалимствующие представители пресловутой советской общественности. Такого позора не знала царская Россия, отнюдь не являвшаяся идеальной страной свободы и народоправства. Вспомним хотя бы Горького. Он не только постоянно призывал – в литературных произведениях и в общественных выступлениях – к революционному свержению тогдашнего режима; он напирал и распространял в 1901 году листовку, призывающую к свержению монархии; он помогал в устройстве подпольной революционной типографии, собирал деньги на противоправительственные начинания революционных партий. И что же? За все это его только административно выслали – притом на короткий срок – из Нижнего Новгорода. Не запретили ему публиковать его книги, не запретили участвовать во всей тогдашней прессе, не запретили театрам ставить его пьесы. И все-таки Ленин яростно возмущался: «Европейски знаменитого писателя, все оружие которого состояло ... в свободном слове, самодержавное правительство высылает без суда и следствия из его родного города...» (Соч., т. 5, 1946, стр. 295). Не было, кажется, органа печати, кроме ничтожного числа жалких черносотенных листков, в котором не клеймили бы «царских сатрапов» за высылку Горького. Царский строй пал. Его свергли – и должны были свергнуть – во имя социалистической справедливости, во имя полного раскрепощения человека, во имя свободы. Но в Октябре 1917 года власть захватили такие самодержцы, по сравнению с которыми царское самодержавие кажется эпохой необузданной свободы... Поэт-свободолюбец, поэт-революционер писал тогда:

Не в первый раз, мечтая о свободе,

Мы строим новую тюрьму...

И вот теперь, после криков и клятв о том, что сталинские расправы никогда больше не повторятся, что к недавнему прошлому нет возврата, снова комедия суда – и каторжные приговоры Синявскому и Даниэлю за их сатирические рассказы...

В том-то и беда советской литературной управы благочиния, что она хорошо понимает: великая литература всегда и везде была оппозиционной, по меньшей мере – критически настроенной по отношению к существующим формам жизни. Литература же полезная и желанная с точки зрения властей предержащих, классово и партийно выдержанная всегда отдает тухлятиной и до гениальности бездарна – будь то Фаддей Булгарин или Константин Симонов, Н. Греч или В. Кочетов. Понимать-то управа благочиния понимает, но сделать ничего не может: когда годы революционного взлета давно позади, удобнее и полезнее литературные манеры и традиции охранителей и одописцев, а не бунтарей и критиканов. Ведь главное для режима тоталитарного мещанства не талант и ум, а благонравие и послушание. И все-таки стыдно уважающему себя государству гноить на каторге Ювеналов и поощрять Ереминых.

Конечно, идейные противники режима – и дома, и за рубежом – всегда будут цитировать и по-своему истолковывать таких писателей как Терц и Аржак. Делал это и я в своих предисловиях к их произведениям. Но ведь это отнюдь не доказательство противогосударственной деятельности самих Терца и Аржака. В целях идеологической борьбы с коммунизмом можно ведь использовать цитаты из такого верноподданнейшего писателя, как Михаил Шолохов. Коммунистическая же печать переосмысливает решительно все, что попадается ей под руку, вплоть до отдельных высказываний Папы Римского, препарируемых в направлении обличения гниющего, мол, на корню империалистического Запада. Литература – не таблица умножения и не катехизис, ее всякий читает по-своему, и осуждать реку за то, что в ней кто-то утопился, могут только оголтелые догматики-ортодоксы.

Разве не возврат к худшим временам сталинщины и позорная, грубо поставленная инсценировка, именуемая голосом советской общественности: люди не читавшие ни строчки Аржака и Терца, обращались с письмами в редакции газет, требуя суровых кар писателям за их произведения, авторам писем совсем неизвестные... Эти ретивые «общественники» вовсе при этом не махровые идиоты: они – подхалимы, но они такие же жертвы режима, как и осужденные на каторгу писатели. Писателей режим может искалечить физически, авторов подлых подхалимских писем в редакцию он искалечил нравственно.

И уже совсем гнусно было помещать погромные статьи о писателях, которым, если бы даже они не были арестованы, не дано права отвечать своим обвинителям в печати. Не могут ответить они им и сейчас. Если из прежнего, дореволюционного мертвого дома все-таки раздавались голоса протеста и возмущения, то из коммунистических исправительно-трудовых колоний не проникает на волю ничего: эпоха сейчас не самодержавная, а «прогрессивная»...

Говорят, лет триста-четыреста назад палач, срубивший головы, помнится, дюжине благородных дворян, сам получал дворянство. Сколько благородных писателей должны загубить Еремин и Кедрина, чтобы быть принятыми в круг советских партийцев? Или они уже выполнили норму?

Нестерпимо стыдно видеть, как глубоко погрязла в лицемерии, мракобесии, подхалимстве и доносительстве еще так недавно честнейшая и благороднейшая русская литература. Или снимите с вывески «Литературная», или откажитесь пожимать руки Ереминым, Кедриным и им подобным. Иного выхода нет. Для честных людей, по крайней мере.

(БОРИС ФИЛИППОВ)

Все-таки посылаю редакции – одновременно с этим письмом – наши издания: может статься, они каким-то чудом до Вас дойдут...

21 февраля 1966.

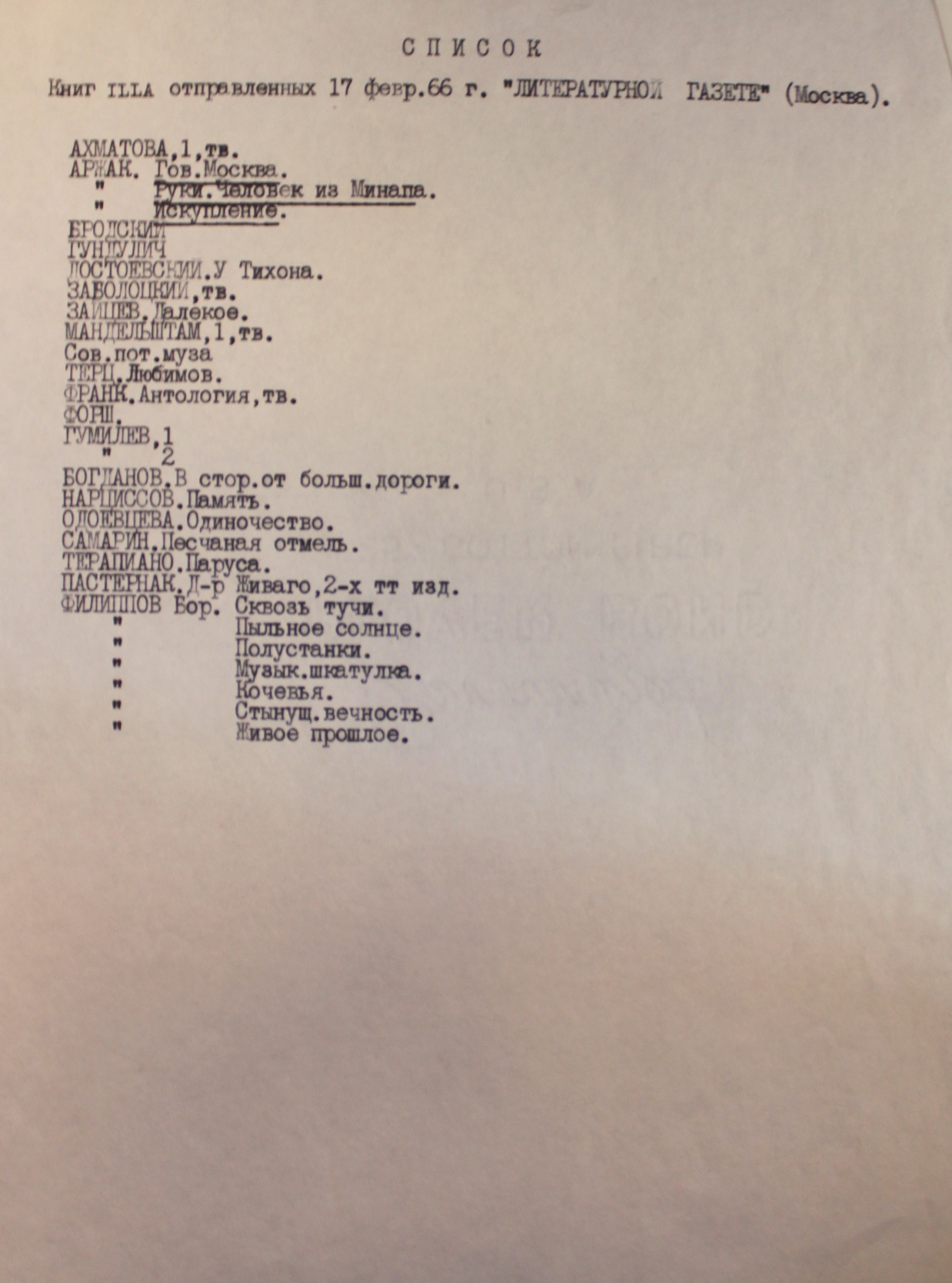

СПИСОК

Книг ILLA отправленных 17 февр<аля> 66 г. «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ» (Москва).