Boris Filippov. In Place of a Preface

Русская литература, если она хочет остаться русской, никогда не может отказаться от служения вне самой литературной эстетики лежащим принципам: не в природе русского писательства чистый эстетизм и простое развлекательство. Но и проповедь прописной морали, так сказать, иллюстрирование практической этики – не в русских традициях: этим зато любвеобильно заполнена советская литература, давно переросшая в социальную педагогику. Нет, метафизическая подоснова нашей нравственной природы, глубочайшие проблемы оправдания добра – в этом ищет русская литература свои затаенные пути. И вот, у современного советского писателя, укрывшегося под условным именем – Николай Аржак – и ухитрившегося переправить на Запад еще один свой рассказ, – в этом новом его рассказе звучит исконная нота русской литературы: идея о всеобщей, круговой ответственности всех за вся и за каждого, и каждого отдельного человека за всех и вся: ответственности каждого не только за содеянное им самим, но и за то, что он ничего не сделал лично для борьбы с мировым злом, для борьбы с мучительством другого. Наконец, просто ответственность за грехи другого. Каждый за всех, все – за каждого. “Поймите: всё идет своим чередом... и в конце концов, он действительно виноват, не в том, так в другом... Ну, конечно, жаль…”

Разве это не постоянная идея Достоевского: вспомним, хотя бы, сон Мити Карамазова – “Дитё”. Пострадать безвинно за чужую вину, искупить своим безвинным страданием чужую беду и чужие муки – эт[о] идея, присущая не только русской литературе, но сквозящая и в русской живописи, и в русской драме, даже в музыке. И не только у творцов, проникнутых духом христианского самопожертвования: в этом отношении недалеко от них ушли наши творцы-социалисты. Пафос самопожертвования одушевляет русскую литературу от протопопа Аввакума и до народников и даже многих символистов. Ярко и отчетливо отразился он в “Докторе Живаго” Пастернака. Но автор этого романа – человек, сложившийся идейно и литературно еще до Октября. Другое дело – Николай Аржак. Не думаю, чтобы автор “Искупления” был верующим человеком. По крайней мере, в его произведениях это не чувствуется. И тем характернее, тем значительнее, что эта тема искупления так глубоко и так жизненно претворена в его последнем рассказе. Значит, русская душа продолжает оставаться русской душой. А всякая душа, как говорили Отцы Церкви, – по природе своей – христианка.

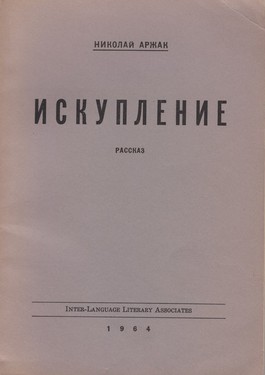

Художественная манера автора многообразна и многопланна. Мы знаем уже его рассказы: “Говорит Москва”, “Руки”, “Человек из Минапа”. Теперь перед нами “Искупление”. И ни один из этих четырех рассказов не похож на другой, каждый построен по особой схеме, в каждом свой сказ, свои краски. Аржак – мастер слова, его слово всегда выпукло и всегда на месте. Он склонен к кинематографической технике построения – и пользуется то более отдаленным, то близким планом, хорошо использует метод “наплыва” – особенно в тех случаях, когда реальность переходит в бредовое состояние, правда, не менее реальное, чем сама реальность. В результате – рассказ перерастает в небольшую повесть, внутренняя напряженность которой совершенно не соответствует развитию внешнего сюжета, который можно было бы изложить в двух-трех фразах. Распад фабулы, сведение ее к минимуму – и острота сюжетного построения – сделать это так умело и интересно может только хороший мастер. А Аржак именно мастер.

Борис Филиппов

"