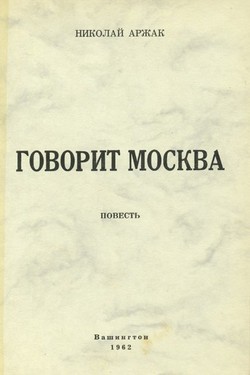

Фантастична ли повесть Н. Аржака «Говорит Москва»? — Этот вопрос сразу же поставит всякий вдумчивый читатель. И, очевидно, почти всякий ответит на это: нет, в основе своей — эта повесть правдива и психологически вполне вероятна. Ведь автор — конечно, скрывшийся за псевдонимом — очень точно и выпукло изображает советскую действительность. Ну, а основной момент повести — объявление партии и правительства, что такой-то день такого-то года будет «Днем открытых убийств», — это только художественный прием, позволяющий наглядно представить поведение и психологию населения, его реакцию на новое постановление советско-партийной верхушки. Да и так ли уже нереально такое постановление? Разве оно менее реально, чем почти поголовные признания бывших вождей коммунизма на грандиозных советских инсценировках — процессах — о том, что они — кровавые псы международного империализма, десятки лет только прикидывавшиеся коммунистами? Разве сам автор не говорит об этом в своей повести – «ничего особенного: «День артиллерии», «День советской печати», «День открытых убийств»... Транспорт работает, милицию трогать не велено – значит порядок будет... Через день в «Известиях» появилась большая редакционная статья «Навстречу Дню открытых убийств». В ней очень мало говорилось о сути мероприятия, а повторялся обычный набор: «растущее благосостояние – семимильными шагами – подлинный демократизм – только в нашей стране все помыслы – впервые в истории – зримые черты – буржуазная пресса...». Да, «ничего особенного»: требуют ведь сами трудящиеся СССР бьющего их больно по карману увеличения цен на масло и мясопродукты; приветствуют же они введение новых налогов или выпуск нового займа. Что же, не слишком удивятся они и введению «Дня открытых убийств»...

И вот, к этому новому постановлению горячо любимых партии и правительства население Советского Союза – в повести Аржака – относится с таким же, в общем, равнодушием, но с таким же официальным «энтузиазмом» в речах на собраниях, как и к любому другому постановлению. А на деле только некоторые активисты – и то без большого старания – выполняют новое правительственное задание: ну, что ж, очередная кампания… Притом – однодневная. Ничего особенного. Большого одушевления нечего и проявлять: потом может быть себе дороже, при перемене генеральной линии партии… И само население только иногда волнуется, чего-то боится, да и то не слишком: за сорок с лишним лет так запугали, что сам страх выродился. Жизнь и в ожидании дня разрешенных убийств идет своим чередом: художники рисуют плакаты к этому дню, люди ходят в очереди за кефиром или молоком, – а некоторые прикидывают в уме: кого бы из своих соперников или врагов они хотели бы безнаказано убить, – но, в конце концов, дело этими небольшими волнениями и мечтаниями и ограничивается: как очень многие мероприятия, и это привело к очень небольшим результатам.

В полной шаблонности, полной обыденности такого, казалось, бы, нелепейшего мероприятия, не вызывающего ничего, кроме некоторого недоумения, и весь смысл повести Аржака. Ну, смутились на некоторое время. Некоторые даже решили: «здесь что-то против евреев замышляют». Некоторые подумали даже сначала, что это – какая-то провокация «Голоса Америки». Но потом махнули рукой: «Объяснят. Не может быть, чтобы в газетах не было разъяснений». И жизнь вошла в свою привычную колею.

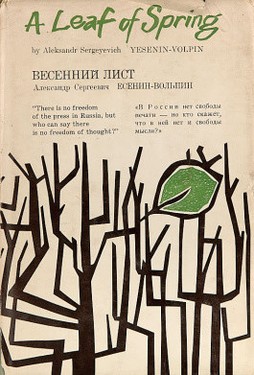

Реализм бывает разный: «Лису он нарисовал так, что ясно видно – моделью ему служила горжетка жены», – издевается над таким реализмом Илья Ильф. Нельзя к советской действительности подходить с мерками и оценками общеевропейского реализма: что кажется совершенно невероятным в некоммунистическом мире, – вполне возможно в мире «социалистического реализма». Приложение к жизни Советского Союза принципов обычного реализма по меньшей мере наивно. «Я в раннем возрасте – если не в детстве – испытал сомнения в принципе реализма. Это говорит не о глубине моего ума, а о естественности этого сомнения, которое должно быть свойственно каждому человеку независимого склада мысли», – пишет о себе молодой советский поэт и ученый Александр Вольпин («Свободный философский трактат»). Да, классический реализм неприменим к советской жизни: ведь в ней много, слишком много такого, что никак не уложишь в рамки обычного, общеевропейского вероятия…

Сейчас в советской критике и публицистике идет всяческое разоблачение прокрадывающейся с Запада в СССР «литературы негероев». Запад видит ясно, что в наши дни сверхмощных космических ракет, атомных бомб и механизации всех областей жизнедеятельности человечества, включая «думающие машины» и сложные счислительные механизмы, – прежний герой литературы прошлого века не может иметь места: человек становится менее активным деятелем – по сравнению с мощью техники и современным тотальным государством: он теперь уже не герой, больше созерцатель, чем деятель. И в советской действительности – с ее полным подавлением всемогущим государством отдельной личности – это во много раз более действенно, чем на некоммунистическом Западе. Но официальная советская литература «социалистического реализма» всячески старается доказать, что именно в Советском Союзе наиболее широкие возможности для появления действенно преобразующих жизнь героев.

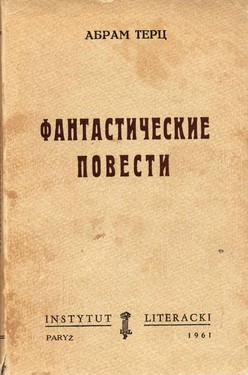

Николай Аржак, как и Абрам Терц, как и Александр Вольпин, как и неизвестный автор статьи «Социализм и цель», – как многие авторы подпольной и полузапрещенной в СССР литературы, – показывают, какими подлинными негероями являются герои в советской жизни. Но само появление таких произведений, как «Говорит Москва» Аржака, «Суд идет» и «Гололедица» Терца, стихи и «Свободный философский трактат» Вольпина, показывает – как бунтует, как протестует свободная человеческая личность против превращения ее в простой винтик советского коммунистического механизма.

«Социалистический реализм» опирается, в частности, на пресловутую статью Ленина «Партийная организация и партийная литература»: «...для социалистического пролетариата литературное дело … не может быть вообще индивидуальным делом, независимым от общего пролетарского дела. Долой литераторов беспартийных! … Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, "колесиком и винтиком" одного единого, великого социал-демократического механизма. … Издательства и склады, магазины и читальни, библиотеки и разные торговли книгами – все это должно стать партийным, подотчетным»…

Но литератор, да и всякий человек вообще, не хочет быть винтиком: он протестует. И если нельзя открыто высказаться в печати, он протестует в произведениях, созданных не для советской печати. Эти произведения иногда попадают и на Запад. А если и не попадают в свободную печать, то от этого не становятся менее действенными. Когда-то, еще в двадцатых годах, поэт Максимилиан Волошин сказал:

Мои ж уста давно замкнуты. Пусть!

Почетней быть твердимым

Наизусть

И списываться тайно и украдкой,

При жизни быть не книгой,

а тетрадкой.

А молодой советский поэт Александр Вольпин как бы перекликается со старым поэтом – уже в наши дни: «В России нет свободы печати – но кто скажет, что в ней нет и свободы мысли?» «Ты не должен позволять запугать себя. Ты должен сам за себя отвечать, и этим – ты в ответе за других. И негромким гулом неосознанного согласия, удивленного одобрения отвечают мне бесконечные улицы и площади, набережные и деревья, дремлющие пароходы домов, гигантским караваном плывущие в неизвестность. Это говорит Москва». Так заканчивает свою повесть Николай Аржак. Он прав: таков голос подспудной Москвы и всей России, все более и более осознающей себя, как свободную личность, все более и более противящейся превращению себя только в механизм для международных целей коммунизма.

Это говорит Москва.