- Boris Nartsissov

-

Authors

- Review

-

Source Type

- Master i Margarita Review

-

Publications

- September 1969

-

Date

«Ударом, похожим на пушечный выстрел, переломило кипарис…»

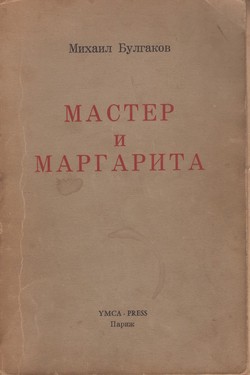

М. Булгаков,

«Мастер и Маргарита»

Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» после своего поистине «загробного» появления нашел многочисленные отклики в свободной русской печати. Эти разнообразные оценки и подходы показывают[,] насколько глубоко эта вещь задела внимание читателя – и предельной изобразительностью, и какой-то недосказанностью. Из статей, появившихся в печати, выделим для целей данной статьи заметки Я.Н. Горбова («Возрождение», номера: 190 и 202), статью Ю.В. Крузенштерн-Петерец (Н<овое> Р<усское> С<лово>, 19 мая 1968 г.), исчерпывающую работу проф. Л. Ржевского по сличению двух известных текстов романа («Новый Журнал», № 90), философский разбор проф. В.Н. Ильина («Возр<ождение>», № 193) и Р. Плетнева («Нов<ый> Жур<нал>», № 92). Все эти работы сходятся в одном главном пункте, а именно, в вопросе: что хотел сказать Булгаков и чего он не доказал?

В предисловии к изданию УМСА архиепископ Иоанн Сан-Францискский говорит: «...Михаил Булгаков унес из этого мира тайну творческого замысла...». Ю. Крузенштерн-Петерец приводит четыре существующие и наиболее распространенные точки зрения на роман: сатира на советский быт; сатира на безбожников; трагедия душ, заблудившихся в материализме; трагедия любви и смерти.

Но эти темы не исчерпывают всего значения романа, так как относятся к его первому, «московскому» плану, который, хотя и занимает относительно больший объем, чем план «иерусалимский», но явно играет по отношению к этому второму плану служебную роль.

В. Ильин отмечает в первом плане как бы стремление автора показать преимущество «аггелов» – «сил, которые хотят зла, но постоянно творят благо» (см. эпиграф романа) – перед бездарной и душной – и душащей советчиной, а, с другой стороны, как бы веру или убежденность автора в реальность демонизма.

Напомним тут, что одна из ранних вещей Булгакова так и называлась: «Диаволиада», и что выбор между аггелами и советчиной, сделанный «Мастером и Маргаритой», мог быть и выбором самого автора: может очень и очень импортировать, пусть только в мечтах, могущество Сатаны-Воланда на фоне бесправия подсоветского человека. Но и это соображение относится все к тому же первому плану.

Р. Плетнев отмечает связь романа c предыдущими литературными явлениями. Он указывает на влияние Гетевского «Фауста» (подчеркиваемое самим Булгаковым), «Тиля Уленшпигеля» Шарля де-Костера, Э.Т.А. Гофмана, Густава Мейринка (не «Гея Майеринга»!), Пушкина и Гоголя в первом плане и делает особенное ударение на теме трусости Пилата во втором плане романа, – тоже подчеркнутое самим Булгаковым в полном соответствии с евангельским преданием. Может быть, Р. Плетнев подошел здесь очень близко к замыслу и к авторской исповеди самого Булгакова.

Совершенно так же проф. Ржевский озаглавил свою большую статью: «Пилатов Грех» – грех попустительства Злу. Очень ценное сопоставление двух текстов служит обоснованием вышеуказанного положения.

Но при всех этих очень детальных и очень верных разборах тематики романа все же остается в силе вопрос Я.Н. Горбова в его второй заметке («Возр<озждение>», № 202), так и озаглавленной: Вопрос «Мастера и Маргариты». Горбов видит возможный ответ в желании автора обрисовать начало борьбы Анти – откровения с Откровением – и на Небе, и на земле, – отсюда и двуплановость романа. Но сам Горбов признает такой ответ только гипотетическим.

Попробуем для попытки нахождения ответа на тот же вопрос еще раз сравнить оба плана романа, хотя бы для этого пришлось – весьма вкратце и частично – прореферировать обе фабулы в надежде, что при таком пересказе выступят некоторые важные для решения вопроса черты.

Займемся сначала первым, московским планом, и, именно, из всего этого плана выделим линию «Мастера и Маргариты».

Эта линия – своего рода инверсия темы «Фауста»: здесь Маргарита[,] неудовлетворенная жизнью, находит себе нечто прекрасное: гениальность Мастера[,] и ради возвращения своего возлюбленного из цепких рук «некоего учреждения» становится временно ведьмой. Мастер всю свою гениальность обратил на воссоздание евангельских событий – в романе, но – в условиях советчины. Попытка издать этот роман привела к травле автора. Мастеру (как и поэту Бездомному) вменяется в вину попытка утвердить действительное существование Христа. В отчаянье Мастер пытается сжечь свой труд. Часть рукописи спасена пришедшей в это время Маргаритой.

Здесь необходимо, вслед за Ржевским, снова указать на письмо Булгакова в 1930 году советскому правительству, где он упоминает о собственноручном сожжении «черновика романа о Дьяволе». Здесь напрашивается заключение относительно идентификации Булгаковым самого себя с Мастером. Идентифицирование авторами самих себя с героями своих произведений известно настолько, что можно не приводить примеров. Но к этому вопросу придется вернуться ниже.

Вызволенному Воландом Мастеру возвращается магически восcтановленный текст романа, но, собственно, – бесцельно, так же как и Мастер, и Маргарита покидают московский, т.е. земной план «для покоя», ибо Мастер не заслужил света – он заслужил покой... Таково решение, переданное для исполнения Воланду Левием-Матфеем от Того, Кто был распят в Иерусалиме. Перед этим «уходом на покой» происходит соединение обоих планов – Мастер видит прощаемого Пилата.

Выше было сказано, что московский план романа является как бы служебным – как бы оправой для помещения и представления иерусалимского плана. Это заявление может казаться спорным, так как из 32-х глав с эпилогом только 4 принадлежат второму плану. Последнюю, 32-ую главу можно причислить к обоим планам, эпилог же – к московскому. Итак, второй план по счету глав занимает только одну четверть, а по счету страниц – одну шестую романа. Но, конечно, значимость текста не исчерпывается только его объемом.

Прежде всего обратим внимание на основные тональности этих двух частей: московский план написан в явно нереалистическом ключе, несмотря на великолепные по своей реальности образы: «жеваные белые брюки» поэта Бездомного и «скошенные от постоянного вранья» глаза секретарши из Массолита. Но ведь и во сне образы бывают «совсем, как в жизни» – как часто говорится про сны. И, вот, весь московский план производит впечатление сна – с кошмарами. И очень вероятно, что советская действительность так и представлялась Булгакову.

Затем, в этом плане, наряду с такой отточенностью образности и высоко-художественным письмом некоторые места поражают как бы нарочитой плоскостью, доходящей до бульварного тона: и именно в обрисовке Маргариты. Ее язык и поведение далеки от идеальности, чтобы не сказать больше:

«...кокетливо поглядывая на Азазелло, сказала Маргарита. У нее была страсть ко всем людям, которые делают что-нибудь первоклассно[»]. Обращение «аггелов» с ней описано тоже слогом, далеким от «высокого штиля»: «Он (Воланд) с размаху шлепнул ее по спине, так, [ч]то по ее телу пошел звон...»

Описание бала у Сатаны-Воланда сильно напоминает страницы оккультных романов Крыжановской-Рочестер, и не только по деталям – кровавые ванны, кубки, фосфоресценция, – но и по слогу.

Книги Крыжановской вряд ли были в советском обиходе, но могло случиться так, что Булгакову они как-то попались. И здесь интересно, что такой мастер слова, как Булгаков[,] очень близко имитирует нескладную речь этих произведений – до полного исчезновения у читателя ощущения реальности московского плана – что и требовалось доказать.

А вот иерусалимский план совсем реален – за исключением одной обмолвки автора, которая дает главный ключ к пониманию всего замысла.

Ключей к замыслу автора несколько. Один из них дается в самом начале: Берлиоз, редактор толстого журнала, разъясняет неудачливому поэту политическую установку для заказанной (и неудачно поэтом выполненной) антирелигиозной поэмы: нельзя изображать Христа в отрицательном виде – так как Христа не было совсем; это и нужно показать. Но Мастер хотел изобразить и показать именно бывшего Христа. В советских условиях он не мог не последовать поэту Бездомному – тусклому отражению Мастера. Внешне облик Христа в иерусалимском плане романа представлен в весьма отрицательном с ортодоксальной точки зрения виде – с такой уступкой еще можно было надеяться на выпуск романа в свет. И это был бы только один из немногих компромиссов подсоветского человека. Но это и есть Пилатов грех! Это – трусость, предающая своего ближнего! Это уже отмечено проф. Ржевским в заключении его статьи: «Грех Пилата – структурный фокус авторской тайнописной темы. Тяжелый грех предательства, попустительства Злу в страхе за личное благополучие». У Булгакова Пилатов грех затеняет грех Иудин.

Булгаков непременно хотел утвердить в советских условиях существования Христа. И вот еще один ключ: в первой главе – экспозиции – Дьявол-Воланд доказывает литераторам-атеистам Берлиозу и Бездомному бытие Божье и шепчет конфиденциально: – «Имейте в виду, что Иисус существовал...». Далее следует рассказанная (или внушенная?) картина допроса у Понятия Пилата и в продолжение экспозиции – в третьей главе – дискуссия о существовании дьявола, причем Воланд весело хохочет, когда литераторы высказывают убеждение, что и дьявола нет.

Дьяволиада московского плана – это то самое «седьмое доказательство бытия Божия», которое добавляется к шестому, Кантовскому – о котором тоже идет речь в первой главе.

В Средние Века люди были последовательны и отрицание дьявола вело на костер так же, как и слишком подробное утверждение о контакте с дьяволом.

Но желая утвердить во что бы то ни стало существование Христа, и находясь в советских условиях, Булгаков пошёл на компромисс в изображении и сжал свое утверждение, закамуфлировав его в виде эпизода в московском плане, «поручив» писание Мастеру. И, конечно[,] он отожествляет свою писательскую судьбу с суд[ь]бою Мастера. Но это не единственное отожествление в романе. Булгаков знает, что писательским компромиссом он совершает Пилатов грех. И именно себя изображает он в Пилате – после произнесения приговора. Не надо приводить здесь много цитат – можно просто отослать читателя к главам 16-ой, 25-ой, 26-ой и 32-ой. Последняя озаглавлена: «Прощение и вечный приют».

В одном месте романа оба отожествления сливаются: Мастер в забытье повторяет слова Пилата: «...И ночью при луне мне нет покоя...» Это слияние вполне естественно и необходимо: ведь это Мастер пишет о Пилате. И в последней главе Мастер переживает прощение Пилата как свое прощение.

Сравним и языки, которыми написаны оба плана: разухабистый, но убийственно-меткий язык московской плана и классически-точный и музыкальный язык плана иерусалимского – глубоко-личного плана для самого Булгакова. Контраст этот особенно заметен в анафорах – перенесении последних строк главы в виде первых строк последующей главы. Сходный прием анафоры имеется в «Гомеле» Мейринка, упоминаемом Р. Плетневым.

Но прямым доказательством того, что автор ближе всего из всех героев связан именно с Понтием Пилатом, – того, что Понтий Пилат живет его больной душой и слышит его писательским ухом, является характерная обмолвка Булгакова в описании грозы:

«...В том самом месте, где около полудня, близ мраморной скамьи в саду, беседовали прокуратор и первосвященник, ударом, походим на пушечный выстрел, переломило кипарис...»

Совершенно ясно, что писатель в подборе образов должен оставаться в пределах эпохи: в правление Тиверия никому не могло придти в голову сравнение удара грома с пушечным выстрелом. Также совершенно ясно, что эта незначительная обмолвка не вредит главе и проходит незамеченной.

Но также ясно, почему она появилась: здесь слушал грозу сам автор.