- Clarence Brown

-

Authors

- Review

-

Source Type

- Ostanovka v pustyne Review

-

Publications

- September 1971

-

Date

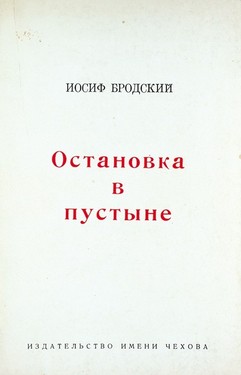

Первая книга стихотворений Бродского появилась в Нью-Йорке в 1965 году. Данный сборник, по счету второй, ознаменовал возрождение Издательства имени Чехова (под иным руководством, сохранившим русское название, но изменившим английское, чтобы будущие библиографы не расслаблялись). Книга содержит семьдесят одно стихотворение, двадцать три из которых были напечатаны в первом сборнике, зачастую в неудовлетворительной редакции. Книга – дебют возродившегося издательства, и вместе с тем второй (что традиционно важно) сборник поэта, которому на тот момент только исполнилось тридцать лет (годовщина даже более существенная в наши дни, чем раньше), – представляет собой знаменательное стечение обстоятельств, требующих особого внимания.

Все, кто причастен к этому событию, заслуживают поздравлений. Я специально включаю в этот список подвергшегося жесткой критике в эмигрантской прессе анонима «Н.Н.», автора провокационного предисловия, который, по крайней мере, если и является энтузиастом, то энтузиастом поэзии, а не холодной войны.

Лучшие произведения Бродского – длинные стихотворения (более точный термин отсутствует, так как книга стирает жанровое различие между элегией и поэмой), а также переводы. Самое объемное и важное произведение – «Горбунов и Горчаков» (1965–68) – также является лучшим. Стремительный гений Бродского во многом напоминает Хлебникова, в частности, требуя масштаба: его минимальной единицей является не строка, как «Н.Н.» верно подметил, а своего рода синтаксический период. Эти четырнадцать строф содержат по сто ямбических пентаметров, обычно в строфах из десяти строк лишь с двумя чередующимися рифмами. Это исключительно диалог (по большей части, между двумя одноименными героями, хотя есть и другие голоса), реплики конкретных ораторов не маркированы никакими обычными типографическими приемами. Чтобы удержать в голове голоса этой ошеломляющей стихомифии, нужно окунуться в нее, определить кто есть кто и читать в том неистовом темпе, который столь характерен для Бродского. Но голоса все равно сливаются, как и должны, потому что мы имеем дело с русским героем-близнецом. Горбунов, гуманный, полусумасшедший, мечтающий о грибах и море (символы мира и свободы у Бродского являются исключительно русскими, хотя и очень современными и универсальными), и сексот Горчаков, мучитель Горбунова – на самом деле суть две грани одного страдающего сознания. Эмоциональное и интеллектуальное напряжение, встроенное в форму повествования, напоминает Достоевского. В пятой песне («Песня о третьем лице») Бродский столько раз преобразует фразу «и он ему сказал», что она, наконец, приобретает третье измерение и выделяется на странице, странно и опасно – как своеобразная дань ритуалу доноса.

В сборнике только четыре перевода, и все они из Джона Донна, которому Бродский, по праву восхищенный, посвятил элегию, перепечатанную здесь. Но и этих четырех переводов будет достаточно, чтобы утверждать, что в будущей истории русской поэзии открытие Бродским Донна станет знаменательным событием. Русская версия «Прощанья, запрещающего грусть» неточна, но там, где у Бродского получается, получается чудесно, с множеством анжамбеманов, которые не столько переводятся, сколько разыгрывают «золото в тончайшем биении». Как символично, что «паразит» 1964 года теперь почтил свой родной язык великолепной версией «Блохи».

Brodsky’s first book of poems appeared in New York in 1965. The present book, his second, is the first title of the Chekhov Press redivivus (under different management and a different English name, but with the identical Russian name, to keep future bibliographers on their toes). It contains seventy-one poems, of which twenty-three appeared, occasionally in unsatisfactory form, in the earlier version. The first title of a new house, the second (traditionally crucial) collection of a poet who had at the time just turned thirty (an even more fateful anniversary nowadays than it used to be) – it would seem a momentous conjunction of occasions, calling for special attention.

All concerned deserve congratulations. And since he has been rather abused in the émigré press, I specifically include the anonymous “N.N.”, author of the eccentric introduction, who, if he is an enthusiast, is at least an enthusiast for poetry rather than the cold war.

Brodsky’s finest work is in the long poem (for want of a more precise term; the divisions of the book blur what is left of such genre distinction as elegiia and poema) and in translations. The longest and most ambitious work, “Gorbunov i Gorchakov” (1965-68), is also the best. Brodsky’s headlong genius is rather like Khlebnikov’s in requiring the scope of a large work: his unit is not the line, as “N.N.” rightly observes, but a kind of syntactic period. These fourteen cantos each contain one hundred iambic pentameters, usually in ten-line stanzas with only two alternating rhymes. It is exclusively dialogue (between the two eponymous heroes, for the most part, though there are other voices), and the speeches are not attributed by any of the normal typographic devices to specific speakers. In order to keep the voices of this dizzying stichomythia apart in your mind, you must plunge in and, having determined who is who, read forward at the frenetic and urgent pace that is so characteristic of Brodsky. But they coalesce anyway, as they should, for we are dealing with another Russian geminate hero. Gorbunov, the humane, half-crazy dreamer about mushrooms and the sea (Brodsky’s symbols for peace and freedom are peculiarly Russian while being very contemporary, and universal), and his tormentor, the seksot Gorchakov, are really two facets of one anguished consciousness. The emotional and intellectual tensions built into the form itself are reminiscent of Dostoevsky. In Canto 5 (“Song in the Third Person”) Brodsky puts the phrase “i on emu skazal” through so many transformations that it finally acquires, in the manner of concrete poetry, a sort of third dimension and stands out unforgettably from the page, strange and dangerous – a kind of monument to the ritual of denunciation.

There are only four translations, all from John Donne, to whom Brodsky has addressed a justly admired elegy, reprinted here. But these four are enough to suggest that in some future history of Russian poetry Brodsky’s discovery of Donne will be a significant date. His Russian version of “A Valediction: Forbidding Mourning” is uneven, but where it succeeds, it succeeds wonderfully, with enjambments that do not so much translate as enact the “gold to ayery thinnesse beate.” How fitting, too, that the “parasite” of 1964 should now have honored his native language with a splendid version of “The Flea.”

"