Opyty 6 (1956), 94-96

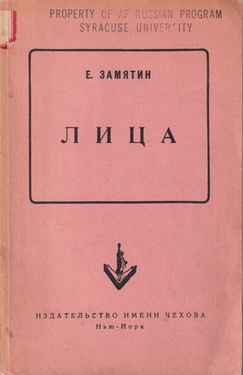

G.A. Review of Litsa by Evgeny Zamiatin

Впечатление от этой книги двоится, и надо сказать правду – впечатление тягостное оказывается сильнее другого, сравнительно благоприятного. В своей исторической части – т.е. в статьях, где Замятин напоминает молодым советским писателям, а заодно и советскому начальству, основные, простейшие литературные истины, – книга не лишена достоинств. Есть в ней и смелость, и здравый, смысл: в свое время, в условиях первых революционных лет, статьи эти должны были иметь значение. Но, во-первых, это – история, а во-вторых – это прописи, дважды два четыре. Замятин доказывает то, что по разумению здешнего, современного читателя в доказательствах не нуждается.

Главы, написанные с другой целью, или вернее – без определённой цели, без педагогических и просветительных задач, так сказать «для души» – вызывают досаду и недоумение.

Замятин имел в России репутацию писателя солидно-образованного, европейца среди отечественных недоучек, сдержанно-вежливого в обращении, «энглизированного» и внешне, и внутренне. Именно эти черты обеспечили ему довольно рано положение «мэтра», учителя начинающих литераторов. На некоторых его беседах-уроках мне случалось бывать. Замятин объяснял, что как ни хорошо писали классики, в наше время следует писать иначе, – в чем он, пожалуй, был прав, – и предлагая тут же образцы нового стиля, давал попутно характеристики писателей прежних и настоящих, от Гоголя до Бабеля или Зощенки. Слушатели у него были не Бог весть какие требовательные, эпоха была торопливая, жажда новизны была обострена до крайности, с Замятиным не все всегда соглашались, но признавали его пионером и носителем подлинной культуры, словесной и всякой иной.

Это тоже – история. Книга, появившаяся несколько месяцев тому назад, переносит нас в настоящее и заставляет пересмотреть то, что принималось без проверки.

Прежде всего, как книга написана! До чего «образно», до чего «художественно», до чего модно, по моде двадцатых годов, и как эта мода обветшала! У Блока, например, по утверждению Замятина, было лицо «запертое на замок». Несомненно, если бы Замятин написал лицо «хмурое» или «угрюмое», любой его студистке – как тогда выражались, – было бы за него стыдно: помилуйте, в нашу динамическую эпоху! Всев. Иванов, оказывается, «писал ноздрями». И так далее, и так далее... Мне при чтении вспомнился Тургенев: «Аркадий, не говори красиво!» Если не хочешь писать по-старому, пиши по-новому, только не воображай, что лицо, запертое на замок, это – новизна или «достижение». Это – грошевая побрякушка, вроде тех, которыми прельщаются дикари.

Замечания стилистические могли бы показаться придиркой, будь в книге понимание и знание общие, со стилем не связанные. Замятин был несомненно умным и даровитым человеком, однако стремление быть во что бы то ни стало «европейцем», при наличии в его натуре черт скорей всего типично-рассейских и при очевидном недостатке общей культуры, приводило его к результатам курьезным. Невероятная, не комическая, нет, а траги-комическая параллель между Толстым и Анатолем Франсом, как величинами более или менее равноценными, – характерный образец этого. Да и отдельные мелочи характерны: Андрей Белый будто бы много заимствовал у французских символистов, в частности у Маллармэ [sic!], и это по Замятину «совершенно бесспорно». Кто хоть немного знает, кем и чем был Маллармэ, что он писал, о чем он мечтал, согласится, что совершенно бесспорно, как раз обратное: то, что у Белого ничего общего с Маллармэ нет. Правда, оба числились символистами, но символизм русский именно в лице Белого и Блока окончательно разошелся с символизмом французским.

Чехов в одном из своих рассказов будто бы «ставит вопрос о проституции». Тут из-за европейца, из-за приверженца новизны неожиданно выглянул Скабичевский или другой из недавних властителей дум. Вероятно, Замятин это почувствовал и потому решил вернуться к модернизму: двумя страницами дальше у Чехова «открывается философия человекобожества».

Глава, носящая название «О синтетизме»[,] начинается не словами, а знаками: нарисован плюс, за ним – три минуса. Замятин сообщает: «Это три школы в искусстве, и нет никаких других».

Отрывок из пояснения, какие это школы:

«Адам уже утолен Евой. Уже не влекут больше алые цвета ее тела, он погружается первый раз в ее глаза, и на дне этих жутких колодцев, прорезанных в глиняном, трёхмерном мире – туманно брезжит иной мир. И выцветает изумруд трав, забыты румяные, упругие губы, объятия расплелись, минус – всему глиняному миру, “нет” – всей плоти. Потому что там, на дне, в зыбких зеркалах – новая Ева, в тысячу раз прекраснее этой, но она трагически недостижима, она – Смерть. И Шопенгауэр, Боттичелли, Россетти, Врубель, Чурлянис [sic!], Верлен, Блок, идеализм, символизм...»

Мне только что вспомнился Тургенев. Можно вспомнить и Гоголя: «скучно жить на этом свете, господа!» Скучно и грустно, особенно в нашей неисправимо-захолустной, самоуверенной, самонадеянной, неосновательно-запальчивой России, – не ограничивая ее пределами географическими. Книга Замятина – очень русская книга, со всеми ее чертежами, крестиками, черточками, имеющими будто бы глубокое, новое значение, с «вопросом» о проституции, с Анатолем Франсом, и самопишущими ноздрями. Даже напускной европеизм у Замятина – русский. Но почему русская литература знает преимущественно крайности, – т.е. или самые вершины, даже на общечеловеческую, всемирную мерку, или бойкие, выспренние разглагольствования, – почему нет у нас до сих пор того, что никакой гениальности не требует и чем бьет нас Запад: приемлемого среднего уровня?