Gennady Andreev. Under the Mask of Emigration

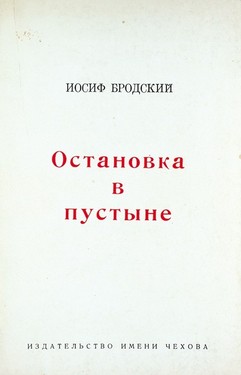

После того, как М. Коряков в своем очередном «Листке из блокнота» (Н<овое> Р<усское> С<лово> от 26 июня) заслуженно и справедливо написал о скандале с выпущенной недавно под маркой издательства имени Чехова книгой Иосифа Бродского «Остановка в пустыне», я в эту историю вмешиваться не хотел. Но появление в той же газете панегирика Аргуса и книге, и издательству (Н<овое> Р<усское> С<лово> от 7 июля, «Слухи и факты») заставило от моего благого намерения отказаться.

Начать с того, что выступление Аргуса вызывает большое недоумение. В нем сказано, что выпуск новым издательством имени Чехова (назовем его «№ 2») книги Бродского – «это событие в нашей эмигрантской литературной жизни». Но чуть ниже говорится, что издательство возобновлено Эдвардом Клайном и Максом Хэйвордом, с помощью миссис Лил[л]иан Плэнт, – то есть лицами, никогда русскими эмигрантами и не бывшими[,] и ни с какой стороны к нашей эмиграции не принадлежащими. Мистер Клайн – богатый американский торговец, владелец ряда универсальных магазинов, миллионер. Макс Хэйворд известный английский профессор, – каким же образом их деятельность можно причислить к эмигрантской, считать ее «событием в нашей эмигрантской литературной жизни»? Тем более, что весьма возможно, они и сами не хотели бы, чтобы их считали как-то причастными к нам, против их воли вмешивали бы в нашу жизнь, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Это обстоятельство, возможно, главное в данной, на мой взгляд очень печальной истории. Мне пришлось, в сущности случайно, принять в ней участие уже после выхода книги «Остановка в пустыне», но еще до ее распространения, или в самом его начале. Увидев книгу, я, признаться, был просто ошарашен вводной статьей «Заметки для памяти», по-моему, безграмотной во всех отношениях. Мы ко многому привыкли, если не ко всему, но все же увидеть такой текст в хорошо изданной книге, и не в каком-нибудь безответном «издании автора» или безвестного захолустного университета, а под маркой «имени Чехова», – нет, к такому мы, может быть из-за нашего русского отношения к книге, привычки еще не приобрели. И, надеюсь, не приобретем.

Представив, какое впечатление произведут «Заметки» в Москве, в Ленинграде, когда книга попадет к советским литераторам, и как будут они поносить нас, эмигрантов, – там несомненно решат, что если «издательство имени Чехова», то дело это непременно наших рук! – я позвонил лицу, имеющему отношение к мистеру Клайну и сказал, что выпускать так книгу скандально, под маркой «имени Чехова» недопустимо и надо что-то предпринять. Посоветовал либо вырезать безграмотное и оскорбительное для некоторых русских подсоветских поэтов «предисловие», либо перебрать первый лист, либо, на худой конец, сделать вклейку, как-то объяснить включение позорной писанины в книгу. На другой день, после разговора с Клайном, мне сообщили, что мистер Клайн какие-либо исправления вносить не находит нужным – а если хотят, пусть критикуют… Это можно было расценить и так, что с именем русских эмигрантских литераторов «издательство Чехова № 2» считаться не желает.

И книга вышла в свет, с таким[и] например перлами: «Бродский возводит современную русскую поэзию [в] сан мировой поэзии»[,] дальше бормотанье, абракадабра, пожалуй даже отменяющая оригинальное это утверждение. Или: «Бродский создает гармонию, до сих пор в русской поэзии не существовавшую…». «Если оставить в стороне борьбу поэзии с этим стихосложением[,] проистекающую из-за неграмотности поэта (Асеев, Слуцкий, Соснора и другие)…» – да мало ли что может нагородить иной самоуверенный молодой человек, у которого не язык следует за мыслью, а наоборот! Но нельзя же (казалось бы) печатать любую безответственную болтовню. Во всяком случае нельзя, немыслимо печатать, издавая русские книги за границей с целью помочь русской литературе!

Выпуск книги Бродского с таким предисловием – медвежья услуга прежде всего самому Бродскому. Можно сказать[,] провокация, допущенная[,] возможно[,] по неопытности или непродуманности, которая может если не серьезно ухудшить, то усложнить ему жизнь. И выпуск ее – профанация имени Чехова, которое по крайней мере нас, русских, обязывает относиться к печатному литературному слову со всей возможной внимательностью и ответственностью.

Вот эти соображения и заставляют писать о прискорбной и печальной этой истории. Заставляют говорить: очень печально, что получилось так, но эмиграция решительно никакого отношения к этому не имеет. Это можно квалифицировать как бесцеремонное вторжение в нашу жизнь; хотят или не хотят указанные выше лица, как попытку выступить под маской эмиграции, в действительности не желая иметь с ней ничего общего.

Положение русской эмиграции, остатков ее, очень тяжелое, мы все хорошо это знаем. Не считая журналов, выходящих в крайне трудных условиях, и газет, вынужденных пробавляться большей частью посредственным материалом, издательской деятельности у нас почти нет, хотя издавать несколько книг в год (не частным порядком, в «издании автора») мы все же могли бы. Этой возможности мы однако лишены, ее никто нам не дает. Но почему она появляется у посторонних эмиграции лиц? И чего они хотят, эти лица, чего добиваются, что движет ими? Не хотелось бы этого предполагать, но, может быть – желание славы, за русский счет? По сути дела, за счет несчастной судьбы России?