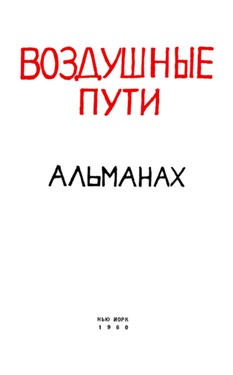

Georgy Adamovich. A Gift to Pasternak. The Almanac 'Vozdushnye Mosty'

Идея очень удачна. В самом деле, каковы бы ни были наши здешние расхождения в оценке творчества Пастернака, и в частности его романа, это бесспорно писатель, которым современная русская литература вправе гордиться. Пастернак – один из ее немногих «патентов на благородство», и никаких разногласий тут быть не может. После нобелевской премии, после тягостей и нелепой шумихи, вокруг нее поднявшейся, некий «жест» со стороны эмиграции был желателен и уместен. – Таким «жестом» и явились «Воздушные пути», и приветствовать этот посвященный Пастернаку альманах хочется тем искреннее, что редактором Р.Н. Гринбергом он прекрасно составлен. Да и назван хорошо. Сам Пастернак не предполагал, конечно, что название одного из его давних рассказов пригодится для зарубежного сборника и получит в нем особый смысл. Но в наших условиях такое название для книги, обращенной «туда», – находка. Досадно только, что в списке авторов нет Б.К. Зайцева, нашего теперешнего патриарха (как ни мало идет вечно юному Борису Константиновичу такой сан!), последнего полномочного представителя былой, большой русской литературы, – и досадно тем более, что[,] насколько мне известно[,] Зайцев высоко Пастернака ценит и считает его роман явлением замечательным.

Но и без Зайцева список участников «Воздушных путей» внушителен. Надеюсь[,] однако, что никто из представленных в сборнике авторов не будет в претензии, если я скажу, что как бы ни были содержательны их статьи или талантливы их стихи, основное, важнейшее в альманахе, центр тяжести в нем, то, что должно бы обеспечить «Воздушным путям» внимание и распространение – поэма Анны Ахматовой.

Написана «Поэма без героя» во время войны и до сих пор известны были из нее лишь небольшие отрывки..

Каково первое впечатление от этой вещи? Позволю себе поделиться чувством личным: давно уже не приходилось мне ничего читать с таким волнением, как эти строки и строфы, прерывистые, причудливые, неясные, сбивчивые, полные той звонкой и горестной ахматовской музыки, которой много лет уже не было слышно. Не знаю, не хочу наспех решать, слабее ли эта поэма всего того, чем Ахматова стала русским читателям дорога, или наоборот, это – ее вершина. В поэме несколько другой метод, другой стиль, чем тот к которому Ахматова нас приучила, и надо с ним освоиться, чтобы впечатление свое окончательно проверить. Прочесть стихи, «просмотреть», «пробежать» их, и повторив их себе вполголоса много раз, тут же приняться мысленно (а тем более в печати) ставить отметки, – то-то, мол, хорошо, а другое плохо, – дело опрометчивое, и опрометчивости этой в русской критике достаточно примеров. Вспомним хотя бы Белинского, усмотревшего в последних, самых прекрасных и зрелых пушкинских стихах упадок таланта!

Поэма Ахматовой во всяком случае – подлинная и высокая поэзия, та, которая при первой встрече с ней увлекает и захватывает слишком сильно, чтобы не отбить охоты рассудочно разбираться в отдельных ее чертах. Не сомневаюсь, что многие найдут ее непонятной, и, судя по замечаниям самой Ахматовой, эти упреки ей уже и были сделаны. Объяснять что-либо она, однако отказывается. Поэтому и я воздержусь от какого-либо фактического комментария к поэме, да и не все я знаю, а в особенности не все припоминаю из того, что очевидно легло в ее основу. Есть сейчас в эмиграции человек десять, а может быть и того меньше, которые могли рассказать о драме[,] взволновавшей незадолго до войны 1914 года весь литературно-богемный Петербург и связанный с именами О.А. Глебовой-Судейкиной, – «Олечки» для всех ее друзей, – Всеволода Князева, отчасти и М. Кузьмина.

Эта драма причудливо ожила в ахматовской поэме: посвящения, эпиграфы не оставляют в том сомнения. Поэма возникла из воспоминаний. Да, из воспоминаний: повторяю это слово потому, что в том же альманахе помещена статья Степуна, как всегда у него богатая мыслями, где о тоне скорей пренебрежительном [sic!]. Память, «чувство связи с прошлым», — нечто важное, высокое, а воспоминания – будто бы удел натур мелких. Степун ссылается на Платона, на Вячеслава Иванова, и все же я решусь ему возразить: не всякое воспоминание ничтожно, не всякое внушено вздохами об исчезнувшем сладком житье-бытье. Да и так ли отчетливо различие между памятью и воспоминанием? Нет ли тут в большинстве случаев игры словами? Ахматова, например, вспоминает дореволюционный Петербург. Думаю, что все[,] этот Петербург помнящие, связаны некоей круговой порукой, тем, что магически выражено в стихотворении Осипа Мандельштама:

В Петербурге мы сойдемся снова,

Словно солнце мы похоронили в нем…

Даже Алданов[,] от всех таких настроений отталкивавшийся, почувствовал это, сравнив беспечный и трагический Петербург тех лет с Помпеями, «когда на краю кратера показалась первая струйка лавы». Это воспоминание неизгладимо, может быть[,] потому, что смутное ощущение обреченности, – не нашей лично, и даже ни какого-либо социального класса, а особого жизненного уклада, особой, особенно-хрупкой петербургской культуры, — ощущение это обостряло все человеческие отношения. Мы вовсе не считали, что живем лучше всех других, но нам казалось, что так жить больше никто никогда не будет... Может быть это и были только иллюзии, – как знать?

Ахматова вызвала к новой жизни тени людей ей близких, давно уже умерших, и поднялась сквозь эти образы до видения обобщенного. Но вплетается в ее поэму и нечто суровое. Она не хочет быть «такой, какой была когда-то». Она упоминает о каких-то «краснобаях и лжепророках». О ком именно? Впрочем, эти своенравные, чуть-чуть надменные нотки пробивались у нее и прежде, нечего значит удивляться, что теперь они стали слышнее.

Вот строки из последней части поэмы — «Моему городу»:

А не ставший моей могилой,

Ты, гранитный, кромешный, милый,

Побледнел, помертвел, затих,

Разлучение наше мнимо:

Я с тобою неразлучима,

Тень моя на стенах твоих,

Отраженье мое в каналах,

Звук шагов в Эрмитажных залах,

Где со мною мой друг бродил,

И на старом Волковом поле,

Где могу я рыдать на воле

Над безмолвием братских могил.

Должен сделать поправку к тому, что сказано в редакционном предисловии к сборнику: отрывок этот уже промелькнул в печати, и он настолько врезался мне в память, что я знаю его наизусть. Правда, появился он не за подписью автора, а в статье о творчестве Ахматовой, как цитата: статья помещена была не то в «Звезде»[,] не то в «Новом Мире», вскоре после войны, во всяком случае до ждановского окрика. Но цитата отличается от того текста, который напечатан теперь: в ней не было ни упоминания о «друге», ни «братских могил». Если не совсем изменяет мне память, после «эрмитажных зал», текст был таков:

И по гулким сводам мостов,

И на старом Волковом поле,

Где могу я плакать на воле

В чаще новых твоих крестов…

Какая редакция окончательна? В «Воздушных путях» поэма помещена без ведома Ахматовой и[,] может быть[,] по сравнительно давней рукописи. С риском оказаться в противоречии с автором я хотел бы сказать, что вариант, мне запомнившейся, был лучше, – потому лучше, что придаточное предложение о «друге» сбивает интонацию. При упоминании о «сводах мостов», с повторяющейся в следующей строчке «и», интонация неуклонно шла вверх, до разрешения своего на Волковом поле, и помимо большой мелодической силы, это давало особое представление о плаче на кладбище, пожалуй[,] даже с женственно-русским оттенком: плачет надрываясь, безутешно, «голосит». Может быть кто-нибудь скажет, что теперь рифмы стали лучше, чем «мостов» и «крестов»? Но это, право, значения не имеет, или если и имеет значение, то третьестепенное. <...>