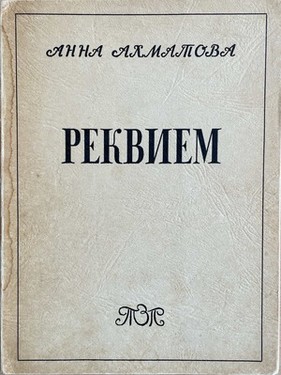

Georgy Adamovich. On the Margins of Anna Akhmatova's 'Requiem'

При чтении «Реквиема» вспоминаются фетовские слова о небольшой книжке «томов премногих тяжелей». Замечательна эта книжка в двойном смысле: и как литературное произведение, то есть как стихи, и как документ, относящийся к одной из самых темных в истории России эпох. Двойственность впечатления однако исчезает, едва почувствуешь, что будь стихи Ахматовой не так остры, не так убедительны, их идейное и моральное содержание, в общих чертах знакомое, не казалось бы открытием, и наоборот, если бы стихи говорили о другом, то не вызвали бы отклика, выходящего далеко за пределы эстетического и художественного удовлетворения. О большевизме, о сталинском его периоде, о русской революции вообще, написаны сотни исследований. Каждому из нас приходилось подолгу думать обо всем, что произошло в России, – или вернее, что произошло с Россией, – в последние полвека. Однако особенность поэтического подхода к событиям и явлениям в том и состоит, что о них как будто впервые узнаешь. Впервые, и во всяком случае по-новому, иначе, чем прежде, ужасаешься тому, о чем давно знал. Одно незаменимо-четкое слово, одна интонация, безошибочно точно соответствующая продиктовавшему ее чувству, и читателя будто кто-то берет за плечи, встряхивает, будит, заставляет с неотвязной настойчивостью спросить себя: как же могло все это случиться? Кто несет за случившееся ответственность?

Как могло все это случиться? Вопрос родственный тому, который в русской литературе поднят был еще Карамзиным, после кровавых робеспьеровских попыток установить раз навсегда, какой бы то ни было ценой, равенство и справедливость, – и вслед за Карамзиным, с сочувственным упоминанием его имени, затронутый Герценом в «С того берега». Вопрос общий, поистине «проклятый», потому, что ответить на него можно было бы лишь объяснив, почему идеи и принципы по существу приемлемые, в замысле своем подлинно альтруистические, приводят к жесточайшему насилию. Ответы шаблонные, ленивые известны. Историческая, мол, необходимость, лес рубят, щепки летят и прочее: вздор, отговорки, самоубаюкивание для более безмятежного перехода к очередным делам. Даже догадка, – увы, увы, правдоподобная! – о том, что ни равенства, ни справедливости человек не хочет, что мечтает о них человек лишь пока по состоянию своему находится ниже средней общественной черты, а едва над ней поднявшись, теряет к спуску всякую склонность, словом, о том, что мир есть джунгли и что человек в глубине души своей безотчетно озабочен не столько необходимостью уничтожения джунглей, сколько стремлением самому стать в них тигром, и что значит насилие над эвентуальными тиграми неизбежно, – даже она, эта догадка, нужного ответа не дает. Есть что-то метафизически ускользающее от разума в печальной судьбе всех социальных идеалов. На крайность с этим можно было бы примириться, если бы их проверка оставалась теоретической. Проверка практическая обходится что-то чересчур дорого, «не по карману», как сказал бы Иван Карамазов.

—

Наш русский исторический опыт, – тот, который нашел горестное лирическое отражение в «Реквиеме», – не похож ни на какой другой. Впрочем, в истории, как в жизни, все индивидуализировано, а схемы с общими линиями и будто бы непреложными законами возникают в воображении людей позднее, когда мало-помалу исчезают, стираются неповторимые черты каждого умчавшегося года. «Смерть и время царят на земле», по Соловьеву. Можно было бы добавить: случай царит на земле, – и царит самодержавно, без каких-либо конституций.

У исторического случая, на который отозвалась Ахматова, есть имя: Сталин, сталинизм, сталинская жестокость, его азиатская подозрительность, его статическое восприятие действительности с вытекающим из этого безразличием к отдельным существованиям, единицам в отвлеченных выкладках и таблицах. А вокруг и в ответ исторической случайности, – то есть того, чего могло бы и не быть, – пышный, отнюдь не случайный, расцвет всего, что ей психически соответствовало, расцвет угодничества, беззастенчивого карьеризма с необходимыми для успеха карьеры подножками, с малодушием, лестью, юркостью, пронырливостью. Вокруг и в ответ случайности – разгул опричнины, пробуждение зверя, дремавшего в сознаниях. Не будь подходящих условий, зверь продолжал бы спать, и носители его умерли бы вероятно почтенными, уважаемыми старцами, иные даже столпами общества, примером молодежи, и никто бы не знал, на что они способны. (Что-то подобное сказал незадолго до смерти Наполеон об изменивших ему маршалах: но не в плане жестокости, а именно в плане малодушия и низости).

Я была тогда с моим народом

Там, где мой народ, к несчастью был

– пишет Ахматова.

К «несчастью». Было ли несчастье заложено в самом ходе событий, как нечто неотвратимое? Можно ли было предвидеть его размеры, его остроту и длительность? Нет, конечно. Карамзинский вопрос может быть по новому и возник бы, да и должен был возникнуть уже при Ленине. Но продержавшаяся тридцать лет смесь марксизма с чингисхановщиной есть историческая случайность, – и оглядываясь на нее приходишь к мысли, что самое страшное в так называемом «культе личности» есть не самая «личность», а именно «культ» ее. Потому что культ – явление повторное, с чертами российской, «рассейской» органичности, и обнаруживается это и в наши дни. Культ подделывается к личности, отражает ее свойства, в раболепном усердии усиливает их, забегает вперед, заранее со всем соглашаясь, всем восхищаясь, не говоря уже о том, что все оправдывая. В соответствии с чудовищным духовным обликом данной «личности» достался в удел России и чудовищный «культ». И думая теперь о России, недоумеваешь: как люди смотрят там друг другу в глаза, – те именно люди, которые в слезах умиления, с дрожью восторга в голосе благодарили вождя и учителя за счастливую жизнь?

Дает себя вероятно знать круговая порука: все мы были хороши, нечего, значит, и корить один другого! Но во-первых, не все, и ахматовская книжка лишний раз об этом напоминает. А во-вторых, есть ведь молодежь, по возрасту своему испытания не знавшая, и обманчиво или нет, считающая, что она лучше выдержала бы его, чем отцы: что она об этих отцах думает, какое может хранить к ним доверие, какое уважение? Советская печать настойчиво отрицает наличие конфликта поколений. Но этого конфликта не может не быть. Не может быть, чтобы дети смотрели на «промотавшихся» и самих себя разоблачивших отцов без горькой усмешки, даже если и примешивается к их чувству доля жалости.

«Реквием» вышел за рубежом и советскому «широкому читателю» остается до сих пор неизвестен. По слухам, ахматовский сборник будет вскоре издан в Москве и возможно, что произойдет это раньше, чем строки эти появятся в печати. Формально никаких препятствий к опубликованию «Реквиема» в СССР по-видимому нет. Наоборот, так же, как нашумевшая повесть Солженицына и другие произведения, правдиво рассказывающие о бедственных сталинских годах, стихи Ахматовой совпадают с теперешней правительственной линией. Но впечатление они вероятно произведут ошеломляющее. Одно дело – сухое перечисление фактов, хотя бы долго скрывавшихся, другое, совсем другое – творческое восстановление горя, страдания и беззащитности, убедительно заставляющее читателя не просто узнать, а пережить то, о чем говорит автор. Как можно было это терпеть? Как забыть все испытанное? Как предотвратить возможность повторения? Ахматова никаких вопросов не ставит, но стихи ее должны бы такие вопросы вызвать, настойчивее и мучительнее самых красноречивых докладов и разоблачений. Если Россия сейчас мало-помалу пробуждается от многолетнего наваждения, «Реквием» должен бы оказаться одним из толчков к тому, чтобы очнулась она окончательно.

—

Во вступительном четверостишии к сборнику Ахматова с удовлетворением, и по-видимому даже не без гордости, говорит о том, что народа своего в несчастии она не бросила.

Нет, и не под чуждым небосводом,

И не под защитой чуждых крыл

– была она в эти годы.

Тема для автора «Реквиема» не новая. Больше сорока лет тому назад, в самом начале революции, Ахматова писала о «голосе», который звал ее «оставить Россию навсегда» и о том, что этой «речи недостойной» она не стала и слушать. С тех пор, значит, она своего убеждения и своих антиэмигрантских настроений не изменила.

Ни возражать Ахматовой, ни спорить с ней я не буду. Единственное, что представляется мне необходимым сказать, это, что в исторической драме, участниками или свидетелями которой нам довелось быть, каждый вправе был истолковать свой долг по своему, – а суд над всеми нами принадлежит будущему. Едва ли среди эмигрантов было много людей, ни разу не задумавшихся о правильности, о моральной оправданности сделанного выбора. Однако и среди оставшихся в России должны были возникнуть сомнения. В самом деле, столько тут есть доводов «за» и «против», притом таких доводов, к которым забота о личном благополучии не имеет ни малейшего отношения! Нельзя в вопросе настолько сложном и внутренне противоречивом рубить с плеча, и если ни у кого из нас, надеюсь, нет склонности кичиться тем, что мы – эмигранты, то нет и стыда, этим положением вызванного. Эмиграция кончается, доживает свой век: нечего закрывать себе на это глаза. В целом она оказалась достойна своего назначения, своего имени, своей культуры, своей страны, своего народа, и теми русскими поколениями, которые придут после нас, это наверно будет признано. Россия – понятие не географическое, и уж никак не политическое: эмиграция в прошедшие сорок пять лет была неотъемлемой частью России, и напомнила, сказала многое, о чем сказать было необходимо и что в московских условиях замалчивалось, отрицалось или осмеивалось. Мы совсем не оттого прожили свою жизнь и, конечно, умрем на чужой земле, что предпочли быть «под защитой чуждых крыл». Не оттого и не для того. Я уверен, что Ахматова это понимает. Если она утверждает, что выбор ее был продиктован ей совестью, то должна бы признать, что без всяких сделок с совестью можно было счесть единственно верным и другое решение.

—

О стихах «как таковых», поговорить следовало бы особо. Но «Реквием» – книга не располагающая к оценке формальной и к критическому разбору обычного склада. Есть в этой книге строчки, которых не мог бы написать в наши дни никто, кроме Ахматовой, – да пожалуй не только в наши дни, а со смерти Блока. Но само собой, при первом чтении, вклад в русскую историю заслоняет значение «Реквиема» для русской поэзии, и пройдет не мало времени, прежде чем одно удастся отделить от другого.

"