Едва ли кто-нибудь из читавших «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, - не так давно помещенные без ведома автора в двух книжках «Нового Журнала», - в состоянии их забыть. На мой взгляд, они страшнее и ужаснее, чем прогремевший на весь свет «Один день Ивана Денисовича», и появись эти короткие наброски не в эмигрантском, а в советском издании, они вызвали бы, вероятно, не меньше шума и толков. Правда, за Солженицыным остаётся преимущество новизны и открытия: он первый рассказал о том, что многие на Западе отрицали и что до последних лет, не без насмешливого высокомерия, относили к клеветническим выдумкам. После появления его свидетельства в московской печати говорить о клевете стало невозможно. Однако по существу свидетельство Шаламова, - несомненно основанное на том, что ему лично пришлось испытать, - хуже, безотраднее, безнадёжнее солженицынского. Иван Денисович, при всём своём рабском бесправии и мучениях, был ещё живым человеком, - как были ещё живыми людьми и его товарищи по несчастью. В «Колымских же рассказах» бродят какие-то тени, почти мертвецы, когда-то бывшие живыми: они обмениваются отрывочными замечаниями, ссорятся, бранятся, ненавидят один другого, как будто иногда даже цепляются за жизнь, - но это подлинно «мёртвые души», мёртвые, убитые непрестанным страхом и всё растущим отчаянием. Каторга в этих рассказах не только сделала, но и окончательно доделала своё дело, - чего нет в повести Солженицына.

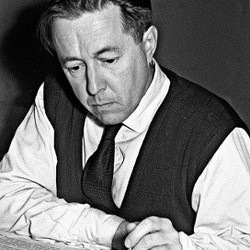

Маленький сборник стихов Варлама Шаламова, вышедший этой весной в Москве, заранее, ещё до чтения, вызывает тревожное любопытство: каковы могут быть, какими могли остаться стихи человека, проведшего долгие годы на Колыме? Книга не совсем обычно, но, по-моему, хорошо и выразительно названа - «Дорога и судьба». Приложен портрет автора: хмурое, усталое лицо, тяжёлый, пристальный взгляд. От имени издательства сообщается, что «поэзия В.Шаламова привлекает глубоко заложенным в ней философским началом, достоверностью наблюдений, взвешенностью слова» и что «круг интересов поэта разнообразен». О его участи, о его сравнительно недавнем прошлом — ни слова. А читатель, само собой, ищет в шаламовском сборнике отражения того, что поэт пережил.

Стихи умные, суховатые. Судя по их общему складу, Шаламов не столько склонен забыть или простить былое, сколько готов махнуть на него рукой. Одно только стихотворение выделяется среди других своим ожесточением, открытым своим стремлением свести счёты с «подлецами, подхалимами и лицемерами» - и кстати сказать, это далеко не лучшее стихотворение в книге. Поэтическое мастерство Шаламова несравненно убедительнее там, где он вглядывается в природу, - «равнодушную природу», по Пушкину, - где беседует с самим собой или упоминает со сдержанным волнением о своём возвращении после ссылки в Москву, «велением эпохи сплетённую с моей судьбой».

Его учитель и по-видимому любимый поэт — Баратынский, от которого он перенял стремление по мере возможности сочетать чувство с мыслью. Не в «философском начале» тут, конечно, дело, как несколько простодушно указывается в издательской заметке, а в пренебрежении к легковесному лиризму, к очарованию во что бы то ни стало, какой бы ни было ценой, по примеру иных последователей Фета. Есть в «Дороге и судьбе» стихотворение, так и озаглавленное «Баратынский», текст которого почти анекдотичен, несмотря на серьёзность тона: на каторге три узника случайно, в чьём-то заброшенном доме, нашли томик Баратынского и тут же разделили его на три части. Первый взял предисловие - «на цигарки». Второй взял послесловие с целью выкроить себе из него колоду игральных карт (о самодельных картах упоминается и в «Колымских рассказах»). Шаламову достались «вдохновенные стихи полузабытого поэта» и он признаёт это «счастьем».

Чтение поэта, может быть, и «полузабытого», но в высшей степени замечательного, навсегда оставило след в сознании заключённого, - если только читал он тогда его впервые. Баратынский научил его конкретности, анти-зыбкости поэтических приёмов, причудливой точности образов. Вот один из образцов этого, выбранный почти наудачу:

Сосна в болоте

Бог наказал сосну за что-то

И сбросил со скалы.

Она обрушилась в болото

Среди холодной мглы.

Она, живая вполовину,

Едва сдержала вздох,

Её затягивала тина,

Сырой багровый мох.

Она не смела распрямиться,

Вцепиться в щели скал,

А ветер, - тот, что был убийцей, -

Ей руку тихо жал,

Ещё живую жал ей руку,

Хотел, чтобы она

Благодарила за науку,

Пока была видна.

Сборник стихов Шаламова, - духовно своеобразных и по-своему значительных, не похожих на большинство теперешних стихов, в особенности стихов советских, - стоило и следовало бы разобрать с чисто литературной точки зрения, не касаясь биографии автора. Стихи вполне заслуживали бы такого разбора и, вероятно, для самого Шаламова подобное отношение к его творчеству было бы единственно приемлемо. Но досадно это автору или безразлично, нам здесь трудно отделаться от «колымского» подхода к его поэзии. Невольно задаёшь себе вопрос: может быть, хотя бы в главнейшем, сухость и суровость этих стихов есть неизбежное последствие лагерного одиночества, одиноких, ночных раздумий о той «дороге и судьбе», которая порой выпадает на долю человека? Может быть, именно в результате этих раздумий бесследно развеялись в сознании Шаламова иллюзии, столь часто оказывающиеся сущностью и стержнем лирики, может быть, при иной участи Шаламов был бы и поэтом иным? Но догадки остаются догадками, и достоверного ответа на них у нас нет.

Hardly anyone who has read Kolyma Tales, which were recently published in two issues of Novyi Zhurnal without the author’s knowledge, would ever be able to forget them. In my opinion, they are scarier and more dreadful than One Day of in the Life of Ivan Denisovich that thundered across the world, and these short sketches would have probably caused as much sensation and talk had they appeared in a Soviet publication instead of the émigré one. Although, Solzhenitsyn still has the advantage of novelty and discovery: he was the first to speak on what many in the West denied and that until recent years, not without mocking arrogance, had been referred to as slanderous fabrications. After his testimony appeared in the Moscow press it became impossible to talk about slander. However, Shalamov’s testimony – which is, essentially and without a doubt, based on what he personally experienced – is worse, more dismal, more hopeless than Solzhenitsyn’s. For all his slavish deprivation of rights and suffering, Ivan Denisovich was still a living person – just as his comrades in misfortune were. In Kolyma Tales, there are only wandering shadows, who are almost dead but were once alive: they exchange fragmentary remarks, they argue, they scold each other, hate each other, sometimes seem to be clinging to life – but these are truly “dead souls,” dead, killed by the incessant fear and ever-growing desperation. In these stories, hard labor not only did, but also finally accomplished its job, which does not take place in Solzhenitsyn’s story.

A small collection of Varlam Shalamov’s poems published this spring in Moscow causes alarming curiosity even before one starts reading it: what are they like, what could the poems of a person who spent many years in Kolyma be like? The book has a rather unusual but, in my view, a good and expressive title: The Road and Destiny. The author’s portrait is attached: a frowning, tired face, a heavy, intent gaze. The publishing house reports that “V. Shalamov’s poetry draws one’s attention through its deep philosophical origins, reliability of observations, the balance of words,” and that “the poet has a wide range of interests.” There is not a word about his fate, about his relatively recent past. And of course, in Shalamov’s collection, the reader cannot help but look for a reflection of the poet had lived through.

The poems are intelligent, a little dry. Judging by their general disposition, Shalamov is not inclined to forget or forgive the past as much as he is ready to give up on it. Only one poem stands out among the others for its bitterness, its open attempt to settle scores with the “scoundrels, sycophants, and hypocrites” – and by the way, this is by far not the best poem in the book. Shalamov’s poetic skill is incomparably more convincing where he examines nature, – “indifferent nature,” according to Pushkin, – where he talks to himself or mentions his return from exile to Moscow with restrained excitement, “intertwined with my fate by the will of the era.”

Baratynsky is his teacher and apparently his favorite poet, from whom he inherited the desire to combine feeling with thought as much as possible. Of course, the matter here is not in the “philosophical origins,” as the editorial note somewhat simple-mindedly indicates, but in his disregard for light lyricism, for the inevitable charm at any cost, following the example of some followers of Fet. There is a poem in The Road and Destiny titled “Baratynsky,” the text of which is almost anecdotal, despite the serious tone: in a hard-labor camp, three prisoners accidentally found a volume of Baratynsky’s poems in someone’s abandoned house and immediately divided it into three parts. The first took the preface – “for cigarettes.” The second took the afterword to carve a deck of playing cards out of it (makeshift cards are also mentioned in Kolyma Tales). Shalamov got the “inspired poems of the half-forgotten poet” and recognized it as “happiness.”

Reading the verses of the poet, if only a “half-forgotten” but still an extraordinary one, forever leaves a trace on the prisoner’s subconscious, provided that he read them for the first time. Baratynsky taught him accuracy, the steadiness of poetic techniques, the mystical precision of images. Here is one example chosen almost randomly:

A Pine Tree in the Swamp

God punished the pine tree for something

And threw it off a cliff

She fell into the swamp

Amidst the cold haze.

Half alive, she

Barely held back a sigh,

The mud and damp crimson moss

Was sucking her in.

She didn’t dare to straighten up,

To cling to the cracks in the rocks,

And the wind – the one that was the killer, –

Squeezed her hand gently,

Squeezed her still living hand,

Wanted her to

Be thankful for the science,

While she was still visible.

The collection of Shalamov’s poems, unique in their spirit and significant in their own way, unlike most of today’s poetry, especially Soviet poetry, should be examined from a purely literary point of view, without delving into the author’s biography. The poems would deserve such an analysis, and, probably, for Shalamov himself, this would be the only acceptable approach to his work. But whether the author is annoyed or indifferent, it is difficult for us over here to avoid the “Kolyma” approach to his poetry. One cannot help oneself the question: can it be, at least in its essence, that the dryness and strictness of these verses come from camp loneliness, from the lonely nocturnal thoughts about that “road and destiny” that sometimes befalls a person? Maybe it was because of such thoughts that the illusions, which so often turn out to be the essence and core of lyrics, have disappeared without a trace in Shalamov’s consciousness; maybe Shalamov would have been a different poet if he had a different destiny? But guesses remain guesses, and we have no reliable answer to them.