- Nataila Tarasova

-

Authors

- Review

-

Source Type

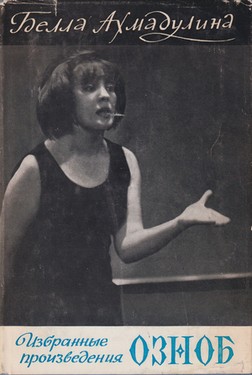

- Oznob, Izbrannye proizvedenia Review

-

Publications

- April 1969

-

Date

В предисловии Н. Тарасовой к недавно выпущенному издательством «Посев» сборнику стихов Беллы Ахмадулиной сказано, что она, Ахмадулина, «после смерти Пастернака и Ахматовой – один из первых кандидатов на их место». Не знаю, согласились ли бы с этим московские любители поэзии. Надо бы вообще раз навсегда оставить табель о рангах в литературе и перестать решать, какому поэту принадлежит первое место, какому второе или третье. К тому же Ахмадулина молода, а Пастернак с Ахматовой прожили долгую жизнь[,] и для сравнения с ними время для Ахмадулиной еще не настало. Однако обаяние ее, особое ее воздействие на советских читателей и слушателей несомненно. Мне не раз случалось беседовать с приезжающими в Париж москвичами о тех или иных поэтах, в частности о поэтессах: оценки бывали разные. Но достаточно было назвать имя Ахмадулиной, чтобы самый тон ответа изменился, лицо говорившего посветлело, – будто она сама среди других стихотворцев что-то вроде луча света.

До сих пор мне приходилось читать стихи Ахмадулиной довольно редко, отрывочно, и более или менее цельного представления о них составить себе я не мог. Положительное отношение к ним складывалось скорее с чужих слов, по доверию к проницательности тех людей, которые отзывались о ней восторженно. Зарубежный сборник стихов Ахмадулиной довольно объемист, в нем больше двухсот страниц. Каково же общее от него впечатление?

Прежде всего надо сказать, что даровитость и щедрость натуры автора чувствуется в нем повсюду. Ахмадулина бесспорно – из разряда людей, которые рождаются поэтами, а не становятся ими ценой усилий, настойчивости и труда. Если воспользоваться не совсем складным, но выразительным и незаменимым словом «мироощущение», то оно, это мироощущение, проникнуто у нее сознанием загадочности и пестроты жизни, стремлением разобраться в путанице существования, найти ответы, которых, однако, нет и быть не может. Искренность, неподдельная порывистость Ахмадулиной очевидна, так же, как очевиден у нее дар восхищения и любви. Даже не будучи в силах полностью разделить чувства, которые внушают ей личность и творчество Пастернака или Марины Цветаевой, нельзя не уловить в посвященных им строках благородной и, к сожалению, редкой у наших современников способности преклонения и какого-то самозабвенного трепета. Это подкупает у Ахмадулиной сразу, – не говоря уже о том, что ее стихи отличаются и своеобразными стилистическими находками, и оригинальностью ритма.

Однако расхолаживает многословие, – которое[,] по-видимому, ничуть не расхолаживает и не смущает читателей советских, давно, и вовсе не в стихах одной только Ахмадулиной, с ним свыкшихся. Здесь само собой возникает вопрос о разрыве между двумя восприятиями понятия «поэзия»: с одной стороны тем, которое намечалось в предреволюционные годы, с другой – новым, теперешним, как бы растекшимся вширь и утратившим былую, узкую заостренность. Вопрос довольно сложен[,] и осветить его следовало бы когда[-]нибудь в плане не только литературном, а и историческом или социологическом. Нельзя ведь забыть, что теперь в России стихи пишут тысячи людей, а читают их миллионы, в то время, как прежде все ограничено было тесными, замкнутыми группами. Добавлю, что в слово «расхолаживает» я не вкладываю общего упрека, а говорю только о личном своем впечатлении. Но, может быть, и в новой России найдутся люди, склонные это впечатление разделить, и безотчетно, сами того не зная, вспомнить прошлое, не столь еще и далекое.

В последние предреволюционные годы среди поэтов, в частности поэтов петербургских, настойчиво пробивалось сознание необходимости писать как можно более сжато, в каждом отдельном случае как бы «окончательно», ничем при этом не жертвуя. Сказывалось наследие Анненского, мечтавшего о том, чтобы – «стать огнем или сгорать в огне». Правда, Гумилев таким мечтаниям сопротивлялся, как и вообще сопротивлялся влиянию Анненского, несмотря на демонстративно-почтительное к нему отношение, сменившееся у Гумилева резким отрицанием лишь в самые последние дни жизни. Но тяга к тому, чтобы дописаться до коротких, все исчерпывающих строк была характерна для Мандельштама, отчасти и для Ахматовой, – однако, главным образом, для Мандельштама и ближайшего его окружения. Ахматова часто писала стихи, представляющие собой маленькие рассказы, но и она сгущала содержание своих рассказов до двух-трех врезывающихся в память слов, вроде знаменитого «не стой на ветру!», – этой иронической развязки любовной драмы. Возникали сомнения, возможно ли создание больших стихотворных поэм, и почти все были согласны, что даже Блок в «Возмездии» потерпел неудачу: не потому, конечно, чтобы не хватило таланта, а потому, что омертвел самый жанр. Позднее «Двенадцать» многим вскружило головы, но «Двенадцать», – как бы произведение это не оценивать, – не столько поэма, сколько собрание стихотворных отрывков, объединенных одной темой. Конечно, были споры, бывало недоумение, иногда раздавалось слово «тупик», и действительно опасность тупика вдалеке мерещилась. Но многословие во всяком случае отвергалось, будто отбрасывал его самый дух эпохи и связанное с тогдашними смутными, тревожными русскими предчувствиями представление о том, чем должна быть поэзия.

Ахмадулина – дитя другой среды, другого времени. Не удивительно, что подобные веяния ей чужды. То, о чем она пишет, представляет собой подлинно-поэтический материал, но в увлечении им она то и дело сбивается, повторяется, возвращается к вскользь брошенному намеку или мысли. Такова она даже в лучших своих стихах, как в прекрасном, неподдельно-взволнованном отрывке о встрече с Пастернаком. Да, остается музыка стиха, и в музыке этой у Ахмадулиной есть большая прелесть. Но случается, что и музыка безмятежно соседствует с рифмованной беллетристикой, – например, в юмористическом повествовании о некоем ученом и хлебосольном литературоведе. Повествование остроумно, но при чтении его трудно отделаться от досады за поэта, который не к такого рода словесным изделиям был судьбой предназначен. Что же это, естественный, непроизвольный отклик на требования иных, новых поколений, далеких от прежних раздумий, а иногда и от мук, – если воспользоваться излюбленным словом Анненского? Вероятно, так. Но рано или поздно раздумия могут воскреснуть, а каково будет их разрешение, об этом можно только гадать.

Два слова о мелкой технической особенности стихов Ахмадулиной, впрочем, встречающейся и у других молодых советских поэтов: о склонности вводить ямбические слова, с ударением на втором слоге, в хореические строчки, и наоборот, смешивать хорей с ямбом. Постоянно делает это и Евтушенко.

Ахмадулина пишет, например:

Но тело мое опустело…

Врач объяснил: ваша болезнь проста…

Едва ли допустимо было бы предположить здесь простую небрежность, неряшливость. Нет, это, очевидно, прием, и в иных, редких случаях прием этот бывал использован большими мастерами[1]. Но что он дает при вошедшем в привычку его употреблении и в чем тогда его оправдание, остается для меня неясно. Думаю, что не для меня одного.

[1] Чудесная строчка Мандельштама:

«Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить».

Звуковое насилие, – умышленное или наполовину безотчетное, – над первым «чтобы» лучше всяких разъяснений передает состояние рабов и как бы таит в себе угрозу восстания.