Kasian Proshin. Train to Utopia

1. Осуществление фантазии.

Сколько раз человеческая фантазия рисовала далекое будущее и, чаще всего, самая невероятная фантазия человека претворялась в действительность. Фантазия забегала вперед. Действительность отставала от фантазии иногда на полвека, иногда на две тысячи лет. Еще древние греки создали легенду о летающих людях Дедале и Икаре. В эпоху возрождения c этой (фантастической по тем временам) идеей носился Леонардо да-Винчи. Уэллс описал фантастическую «Войну в воздухе». Эта фантазия осуществилась на наших глазах, с той только разницей, что у Уэллса в войне принимают участие и дирижабли (цеппелины)[,] и аппараты тяжелее воздуха, в действительности же военное значение приобрели только последние.

Наутилус – фантастический подводный корабль Жюль Верна строится уже сотнями и представляет собою одно из страшных орудий войны.

Фантастические мечты о междупланетных полетах не могут уже (с появлением ракетного двигателя) считаться неосуществимыми. Пожалуй, единственной нереальностью остается фантастическая «машина времени» того же Уэллса.

Эта тема затронута и в полуматематических, полуфантастических сочинениях шлиссельбуржца Николая Морозова.

2. «Утопии» Замятина и Орвелла.

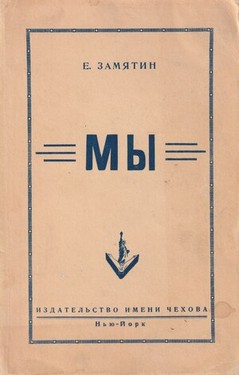

Если фантазия одних авторов была направлена на особые успехи техники в будущем, то фантазия других рисует картины социально-политического устройства будущего общества, у третьих – картину человечества в период его заката (Валерий Брюсов). У одних это будущее общество нарисовано в оптимистических красках (таковы картины утопического социализма), у других, наоборот, будущее общество выглядит безотрадной казармой. В отличие от технических фантазий, которые почти всегда, рано или поздно, становятся реальностью, оптимистические социальные фантазии ни разу еще не нашли своего практического осуществления. Совершенно иначе обстоит дело с пессимистическими утопиями-прогнозами. Из последних наибольшую известность приобрели «Мы» Замятина и «1984» Орвелла. На оба эти произведения оказала огромное влияние практика Советского тоталитарного государства. Оба автора берут из советского режима его основные, характерные черты и доводят их развитие до логического конца. Несомненно[,] Орвеллу это было легче сделать, потому что он писал свою книгу в годы, когда жизнь советских людей уже приобрела характерные формы. Замятин писал в младенческий (досталинский) период советской власти, поэтому его анализ скрытых еще зерен тоталитаризма и зарисовка будущего «Единого государства» представляются исключительно пророческими.

Недавно была отмечена четвертая годовщина принятия Объединенными Нациями «Декларации прав человека». Тоталитарный мир не признает прав человека. Человеческая личность обезличена. Она – бесправная клетка в организме коллектива (что отражено и в названии книги Замятина «Мы»). Коллективом безличных клеток управляет и мыслит за них сначала узел мозговых клеток, а затем единая «мудрая», не ошибающаяся и обожаемая клетка – «Благодетель» (или «Большой Брат» Орвелла).

В чем же разница между людьми свободного мира и людьми утопии?

Разница между ними та же, что и между лесом на корню и дровами, сложенными в правильные штабели. В первом случае каждое дерево индивидуально. Оно растет и тянется к солнцу. В дровах и в строительном матерьяле та же древесина, их так же греет солнце, залежавшееся на сырой земле полено пустило даже побеги. Но все же это не дерево, а матерьял в руках подрядчика, хозяина, «благодетеля». Если вы любите зеленый лес, то не спорьте о том, каким он должен быть. Одним нравится больше лиственный лес, другим хвойный. Одни любуются белой березой, другие развесистым буком, третьи – кедром. В лесу не все идеально. Высокое дерево с пышной кроной отнимает свет у низкорослого. Вьющиеся растения-паразиты охватывают ствол клена. Но все же живой лес лучше склада лесных матерьялов. В первую очередь задача в том, чтобы не позволить подрядчику рубить лес. «Положительная программа» благоустройства леса – задача очень важная, но вторая. Если лес вырубят, то и благоустройство его отпадет. Самое несовершенное, с реакционным строем, государство можно изменять и совершенствовать, но государство Замятина состоит из манекенов, которым прижгли в мозгу узел, ведающий фантазией, самостоятельной мыслью, волей. Там только одно живое лицо – «благодетель». Он может сказать, как звездочет в «Золотом Петушке»: «Только я лишь да царица были здесь живые лица, остальные – сон, мечта, звук пустой и суета…»

Вот в этом «Едином государстве» с унифицированными людьми в «юнифах» видит Замятин заключительный этап развития «казарменного социализма» ленинско-сталинской марки.

Но пока еще процесс не завершен. Унификация людей не закончена. «Единое государство» может быть и единое, но не единственное. Мы чаще всего склонны рассматривать его как самостоятельный и самодовлеющий уникум, вне взаимодействия с внешним миром. Однако, если «благодетель» вырос и развился в известной среде, как в питательном бульоне, и остался не повешенным в течении пяти лет, то сама среда становится угрозой внешнему миру (тому есть много примеров, начиная с Муссолини и Гитлера). Тогда процесс развития этого уникума становится сложной функцией нескольких независимых переменных.

3. Мы были слепыми.

То, что могут видеть единицы, опередившие своих современников, того не может видеть масса. Несомненно[,] 180 миллионов жителей Сов<етского> Союза в период 1925–1930 год[ов] не могли видеть конечной станции, к которой вез их поезд с поездной бригадой партии большевиков. Что они видели?

Не хочу делать широких обобщений. Буду говорить поэтому только о «технической интеллигенции», среди которой я находился. Годы НЭП-а, постепенное восстановление разрушений гражданской войны, введение твердой валюты, относительные льготы частной предприимчивости, все это внушало надежды, что, после нескольких лет произвола, страна придет к формам правового государства. «Право» будет не то, что было до революции, но все же будет какая[-]то «законность», а не беспрекословное исполнение воли диктатора. Следовательно[,] надо работать для приведения в порядок «общего дома». В этот период начинают работать не за страх, а за совесть. Одни восстанавливают разрушенные сахарные заводы, другие собирают фермы мостов, третьи подымают затопленные пароходы. После работы обучают новую будущую «техническую интеллигенцию» из рабочих[,] хлынувших в институты. Однако, период надежд был кратковременным.

Начинаются процессы «специалистов вредителей», плановая пролетаризация самостоятельных мастеров-ремесленников и, наконец, массовое ограбление крестьян, приводящее их к голодной смерти. В 1931-32 годах шепотом спрашивали друг друга: «куда идем, куда заворачиваем?» (шли и заворачивали в утопию Замятина). В 1933 году становится уже ясно, что телегой, в которой мы едем, правит сумасшедший возница. Появляется мысль, что мы не восстанавливаем страну, а строим трамплин для прыжка на Европу.

4. Далеко ли до Утопии?

Если мы хотим установить, что общего в устройстве двух станков, то не следует обращать внимание на то, что один покрашен серой краской, а другой – белой, ни на размеры их, ни на то, что у одного шестерни стальные, а у другого – из чугуна или из пластмассы. Нам надо отвлечься от внешнего впечатления, а сравнивать их скелеты, то, что называется «кинематической схемой станка». Если мы хотим сравнить современный Сов<естский> Союз с «Единым государством» Замятина, то не следует обращать внимание на внешние признаки: одежду, пищу, способы передвижения, матерьял жилищ. Вы найдете общие и различные черты в самом основном. В обоих личность подавлена и бесправна. В обоих есть неограниченный носитель законодательной и исполнительной власти. И в натуре[,] и в утопии жизнь человека-клетки в руках «хранителей», печать и радио-передачи стандартны и зависят от «благодетеля». Разница заключается в том, что мозги, хотя и подвергаются обработке, но еще не унифицированы медицинскими средствами, стены домов еще не из стекла (как у Замятина) и в комнатах нет экранов для наблюдения за поведением человека-клетки (как у Орвелла).

Есть еще разница: семья в Сов<етском> государстве не уничтожена. Можно полагать, однако, что она является одним из атрибутов, которые оставлены как полезные «на данном этапе», т.е. как семинарии для священников (со специальным отбором) или как культ Александра Невского, Кутузова и Петра I. С окостенением форм государственной эксплуатации человека, перед хозяином-благодетелем встанет чисто хозяйственный вопрос о регулировании деторождения, об улучшении породы (об евгенике), о регламентации сексуальных отношений.

Итак[,] мы видим, что утопия еще не достигнута. Как же далеко до нее? Думается, что 75 проц<ентов> пути уже пройдено. Когда была построена газолиновая тележка Форда, то вопрос об автомобильном транспорте был уже решен на 80 проц<ентов>. Дальше речь шла не о принципе, а об отельных улучшениях, о повышении мощности мотора, обтекаемости корпуса, усовершенствовании коробки скоростей и о серийном производстве автомобилей. Точно так же первая лампочка Эдисона, горевшая 24 часа, уже на 75 проц<ентов> обеспечила торжество электрического освещения. Самолет братьев Райт решил проблему аппарата тяжелее воздуха. Путь от Леонардо да-Винчи до братьев Райт был в десять раз длиннее, чем от самолета братьев Райт до современной летающей крепости.

Точно также в Сов<естком> Союзе решены все проблемы, обеспечивающие осуществление утопии Замятина. От постановки микрофонов в посольствах не так далеко до микрофона в комнате каждого советского подданного. Вопрос заключается только в массовом производстве микрофонов в следующую пятилетку. Какой[-]нибудь конструктор получит орден, сделав микрофон в наперсток, а стахановец – за перевыполнение норм по изготовлению микрофонов на 500 проц<ентов>. Дипломат, найдя микрофон у себя под столом, может его уничтожить. У советского подданного рука на микрофон не подымется. Точно также, лишение подсудимого воли медицинскими средствами уже разрешено. Это доказано на многих процессах, как в Сов<етском> Союзе[,] так и в других странах-спутниках. Остается только наладить производство этих средств в больших масштабах и впрыскивать их всем гражданам раз в месяц или раз в полгода, в зависимости от срока действия. Что же еще остается? Заменить фамилии номерами? Но это можно сделать простым приказом при очередном обмене паспортов. Для НКВД это будет большим облегчением. Дела всех граждан серии В, от 1 до 100.000 будут разложены по полкам в образцовом порядке.

5. Поезд идет к станции назначения.

Часто в печати подымается вопрос: да знают ли «новые эмигранты»[,] что теперь в Сов<етском> Союзе? Все[-]таки они уже лет десять как оттуда. Там многое с тех пор изменилось.

Представьте себе, что вы ехали в поезде от Киева в Одессу. Это и есть станция назначения, в которой всех пассажиров поезда сдадут в сумасшедший дом, описанный Замятиными. Вам удалось соскочить с поезда в Казатине или Жмеринке. Поезд сейчас уже проходит Бирзулу или Раздельную. Вы, конечно, не знаете, что происходит в поезде. Может быть пассажирам жесткого вагона выдали по одеялу, может быть они, евшие до Казатина только хлеб, едят сейчас хлеб с колбасой. Может быть главный кондуктор поссорился с кондуктором, а проводник одного из вагонов сбежал с поезда (и объявил себя невозвращенцем). Но все это не так уж важно, раз поезд приближается к станции назначения. Нет признаков того, чтобы пассажиры захватили паровоз или чтобы поездная бригада сама перевела стрелку на Цветково и Знаменку.

Поезд может и не достичь станции назначения, если на пути поезда будут разобраны шпалы или взорван мост.

Пока что, поезд идет прямо к станции «Утопия».

"