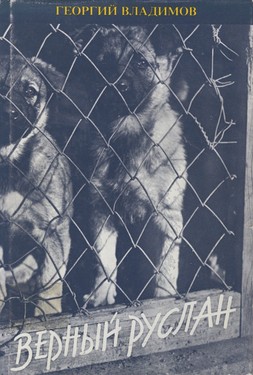

Современная русская проза не щедра на шедевры. Тем стремительнее хочется откликнуться на творческие в ней события. Событием кажется мне напечатанная в журнале «Грани» № 96 повесть Г. Владимира «Верный Руслан», которая, слышно, выйдет вскоре отдельной книгой.

Советский писатель Георгий Николаевич Вадимов, человек еще молодой, едва за сорок, лет пятнадцать тому назад опубликовал повесть «Большая руда». Как почти все производственные повести, она ничем не зацепилась у меня в памяти; больше запомнился его роман «Три минуты молчания», из рыболовно-флотского быта, помещенный в «Новом мире» за 1969 год (книжки 7, 8, 9): несмотря на ни с чем не сообразную нагрузку текста диалогами, осложненные сленгом, и обычную в системе запретительного реализма духовную плоскость персонажей, – ощутима была в нем та творческая живость, которая, видимо, и обеспечила автору позднейший прорыв в подлинное.

Содержание повести «Верный Руслан», написанной в 1963–5 годы и расходившейся в самиздате, добралось до Запада уже несколько лет назад, скомканное почти в анекдот о том, как лагерные конвойные овчарки, оказавшиеся после частичного упразднения лагерей без дела, приняли за зэков праздничную молодежную колонну строителей и принялись охранять и покусывать нарушающих строй.

Но то, что в действительности, по глубине и силе воплощения, представляет собой вещь Владимова, превзошло всякие ожидания, и, повторяю, мысленно я отношу ее к самым золотым страницам послесталинской литературы.

Руслан, герой повести, – овчарка; образ этот пишет Владимов в той традиционной манере очеловечивания тварей, которая представлена в нашей литературе Львом Толстым («Холстомер») и Чеховым («Каштанка»), но в таком глубинном и трагическом ракурсе, для какого у классиков не было еще событийных данных.

В историю Руслана и в основной знаменательный конфликт повести: пес и хозяин – автор вводит нас сразу: охранник, швырнув в русланову кормушку окурок ([«]Такого ни разу не случалось, но Руслан не подал виду, что его удивило или обидело, а поднял взгляд к хозяину и махнул хвостом – в знак благодарности за кормежку и что готов отслужить ее тотчас»), ведет своего ставшего безработным напарника за лагерь – пристрелить за необходимостью. И, стягивая автомат с плеча, цинично спрашивает: «Может подале? Или тут нравится, к дому поближе?»...

Руслана бьет дрожь. Он понял, что к нему пришло то страшное, чего разум собаки не в силах постичь никак, но знал всю бесполезность мольбы и жалоб. «Все, чего хотели эти любимейшие в мире плошки, всегда делалось, сколько не скули и хоть сапоги ему вылизывай, смазанные вонючим, едки гуталином. Руслан когда-то пробовал это делать, но однажды увидел, как это делал человек – человеку это не помогло».

«Любимейшие плошки», налитые мутной голубизной, были неумолимы, и к смертному страху Руслана не примешивалось ничего, кроме покорного ожидания.

Спасает Руслана от гибели случай: охранника и его жертву нагоняет тракторист, презрительно кидающий ему: «Самое тебе… хреновое дело доверили – собак стрелять. Ну, порядочки! За службу верную – выходное пособие девять грамм. А почему ему одному? Ты-то что – не служил?» И взбешенный сержант, вешая на плечо автомат, гонит собаку прочь: «Чтоб я тебя не видел никогда, понял?»

Мотив безграничной верности безжалостным «плошкам», однако, не обрывается; преданность Русланом руководит до конца. Встретив случайно хозяина в местном трактирчике, он становится жертвой зверской издевки: его заставляют проглотить, в доказательство послушания, густо намазанный горчицей кусок хлеба. «Не мучай собаку, конвойный!» «Живоглоты, привыкли там издеваться!» – ропщут окружающие. А – Руслан? Мысль, что хозяин не любит его, впервые озаряет и потрясает его, но мутные плошки воплощают для него Службу, то есть восторг повиновения, бдительность и беспощадность к Врагу: «[“]Фас, Руслан! Фас!…[“] стремительный яростный разбег, обманные прыжки из стороны в сторону – и Враг мечется, не знает, бежать ему или защищаться. И вот последний прыжок, лапами на грудь, валит его навзничь, и ты с ним падаешь вместе, рычишь неистово над искаженным лицом…».

Теперь Враг, то есть запроволочные, оказался на воле, исчезла и сама проволока, пулеметные вышки… Служба кончилась, и безработные псы потерянно носились по мирным улицам «с вываленными из разверстых пастей лиловыми дымящимися языками». Многие из них пошли на сделку с совестью, пристроившись во дворах бывших своих поднадзорных, принимая пищу из чужих рук или раскапывая ее на помойках, но Руслан – нет! Всем страстным своим обожанием Службы он верил, что она вернется, что люди вне лагеря – только «временно освобожденные», что нужно лишь «ждать, не теряя веры, не отчаиваясь, сохраняя силы для новых перемен».

И когда Потертый – в прошлом запроволочный, «суетливый человек с розовой вспотевшей лысиной» – из жалости принимает его к себе в дом, Руслан рассматривает это в кодексе своей веры: бывший житель барака «сам напросился, чтобы его конвоировали», и значит нужно брать на себя задачу его охранять, покуда не вернутся хозяева. «А когда вернуться они и поставят поваленные столбы, и натянут прополку, и зачернеют на вышках ребристые стволы, а над воротами во весь проем запылает в прожекторном свете красное полотнище с белыми таинственными очертаниями, – тогда Потертый пойдет туда, куда захочет Руслан».

Этот иллюзорное Русланово бытие вскоре обогащается новыми данными: лагерь перестраивается, бараки заменены одноэтажными с высокими окнами корпусами. А еще немного спустя «чумазый охрипший паровозик, тендером вперед, закатил в тупик серо-зеленые вагоны» – новую «партию», какой Руслану еще не приходилось встречать – «…странную, горластую, безалаберную, да еще наполовину из женщин, – этих-то зачем только привезли!»

Это была величайшая минута жизни Руслана, «звездная его минута». Служба вернулась! И тут разыгрывается финальный эпизод повести: молодежная колонна строителей бумажно-целлюлозного комбината «шла, горланя, смеясь, перекрикиваясь с посторонними» – и к ней отовсюду стали сбегаться собаки, «все такие похожие друг на друга, черными гладкими спинами и желтыми пушистыми животами». Увы! Не было хозяев, чтобы прочесть идущим в колонне «коротко и вразумительно: “Шаг вправо, шаг в лево… Конвой стреляет без предупреждения[”]». Некому было прочесть такое. Возникает неожиданная и дикая схватка людей и псов, возмущенных недисциплинированностью шагающих, – крики, визг, рычание, глухие удары. Кто-то из псов отваливается и убегает, но неистовее и яростнее всех – Руслан. С размаху падает на его спину тяжелый, окованный по углам баул, и вот он уже не может подняться. «Он служит!» – уважительно говорит солдат, перевязывая укушенную Русланом руку. «Учили его, вот он и служит!»

Обрабатывают Руслана лопатой и вместе с этой лопатой, замазанной собачьей слюной и кровью, сбрасывают полуживого в яму, вырытую бульдозером.

* * *

«Восторг повиновения!» В этой доминанте раскрывает Вадимов внутренний облик своего героя. Повиновение хозяевам колючей проволоки и пулеметных вышек требует, разумеется, от четвероногого стража предельного недоверия и лютейшей злобы. В этом и тренировали Руслана, подсылая «ласковых», которые гладя, втыкали в ухо булавку или давали лакомства, от которых потом выворачивало нутро; уже в конце повести вспоминает Руслан, как именно его отобрали мутные хозяйские плошки из шестерых щенят; это он, единственный из шести, впервые зарычал на встречу коротким рыжеволосым пальцам. «Недоверчивый, падло! – сказал хозяин. – Вот кто будет служить. У, злой какой! Аж обоссалси… А этих – топи!» И Руслан растил в себе «желтого цвета злобу».

Владимов прекрасно распоряжается «авторским временем» – воспоминания и внутренние монологи Руслана пронизывают всю повесть, представляя его читателю в разные периоды жизни и службы. Вот, например, о том, как сделал однажды хозяин «смазь» заключенному «очкарику», и тот долго стоял оглушенный, не поднимая упавших стекляшек, пока сам хозяин не подбросил ему их носком сапога, сказавши: «Подбери глаза!»

Или – о том, как хозяин же застрелил по приговору провинившегося зэка, прижимавшегося лбом к его сапогам, и как всю обратную дорогу Руслан не мог унять дрожи, так что пришлось жестоко отстегать его поводком.

И тем не менее – «разве не единственной наградой было угодить хозяину?» Разве существовало другое блаженство, кроме «блаженства повиновения любимому, счастья от самой малой его похвалы?» И, уже испускающему последний вздох, Руслану почудилось, что Служба снова его позвала. «В этот час, когда ее предавали вернейшие из верных… когда отрекались и отшатывались министры и генералы, судьи и палачи, осведомители платные и бесплатные, и сами знаменосцы швыряли в грязь ее оплеванные знамена, в этот час она искала опоры, взывала хоть к чьей-нибудь неиссякшей верности – и умирающий солдат услышал призыв боевой трубы… Хозяин, протягивая руку, указывал где враг. И Руслан, сорвавшись, помчался туда, земли не касаясь, – могучий, не знающий ни боли, ни страха, ни к кому любви. А следом летело Русланово слово, единственная ему награда – за все его муки и верность: – «Фас, Руслан!…Фас!»

* * *

Читатель повести не без некоторого внутреннего потрясения устанавливает, что Владимову удалось редчайшее в жизни литературы – помощницы партии свершение, – удалось вылепить образ безусловно положительного героя, «образца для подражания», как любят говорить теоретики прикладной словесности. «Безусловно положительного» – потому, что предписанное Службой послушание как раз и составляет для этих теоретиков партийную примерность и ореол героизма. В этом смысле Владимовского героя предвосхищает лишь один Павел Корчагин из пресловутого романа «Как закалялась сталь». Не хочу быть неправильно понятым: душевное мужество Николая Островского, больного несчастного юноши, могло вызывать восхищение. Но в облик литературный, по творческой беспомощности автора, все это перенести не удалось: молодой чекист Павка, едва грамотный и наивный, туповато твердящий зады [sic!] комсомольского букваря, возведен официальной критикой в герои только за слепую партийность послушания. Послушание и героизм соседствуют редко, но такова именно четверолапая героика!

* * *

В заключение – об авторском мастерстве.

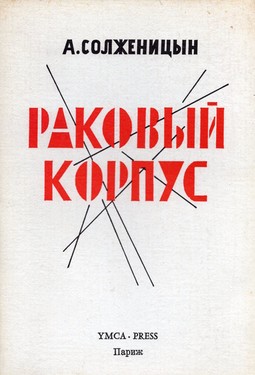

Творческая манера, в которой выписаны Владимовым многочисленные в его повести образы-типы, глубже и «предельней» традиционного реализма. Где-то у Вл. Немировича-Данченко сказано о «реализме, отточенном до символа». Но – нет, символ обычно устремлен в надземное, «неисчерпаем и беспределен», по определению Вячеслава Иванова. Страшные реалии повести «Верный Руслан» ни в какую беспредельность не уходят – они лишь продлены в реальности нашего сознания. Творческий этот метод я называю «знаменательным реализмом»; он намечен в наши дни А. Солженицыным в его «Матренином дворе», «Раковом корпусе» и, конечно же, связан с тайнописным предложением «второго прочтения».

Иными словами: «четвероногость» образной сферы: «звери» автор подсказывает читателю продлить в сферу: «люди»; подсказывает творческим текстом. И разве не очеловеченно (не только в психологическом, но и историко-бытийном плане) прочитываем мы некоторые размышления Руслана, вроде: «Так уж повелось, что служба для собаки всегда кончалась смертью от руки хозяина» (Ягода, Ежов, Берия – сколько их! Л. Р.). Или, по поводу бесчувственных повелевающих лиц: «Эти лица нарочно отбирает для себя Служба или же она сама их такими делает?» Как по-людски звучит тревога Руслана, когда, ожидая восстановления лагеря, он «…спохватывается в испуге: перед Службой, накануне ее возвращения, не может ли он себя кое в чем уличить? С Альмой (сукой. Л. Р.) был ли у него роман? Господи правый, да ничего же у него не было с Альмой…». Мог ли он без приказа?... Многие черты Руслана взяты отнюдь не с песьей палитры – его отношение к подконвойным, например, человечески аналогично: он наблюдал, «как эти двуногие делаю то, что им не нравится, и вовсе не из-под палки, чего ни один зверь не стал бы делать», и втайне, несмотря на уверенность в непогрешимости Службы, «не считал своих овец виноватыми…».

Параллель «звери» – «люди» блестяще по глубине и творческой выразительности представлена в центральном, по-моему, эпизоде повести: лагерный термометр показывает 44 градуса мороза: заключенные, ссылаясь на «закон», отказываются выходить на работу. Главный хозяин лагеря «Тарщ Ктан Ршите Обратицца» приказывает «устроить каток» – залить внутренность барака водой. Ледяная струя бьет в стекла и рамы, по нарам и в живые сгрудившиеся тела. И тут вслед за «бунтом» зэков вспыхивает бунт собак. Первым впивается в извивающуюся за брандспойтом кишку Ингус, любимец собаковеда-инструктора, пес одаренный и нервный, манкирующий обязанности конвоира; впивается и мертвой хваткой рвет и терзает шипящий в прокусах брезент. За ним – все другие собаки. Главный хозяин раскалывает Ингусу череп автоматной очередью; перестрелять всех собак мешает ему самый свирепый пес лагеря Джульбарс, вытренированный в уменьи следить за приближающимся к гашетке пальцем, и Главный не решается нажать на спуск. «Да, всякий зверь понимает, – читаем мы авторский комментарий к эпизоду, – насколько велик человек, и понимает, что величие его простирается далеко и в сторону Добра, и в сторону Зла, но не всюду может сопровождать его зверь, даже готовый умереть за него, – не до любой вершины с ним дойдет, не до любого порога, но где-нибудь остановится и поднимет бунт».

А инструктор-собаковед, потрясенный гибелью своего любимца, сходит с ума: о чем-то заспорив с хозяевами, опускается вдруг на четвереньки и лает. «Я Ингус, поняли? – выкрикивает он свои последние человеческие слова. – Я не собаковед, не кинолог, я больше не человек. Я теперь Ингус! Гав, гав!».

Творческую манеру автора читатель отчетливо ощущает как иносказ; вторым прочтением читался «Раковый корпус» Солженицына; вторым прочитывается и владимовский «корпус собачий»: псы лагерные, сторожевые – Джульбарс, Ингус, Альма, каждый своей особой складки, и «гражданское» песье окружение Руслана во главе с Трезоркой, мелким и робким обывателем царства, в котором «любовь к сущему выражается иной раз с помощью камня или палки, или пинка» и где соблюдение своего достоинства стоит адских трудов… В повести приведена целая вереница четвероногих, которых пригласил Трезорка познакомиться с Русланом:

«Пришел худющий Полкан – с ошпаренным боком и печатью недоумения на морде, с сединой в козлиной бородке, постоянно кивающий, точно все время с кем-то соглашался. Пришел мучительно умный Дружок, с загадочным прищуром, будто знающий какую-то тайну, а на самом деле весьма недалекий и не помнящий родства, в других местах отзывавшийся на Кабыздоха. Пришел элегантный и нервный Бутон, ужасно гордый своими шароварами и таким же вовсю распушенным, всегда вздетым хвостом… А то прибегали совсем уж задрипанные сучонки – какие-то милки, чернухи, ремзочки… – располагались полукругом и смотрели на Руслана с обожанием. В их порочных глазах так откровенно читалось: “Ах, какой красивый! какой большой, длиноногий. Ну, обрати же внимание, военный! Другая бы и покобенилась, а я б так ни секундочки…”».

Как легко продлевается эта собачья портретная галерея в двуногость!

А у читателя от авторского блестящего мастерства, смелого творческого разоблачения четверолапой героики двуногих, порою перехватывает дыхание!

"