Mikhail Koriakov. Chekhov Publishing House

- Mikhail Koriakov

-

Authors

- Paratext

-

Source Type

- Ostanovka v pustyne Preface

- Stikhotvoreniia i poemy Preface

-

Publications

- June 1970

-

Date

Судья Савельева: Где вы работали?

Бродский: На производстве, в геологических экспедициях.

Судья: Как долго вы работали на производстве?

Бродский: Год.

Судья: В каком качестве?

Бродский: Как фрезеровщик.

Судья: А какая вообще ваша профессия?

Бродский: Поэт. Поэт-переводчик.

Судья: А кто установил, что вы поэт? Кто вас зачислил в ряды поэтов?

Бродский: Никто. А кто зачислил меня в ряды людей?

Судья: А вы учились этому?

Бродский: Чему?

Судья: Быть поэтом. Вы не пробовали посещать университет, где дают образование… где учат…

Бродский: Я не думал… Я не думал, что этого можно достичь образованием.

Судья: А чем же?

Бродский: Я думаю, что это… от Бога…

18 февраля 1964 года в районном суде в Ленинграде судили молодого поэта Иосифа Бродского. Его обвиняли в «тунеядстве». В защиту Бродского на суде выступали Е.Г. Эткинд, преподаватель Института имени Герцена, автор замечательной книги «Перевод и поэзия», проф. В. Адмони, автор книги об Ибсене. К. Чуковский и С. Маршак, будучи признанными специалистами по переводу, прислали в суд телеграммы с высокой оценкой переводческой работы Иосифа Бродского. Тем не менее, Бродского сослали как «тунеядца» в Архангельскую область, чтобы возить навоз в местном совхозе.

В 1965 году в Нью-Йорке вышли «Стихотворения и поэмы» Иосифа Бродского. Книга открывалась отличной статьей Георгий Стукова, в которой рассказывалась биография молодого поэта, приводились отрывки из отчета о деле Бродского. «Все, кому дорога русская поэзия, – писал Г. Стуков, – будут надеяться на освобождение талантливого поэта, столь жестоко и несправедливо заклейменного кличкой тунеядца. Но будем вместе с тем надеяться, что, обретя физическую свободу, Бродский сумеет сохранить за собой и в себе и ту тайную творческую свободу, которую воспел Пушкин, а вслед за ним Александр Блок».

Книга Иосиф Бродского была тепло встречена в русском зарубежье. Конечно, некоторые критики порой отмечали погрешности молодого поэта против русского языка. Так, в прошлое воскресенье в нашей газете об этом писал Сергей Рафальский – не только талантливый публицист, которого следует уважать за внутреннюю свободу и независимость мнения; он также и поэт, обладающий острым чувством слова. В своей статье Рафальский привел несколько строчек из стихотворения Бродского, написанного в 1964 году, уже в архангельской ссылке (в этом стихотворении, кстати сказать, упоминается и судья Савельева):

Тут от взглядов косых

горяча, как укол –

сбивается русский язык

бормоча в протокол.

А безвестный Гефест

глядит, как прошил окрест

снежную гладь канвой

вологодской канвой.

Приведя эти строки, Сергей Рафальский резонно заметил, что они написаны «на непонятном диалекте». «Неизвестно как попавший в ему несвойственные снега, – пишет Рафальский, – Гефест как раз общеизвестен, а по канве, вот именно, вышивают, т.е., если угодно, прошивают» (и даже – гладью), а не наоборот.

Будучи поэтом, Сергей Рафальский острее чувствует язык, чем мы, простые читатели, и он с большей требовательностью относится к работе своего собрата-поэта. Мы же, пожалуй, более склонны простить молодому поэту такие погрешности. В надежде, конечно, что теперь, освобожденный, возвращенный в Петербург, Иосиф Бродский «подучится», «подрастет», и будет требовательнее относится к себе.

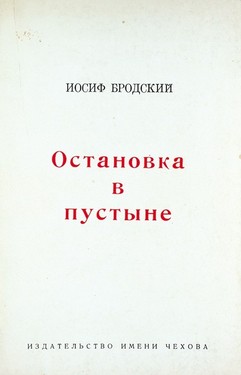

По совершенной случайности, в прошлое же воскресенье, вместе со статьей Сергея Рафальского, попалась мне в руки другая книга Иосифа Бродского, только что вышедшая в Издательстве имени Чехова в Нью-Йорке. «В Издательстве имени Чехова? – может быть, спросит читатель, – Ведь оно давно закрылось!» Не знаю почему, но о возобновлении работы Издательства имени Чехова не сообщалось в зарубежной русской печати. Казалось бы, такое важное дело должно стоять в центре внимания русского зарубежья. Ведь книги, на которых значится высокая марка «Издательства имени Чехова» – имени Чехова! – пойдут, по-видимому, в университетские библиотеки разных стран мира, будут, по-видимому, проникать и в Россию. Если есть еще русская эмиграция, она несет, не может не нести моральную ответственность за работу такого издательства, как Издательство имени Чехова. Между тем, неизвестно, ни кто его возглавляет, ни какие его планы и возможности.

Первою книгой, которую выпустило возобновленное Издательство имени Чехова, оказалась как раз книга Иосифа Бродского «Остановка в пустыне». В нее вошли многие стихотворения и поэмы из книги, вышедшей в 1964 году, но некоторых вещей, имевшихся в той книге, в новой книге нет. Напрасно, однако, мы будем искать, кто именно производил отбор. Никакой ссылки на предыдущую книгу в новой книге нет. Пожалуй, книги эти разнятся, главным образом, предисловиями: в первой, как я уже сказал, была отличная статья Георгия Стукова, во второй – безграмотные заметки какого-то анонима.

«Заметки для памяти» – так называется вступительная статья к книге Иосифа Бродского, выпущенной Издательством имени Чехова. Весьма характерно, что точно так же, как ничего неизвестно о новом «Издательстве имени Чехова», так неизвестно и имя автора вступительной статьи – она подписана инициалами «Н.Н.».

Что же «Н. Н.» предлагает нам, читателям, заметить «для памяти»? Его «Заметки» начинаются таким утверждением:

«Бродский возводит современную русскую поэзию в сан мировой поэзии. Не завоевывает ей место среди других поэзий (хотя делает и это тоже), но сообщает ей качества, необходимые для достижения уровня мировой. Это лишь определение того, чего он достигает; это – занятие, настолько высокое и настолько трудное, что при соответствующем подходе к нему может считаться достоинством».

Уже эти первые строки «Заметок» настораживают читателя. На каком языке пишет аноним? Во всяком случае, не на русском! Дальше читатель найдет, например, такие перлы: «Поэзия Бродского – это поэзия знания в той степени цельности, которой не пристало ни раздробляться в мелкие части, ни представляться частью чего-то большего». «Н.Н.», по-видимому, и не знает, что «раздробляться в части» никак нельзя, – так говорят только на «непонятном диалекте». «Н.Н.» дальше сообщает, что Бродский «сначала у себя на Пестеля, а затем и в комнатушке на Воинова читал Библию»… – правду сказать, довольно-таки развязное обращение с русским языком!

Гораздо хуже, однако, – хуже потому, что опаснее и вреднее, – утверждение «Н.Н.» о том, что «Бродский возводит современную русскую поэзию в сан мировой поэзии». Прежде всего, что считать «современной» поэзией? В свою, очень даже неплохую, антологию «современной русской поэзии» Владимир Марков включил более или менее всех выдающихся поэтов двадцатого века от Константина Бальмонта до Риммы Казаковой. Если так, если к «современной русской поэзии» относятся Блок, Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Пастернак, то можно ли утверждать, что не они, а только «Бродский возводит современную русскую поэзию в сан мировой поэзии»? Но, может быть, аноним из Издательства имени Чехова не причисляет к «современной» поэзии не только Ахматову и Пастернака, а и Николая Заболоцкого, и Леонида Мартынова? В самом деле, что такое «современный»? В семнадцатитомном «Словаре современного русского языка» говорится, что «современный» – это, во-первых, «относящийся к настоящему времени, к настоящей эпохе»; во-вторых, «стоящий на уровне своего века, отвечающий требованиям своего времени»; в-третьих, «важный для настоящего момента, актуальный, злободневный». На мой взгляд, Ахматова, Пастернак, Мартынов, Заболоцкий, все они подходят под это определение. Николай Заболоцкий, как известно, побывал в краях еще более отдаленных, чем Архангельская область, и, достаточно хорошо зная русский язык, чтобы не вышивать «канвой», он написал стихотворение «Где-то в поле возле Магадана», при чтении которого у читателя действительно замирает сердце.

Весьма возможно, что «Н.Н.» ограничивает «современную русскую поэзию» только последним десятилетием, послесталинским периодом. В таком случае, он должен бы сказать «сегодняшнюю» вместо «современную»… – или он не понимает разницы между этими понятиями? Вряд ли кто-то, даже Бродский, в состоянии возводить сегодняшнюю русскую поэзию «в сан мировой поэзии». Потому что значение «сегодняшней» поэзии никому не ясно. Достаточно вспомнить такой пример: в 1870 г. Тургенев писал – «Я убежден, что любители русской словесности будут еще перечитывать лучшие стихотворения Полонского, когда самое имя Некрасова покроется забвением» и приблизительно тогда же Чернышевский писал – «Я убежден: слава Некрасова будет бессмертна».

«Н.Н.» дальше выводит Иосифа Бродского за пределы и «сегодняшней», и «современной» русской поэзии. «Бродский, – пишет этот аноним, – создает гармонию, до сих пор в русской поэзии не существовавшую и – при предположениях о возникновении чего либо подобного – казавшуюся в русской поэзии невозможной». Как видим, тут речь идет уже не о «сегодняшней» (как сейчас принято говорить, «русской советской») поэзии, а вообще о русской поэзии. Как будто «у себя на Пестеля» Бродский создал то, чего не мог создать Пушкин!

Надо ли приводить, что «Н.Н.» пишет о Пушкине, о Державине? Вот, например, такие строки: «Пушкин со своей образцовой биографией преследуемого не был, тем не менее, мальчиком, лезущим на рожон».

Какое запанибратство! Нет, должен признаться, что мне настолько противно читать «Заметки» анонима из Издательства имени Чехова, что я не стану больше приводить цитат. Такого надругательства над русской поэзией – и над именем Чехова – мы еще не видывали.

"