- Mikhail Koriakov

-

Authors

- Review

-

Source Type

- Spusk pod vodu Review

- Requiem Review

-

Publications

- April 1972

-

Date

– Вы еще не читали «Спуска под воду»?

– Нет. А про что там: про работу водолазов?

– И не читайте: скучища.

– Неправда, непременно прочитайте! В этой книге что-то есть. Хотите, принесу? Там никаких водолазов.

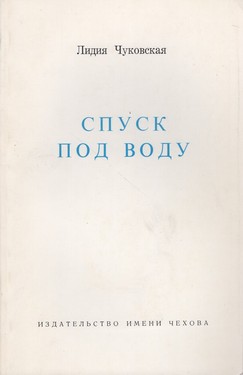

Нет, в повести Лидии Чуковской «Спуск под воду», только что выпущенной издательством имени Чехова в Нью-Йорке, нет «никаких водолазов». Если «Спуск под воду» не «про работу водолазов», то «про что» эта книга? Трудно сказать «про что», – книга эта настолько поэтична, насколько искусно «построена» при всей ее непосредственности и простоте, что кажется, будто она, как стих, состоит «не столько из слов, мыслей, размеров и образов, а из погоды, нервности, из тишины, из разлуки… Не только из черных строчек, но и из пробелов между строчками». Пожалуй, на вопрос «А про что там?» – правильнее всего будет ответить: про родину нашу, Россию.

Начинается повесть с того, что два человека – переводчица Нина Сергеевна, еще молодая, но рано поблекшая женщина в старой шубе с облезлыми рукавами, с незавитыми волосами и некрашеной сединой и ее случайный спутник, писатель Николай Александрович Билибин, человек в тяжелой шубе и с низким, красивым актерским голосом – приезжают в подмосковный писательский санаторий. Им дали, как говорится, «творческую командировку»: у нее – «трудоемкий перевод», у него – роман, посвященный сибирским угольным шахтам, технически-прогрессивным способам разработки породы, в этом романе ему велели «расширить парторга».

Подмосковье…Что может быть краше, роднее для русского человека? Сужу по себе: вырос я в таежной сибирской деревне, жил на Черноморском побережье, в станицах Терека и Кубани, в Тбилиси, но нигде встреча с природой не вызывала во мне таких переживаний, как, например, в Ясной Поляне. «Тут снег лежит богатый, плотный, как в овраге под моим окном, – рассказывает Нина Сергеевна, от лица которой Лидия Чуковская ведет повествование. – И из глубокого снега тянутся к облакам березы». У некоторых читателей вошло в привычку пропускать страницы «про природу», но я убежден, что они не смогут этого сделать при чтении повести Лидии Чуковской, – настолько эти страницы прекрасно написаны, настолько вотканы они во всю ткань повести, что кажется, будто это и есть повесть «про природу». Да и то сказать, ведь русский человек – более природный человек, чем западный, и если подмосковный пейзаж занимает так много места в краткой повести, то это отчасти и делает ее повестью «про родину нашу, Россию».

Только отчасти, конечно… Потому что в «сверкающей белизне», на снежной тропе, у Нины Сергеевны происходят встречи, «одна горше другой». Вот бежит, средь снегов, быстро семеня ногами, девочка лет шести-семи. В «сверкающей белизне» резко выступает ее образ: «Все на девчонке не в пору, с чужого плеча, с чужой ноги: большие валенки, большой не по росту, засаленный, с оборванными пуговицами ватник, большой черный платок, повязанный крест на крест». Девчонку зовут – «Лелька». Ее отец пропал «без вести» на войне, мать работает на картонажной фабрике, а старшая сестра – уборщицей в писательском санатории. Нина Сергеевна спросила эту уборщицу, не собирается ли она в Москву – поступила бы там учиться, дали бы ей общежитие.

– Дадут тебе!! – ответила девушка. – Дадут да не нам. Тут немцы полтора года стояли. Мы из оккупированной местности. Нам в городе прописки нету… Дадут тебе общежитие, как же!

Дело происходит в феврале 1949 года, и Нина Сергеевна быстро соображает, что девушке при немцах было восемь лет. «Какое же может это иметь значение?» – говорит она. Уборщица «не удостоила меня ответом». «А ты что, с неба свалилась?» – выражала ее спина. «Старая дура. Расселись тут, пишут! А чего пишут и сами не знают».

Конечно, Лелькина сестра не знала и не могла знать, что писала Нина Сергеевна. Этого никто не знал! Каждый день она переводила определенное количество страниц, но кроме этого еще… «спускалась под воду», так, что «непроницаемая толща воды, охраняющая душу от вторжения», смыкалась над ее головой, становилась между ней и миром, и там, в этой глубокой тайне, писала.

Что же она писала? Вы помните, Анна Ахматова в предисловии к «Реквиему» рассказывает, как она стояла в тюремной очереди в Ленинграде, и одна женщина[,] «опознав» ее[,] спросила: «А это вы можете описать?» Вот именно «про это» и пишет, «спускаясь под воду», Нина Сергеевна в повести Лидии Чуковской. У нее тоже в свое время «увели» ночью мужа и она часто видит во сне его смерть – какую-то тяжелую черную воду, источающую холод, какие-то люди, допрашивающие ее Алешу, «палками подталкивают его к воде», он вот-вот сорвется. На вопрос «А это вы можете описать?» Анна Ахматова ответила: «Могу». Так же могла ответить и Лидия Чуковская, – рассказ о тюремной очереди входит в ее повесть, как вставная новелла.

Повесть «Спуск под воду» – коротенькая. Но она многопланна, объемна, как сама жизнь. Писатель Николай Билибин, которому велено «доработать, расширить парторга» в его романе, во время прогулки с Ниной Сергеевной в «сверкающей белизне» открывается ей, что он был во время войны выпущен из лагеря, воевал на фронте, кончил войну в чине майора. Таким образом, у них устанавливается некая тайная связь – разговоры о лагере, о судьбе ее мужа. Ей кажется, что она, наконец-то, нашла человека, который, как и она, «спускается под воду» и пишет такое, чего никому показать нельзя. Увы, увы… Потом она прочитала роман Билибина. Когда Билибин описывал работу в лесу, в шахте, он писал со знанием дела, хотя это знание и было получено им в лагере. Но тема романа была отнюдь не лагерная, а производственная – парторг «перевоспитывал» провинившегося рабочего, который признавался, что «не туда свернул маненечко». При чтении рукописи романа Нина Сергеевна испытывала чувство стыда, и когда Билибин пришел, сказала: «Вы – трус. Нет, хуже: вы лжесвидетель. Вы лжец. Это все что я могу сказать вам о вашей литературе».

Все это, однако, не так-то просто… Не проходит много времени, как Нину Сергеевну начинает мучить совесть, и она уже порывается сказать Билибину: «Простите меня! Я не имела права судить вас, я, на которую никогда не кидались собаки, я, которая никогда не видела деревянной бирки на ноге мертвеца… Простите меня! Вы не желаете обратно: туда, на лесоповалы, в шахты. Ваша повесть – ваш бессильный щит, ваша ненадежная ограда… Я не имела права требовать от вас правды, я-то здоровая – и то молчу. Меня по ночам не избивали в кабинете следователя. А когда вас били – я молчала. Какое же право я имею судить вас теперь? Простите мне мою окаянную жестокость, простите меня!» Потом она еще раз видит этого писателя в подмосковном лесу. «Мне жалко было его, – и себя было жалко, и всех. “Родина моя, Россия”, подумала я чьей-то чужой строкой».

Родина моя, Россия… Испоганена, загажена ее «сверкающая белизна»! В контрасте с подмосковной природой, окружающий писательский санаторий, несется поток грязи: кричит радио о «космополитах», пестрят газеты призывами к «бдительности». Вокруг санатория много могильных холмиков, – тут шли бои с немцами. «А где Алешина могила?» Вся Россия покрыта безвестными могилами. Возвращаясь из санатория в Москву, Нина Сергеевна прислушивается к разговорам в вагоне и все повторяет: «Родина моя, Россия».

Не про водолазов эта повесть, а про родину нашу, Россию. В этой книге – большая, неизбывная боль за Россию, и потому, несмотря на все, что в ней написано, это светлая и очищающая душу книга. В поезде, прислушиваясь к разговорам, Нина Сергеевна разглядывает людей и думает: «Что они видят, каждый в своей тьме, перед сном, смыкая веки? Если бы я могла вместе с ними спуститься под воду и увидеть то, что видят они. Вот это был бы настоящий спуск». Россия – большой океан, и мне почему то думается, что сколько бы мусора, грязи и гнили ни плавало на поверхности, есть все же какое-то таинственное свечение в глубине.

Мих[аил] Коряков

Нельзя не пожалеть, что этой прекрасной книге предпослана безвкусная заметка от издательства имени Чехова. Начинается она так: «Лидия Чуковская, родившаяся в 1907 году, – дочь Корнея Чуковского, известного литературного критика, публициста и детского писателя». Не безвкусны ли эти добавления к имени Корнея Чуковского? Не для парагвайцев же каких-нибудь выпущена эта книга!

Заканчивается заметка так: «Действие предлагаемой вниманию читателя повести «Спуск под воду» происходит в конце сороковых годов, во время возобновившегося после войны преследования интеллигенции». Но книга, написанная в виде дневника, начинается именно датой: …11.49 г. Что же, читатель – дурак, который сам не поймет, когда происходит действие повести? И к чему накладывать штемпель на книгу, давать ей антибольшевицкий «имприматур», подчеркивать, что в этой книге, дескать, речь идет о «возобновившемся после войны преследовании интеллигенции»?

К книге Лидии Чуковской в особенности не подходят эти штампы, эта безвкусица.

"