- Nataila Tarasova

-

Authors

- Review

-

Source Type

- Requiem Review

- Izbrannye stikhotvoreniia Review

-

Publications

- 1964

-

Date

Одиннадцатого июня 1964 года Анне Ахматовой исполнилось семьдесят пять лет.

Со смертью Пастернака она заняла место первого поэта России. Последний представитель Серебряного века, Ахматова его активный участник и творец. Ещё до революции она оказалась в одном ряду с крупнейшими поэтами ХХ столетия. С 1912 по 1932 год вышло шесть сборников её стихотворений. Ахматовская поэзия, обладающая необычайной женственностью и насыщенная любовной лирикой, уже с первых шагов несёт в себе грандиозную тему человеческой «неукротимой совести».

И только совесть с каждым днём страшней

Беснуется: великой хочет дани.

(1916)

Но если взаимоотношения с ней в первые годы творчества ограничивались интимным миром женской души, то уже с 1914 года поле это расширяется: вихрь Первой Мировой войны сносит «как груз отныне лишний» «тени песен и страстей», «а памяти поэта Всевышний приказывает «стать страшной книгой грозовых вестей» («Памяти 19 июля 1914»).

Любовь к России, к своему народу входит в поэзию Ахматовой одновременно с осознанием данного ей свыше пророческого дара. Уже в памятный 1917 год русской революции в ее творчестве ощущается тот особый вид гражданской поэзии, который за все последующие десятилетия сделает ее гражданином вечной России.

Из всей плеяды поэтов Серебряного века, не принявших большевистской революции, лишь двое – Ахматова и Волошин – избрали одну и ту же участь: остаться в России и разделить с народом весь надвигающийся ужас, муки и позор. Соблазн эмиграции, которая в ту пору была символом безопасности, свободы и непричастности к преступлениям, был ими преодолён. В 1917 году Ахматовой было написано знаменитое её стихотворение «Мне голос был, он звал утешно...»[.] «Равнодушно и спокойно» замкнув слух, Ахматова осталась в своём краю «глухом и грешном» и приготовилась принять на себя все удары судьбы. Ею тогда же овладело ощущение истинности избранного пути – «И знаем, что в оценке поздней [/] Оправдан будет каждый час» (1922). Может быть, потому, что этот путь был благословен Евангелием.

Вот какова была жизненная «программа» Ахматовой в те годы:

Земной отрадой сердца не томи,

Не пристращайся ни к жене, ни к дому,

У своего ребёнка хлеб возьми,

Чтобы отдать его чужому.

И будь слугой смиреннейшим того,

Кто был твоим кромешным супостатом,

И назови лесного зверя братом,

И не проси у Бога ничего.

(1922)

Это стихотворение является ключом к другому – «Всё расхищено, предано, продано...», в конце которого Ахматова спрашивает себя с удивлением: «Отчего же нам стало светло?» К ее душе вплотную придвинулось нечто «чудесное..., никому неизвестное, [/] Но от века желанное нам». Голод, холод, смерть – близких и ожидаемая своя – принесли с собой освобождение от праздной и грешной жизни, зажгли в Ахматовой тот грозный и желанный свет подлинного христианства, которое единственное в состоянии дать последний ответ взыскующей человеческой совести.

Требующая у поэтессы великую дань совесть – получила сполна! Ахматова не только пережила гибель самых близкий ей людей, не только пострадала как жена и мать, но приняла на себя всю тяжесть вынужденного молчания, всю муку гонимого в собственной стране поэта.

Вот некоторые факты из ее биографии:

В 1921 году по обвинению в антисоветской деятельности был расстрелян первый муж Ахматовой и отец единственного ее сына – большой российский поэт Николай Гумилёв. После его казни, с 1922 по 1940, то есть в продолжение восемнадцати лет, Ахматова не смеет выпустить ни одного сборника своих стихов.

В «ежовщину» (1937-40 гг.) Ахматову постигает новое горе – неоднократные аресты, допросы и тюремные заключения сына, которые безвозвратно сломили его, подававшего как поэт большие надежды.

Во время Второй Мировой войны Ахматова первую страшную зиму проводит в осажденном Ленинграде.

В эти два страшных для неё лично и для всей России периода с новой силой проявилась в Ахматовой любовь к своему народу, ощущение слитности с ним:

Была тогда с моим народом,

Где мой народ, к несчастью, был

говорит она о «ежовщине».

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово, –

говорит она в годы иноземного нашествия и великой опасности для России утерять свой духовно-национальный облик.

Ее подлинный патриотизм, не зависящий от властей и режимов, а продиктованный любовью к вечным ценностям России, в те тяжкие годы Второй мировой войны «пришелся ко двору» так же, как и имена старых русских полководцев, как православная церковь. Но не за горой ждало Ахматову новое испытание: с победой Сталина над врагом пришла «ждановщина», новая травля, унижение; «взбесившуюся барыньку», «низкопоклонничающую» перед «буржуазной культурой Запада», поэзия которой вдруг снова оказалась «чуждой советскому народу», с позором изгоняют из Союза советских писателей. Возможность издаваться снова у Ахматовой отнимается. Лишь спустя двенадцать лет сможет выйти следующий сборник ее стихотворений. Поистине пророчество 1922 г. сбылось:

А здесь, в глухом чаду пожара

Остаток юности губя,

Мы ни единого удара

Не отклонили от себя.

Но в мире нет людей бесслезней,

Надменнее и проще нас.

Чем же кончился ее спор с теми, кто покинул в годы революции Россию? Какой итог подводит Ахматова, спустя сорок лет, своей жизненной дороге, сознательно ею избранной? Никакая дань судьбе и совести, никакие гонения, ни потери, ни почти тридцатилетний запрет печататься не убили в ней любви к своей земле, к тому «ни в чем не замешанному праху», в который ложатся русские люди, чтобы стать этой родной землей. («Родная земля», Новый мир, 1/63).

Ее любовь к своему народу, как и к земле, уходит корнями в глубины сознания, где таится высокая уверенность в том, что ее «измученным ртом» «кричит стомильонный народ». Круг замкнулся: каждый час ее жизни уже оказался оправданным перед Россией, перед историей. Ни в чем не уступив тем, кого с самого начала душа не приняла, ни в чем не изменив себе, оставшись наперекор почти поголовному рабству свободной, стоит Ахматова ныне, возвышаясь над сегодняшней Россией ее живой совестью. И не случайно в «Литературной газете» (от 25 июня с. г.), единственной из других газет отметившей ее семидесятипятилетний юбилей, поместила она стихотворение, начинающееся строками:

Не мудрено, что не веселым звоном

Звучит порой мой непокорный стих...

Каково отношение Ахматовой к нынешним властям – сомневаться не приходится: исчерпывающим ответом служит ее бескомпромиссная жизнь, ее освещенное совестью и верой творчество.

А вот как относятся власти к Ахматовой – стоит задуматься. Удивительный факт, что в СССР чествуют ее юбилей! Правда, это чествование поражает своей недружностью, случайностью, неуверенностью. Из десяти «толстых» столичных журналов семидесятипятилетие ее отметил лишь один «Новый мир» небольшой статьей А. Синявского «Раскованный голос» (6/64). «Москва» за месяц до этого поместила статью К. Чуковского «Читая Ахматову», в которой о юбилее ни слова (5/64). И «Звезда» (5/64) опубликовала статью А. Урбана («Заметки о незамеченном»), в которой в связи с наступающим юбилеем, после прочих поэтов, упоминается Ахматова. Лишь один А. Урбан дает разгадку таинственному решению отметить в СССР семидесятипятилетие такого «несозвучного» соцреализму и коммунизму поэта, как Анна Ахматова:

«За рубежом очень интересуются поэзией Анны Ахматовой. Появляются переводы ее стихов, пишутся статьи, книги, защищаются диссертации. Но при всем том принимаются во внимание лишь те произведения Ахматовой, которые помечены 1909-1920 годами. Иноземным ценителям и журналистам важно не то, что Анна Ахматова жива и наиболее совершенные произведения написала поздней, а именно в 30-40-50-60-е годы. Им важно доказать, что оставшаяся в России Анна Ахматова замолкла, иссякла, исписалась. Был поэт – и нет поэта. Такова была уготованная Ахматовой схема. Такую судьбу ей придумали и навязали».

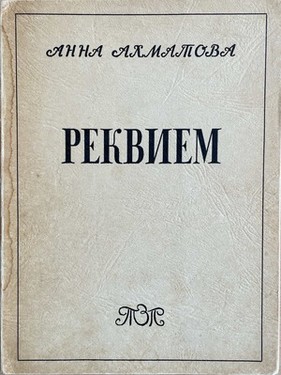

Разбить эту ложь не представляет труда: на одном лишь русском языке вышли в течение последних лет поэтическая антология В. Маркова «Приглушенные голоса» (среди других – стихи Ахматовой за период 1917-46 [гг.]), «Избранные стихотворения» (254 стр.), куда вошли частично ранние сборники и полностью «Ива» (1922-40) и «Стихотворения периода Второй мировой войны» (Изд-во им Чехова, Нью-Йорк, 1952 г.). В альманахе «Воздушные пути» №№ 1, 2, за 1960 и 61 гг. (Нью-Йорк) целиком опубликованы два варианта последнего большого произведения Ахматовой «Поэма без героя», ходившего по рукам в России и напечатанного там три года спустя после «Воздушных путей». Наконец, Изд-во зарубежных писателей в Мюнхене выпустило тоже передающийся и переписывающийся тайком в СССР цикл стихов под общим названием «Реквием», до сих пор (1963) еще не опубликованный в советской печати.

Несомненно, что главная причина чествования юбилея Ахматовой – интерес к ней в свободном мире. Игнорировать ее дальше при сегодняшней ситуации в СССР становится невозможным.

Легко проследить по опубликованным статьям те основные вехи, по которым должно происходить «освоение» Ахматовой советской критикой. По указаниям свыше ее следует признать, но обязательно изобразив гражданским поэтом, в котором гражданские нотки появились лишь начиная с тридцатых годов (А. Синявский). Затем следует отделить «несозвучное» в ее поэзии от более или менее приемлемого, подав его как некий застарелый спор с тенями прошлого, непонятный нашему советскому писателю (А. Урбан). Еще лучше, если какой-нибудь автор будет в состоянии эту несозвучную часть «осмыслить» в плане соцреализма (см. статью К. Чуковского, в которой он старается подать Ахматову как «мастера исторической живописи», а «Поэму без героя», оцениваемую свободной критикой как венец ее творчества и посвященную темам Страшного Суда Совести, Возмездия и Искупления, как «историческое произведение», описывающее «русские семидесятые годы – это стихийное вторжение капитализма в полуфеодальную Русь, это бешеный разгул спекуляций, биржевой ажиотаж, миллионные барыши банковских и железнодорожных магнатов, их дикие кабацкие оргии».

Особый акцент следует делать на враждебности Ахматовой к эмиграции, но ни словом не упоминать при этом об ее отношении к большевистской революции и неприятии коммунизма. «В общем и целом» – изображать Ахматову в роли советской поэтессы, главное в творчестве которой «принадлежит нашему времени» (А. Урбaн). Всю эту трагикомическую ситуацию можно было бы определить одним предложением – «Магомет идет к горе», если бы оно не унижало великого пророка магометан. Увы, это не прямой путь человека, честно признавшего свое бессилие заставить другого сдаться, а обходной путь жулика, и окружающих свидетелей неравного поединка.

* * *

Отмечая со своей стороны семидесятипятилетие Анны Ахматовой, наша редакция открывает эту книгу «Граней» полученным ею из России циклом Ахматовских стихов под общим названием «Реквием», скомп[о]нованным автором в 1957 году. «Реквием» посвящен трагедии российских жен и матерей в эпоху «ежовщины». Простаивая перед тюрьмами в очередях в надежде узнать о судьбе своих близких или передать передачу, женщины узнали, что вместе с ними, в той же ужасной тоске по сыну, стоит большой российский поэт – Анна Ахматова, и попросили когда-нибудь описать их общие муки. Ахматова выполнила свое обещание, адресовав товаркам по общероссийскому несчастью свой «Реквием»:

Для них я широкий покров

Из бедных, у них же подслушанных слов.

О них вспоминаю всегда и везде,

О них не забуду и в новой беде...

При сравнении экземпляров, – изданного а Мюнхене и полученного нами, – обнаружился ряд разночтений, неизбежных при многократном переписывании рукописей любителями поэзии. Не исправляя своего и не оспаривая правильности мюнхенского, мы помещаем «Реквием» точно в том виде, в каком прибыл он в «Грани» из своего далекого путешествия.

Н. Тарасова