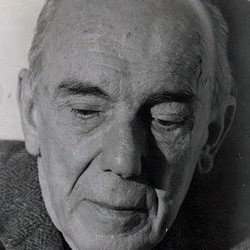

Я думаю, может быть, я один остался, кто может назвать покойную Евгению Семеновну Гинзбург Женей…

Года полтора тому назад она была в Париже и, по словам знакомых, хотела встретиться со мной. Я послал ей письмо через друзей, но она его уже не успела получить, уехав в Москву и там, кажется, через полгода умерла от рака. А это была бы возможность встретиться с моей молодостью, с единственным человеком из моего далекого прошлого, чудом уцелевшим после десятилетий хождения по мукам, скитания по тюрьмам и лагерям Архипелага, прожившим свою жизнь очень «крутым маршрутом».

Это была бы встреча с человеком из моей родной Казани немногим моложе меня. Она жила в том же городе – тихом, с небольшими домиками, окруженными садами с березами, кленами, барбарисом, крыжовником, черемухой, сиренью; с булыжной мостовой и кирпичными тротуарами, с татарскими старьевщиками, кричавшими «шурум-бурум», с торговками, нараспев пронзительно предлагавшими «луку зеленого, луку», с точильщиками, певшими «Точу ножи-ножницы».

Такого города уже больше нет, как нет Грузинской улицы, от которой поднимался переулок, где находилась косовская гимназия, куда поступала Женюша с косичками, которые заплетала ей мама. Нет улицы, по которой я ходил в училище, нет Дворянского собрания, где бывали концерты и балы, на которые съезжался «весь город». И вот из старой Казани, из Казани двадцатых годов приехал на Запад человек, и какой милый мне человек: моя ученица…

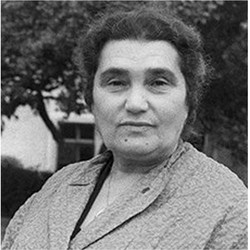

Была возможность услышать голос, который впервые я услышал 60 лет назад в классе школы второй ступени № 4. Женя была одной из 30 учеников класса, в который меня назначили преподавать историю и экономическую географию. После ухода из Казани в 1918 г. значительной части интеллигенции с чехами и белыми в городе была острая нехватка учителей средних школ, и мне, студенту 3-го курса, предложили преподавать. Я сразу же заметил ее голову с черными косичками, лучистые темные глаза и лукавую улыбку.

Что за славный народ были эти ученики и ученицы! У меня с ними сразу установились прекрасные отношения, и я заинтересовал их своими предметами, заменяя недостаточные знания энтузиазмом, любовью к знанию и живым интересом к жизни.

Женя была одной из самых способных, живых, веселых и увлекающихся из них. О коммунизме на моих уроках не было речи, зато мы мечтали создать беспартийный союз молодых экономистов для поездок на заводы и в деревню для ознакомления на практике с жизнью страны в целях оказания ей помощи в трудное время разрухи. Она была моей ученицей года два или три и потом поступила в университет, где я изредка видел ее только издали, в коридорах или на сходках.

Шла гражданская война, в стране царил террор и голод в Поволжье; учителя не получали жалованья по полгода, но молодежь как-то находила время и влюбляться, и веселиться, и, как она потом написала в своей страшной книге «Крутой маршрут» – «была девушка, влюблялась, искала смысл жизни». И нашла его в коммунизме… Я потерял ее из виду. Встречался еще в 1922 г. в Москве с некоторыми моими бывшими учениками, поступившими в московские вузы, и нам приятно было вспомнить Казань и нашу школу…

Прошло больше сорока лет, и каких лет! Далеко в памяти остались годы моей казанской жизни и молодости. Грустно было думать об оставшихся там друзьях, моих учителях и учениках. Сколько горя выпало на их долю, кто из них уцелел, спрашивал я себя?

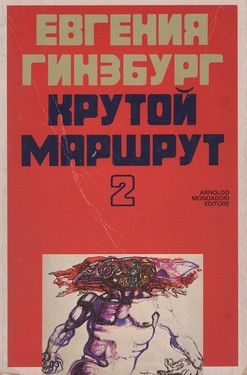

В 1967 г. Мне попалась книга Е.С. Гинзбург «Крутой маршрут», и как только я начал ее читать, я понял, что автор – моя бывшая ученица бывшей Котовской гимназии Женя. Узнал, что она стала коммунисткой, вышла замуж за коммуниста Аксенова, ставшего председателем горкома в Казани и членом бюро Татарского обкома, что в 1937 г. была арестована и прожила 18 ужасных лет в тюрьмах и лагерях.

Читать было страшно – и нельзя было оторваться. Не только потому, что книга была написана талантливым писателем, но и потому, что так хорошо она описала все, что наблюдала и запомнила. В самые ужасные минуты физических и моральных мук она продолжала наблюдать и запоминать. Сколько лиц заключенных и их палачей и тюремщиков Евгения Гинзбург описала четко, ярко!

Мне особенно было важно узнать все, что она написала про Казань и казанцев. Я узнал, например, что местный коммунист, журналист Михаил Корбут, травивший меня в местной газете, был репрессирован; что по-прежнему на Черном озере зимой устраивался каток, как во время моего детства, когда мы, набегавшись в мороз по льду, забегали в теплушку погреться, а по праздникам там играл оркестр. В дачном поселке Услоне на Волге, против Казани, на балконе девушки по-прежнему декламируют Блока. Там я тоже проводил недели в судьбоносном 1920 году после освобождения из тюрьмы, чтобы прийти в себя.

Но что меня больше всего поразило – это то, что в книге, которую Женя не могла издать в СССР (ее напечатали в Италии в издательстве Мондадори), она осталась такой же убежденной коммунисткой, как в дни комсомола. Во вступлении она пишет: «Я написала эти записки как письмо к внуку. Мне казалось, что только примерно в восьмидесятом году, когда моему внуку будет двадцать лет, все это станет настолько старым, чтобы дойти до людей. Как хорошо, что я ошиблась. В нашей партии, в нашей стране снова царит великая ленинская правда. Уже сегодня можно рассказать людям о том, что было и чего больше никогда не будет».

До 1937 г. она «была такой коммунисткой, что если бы ей приказали умереть за партию не один раз, а трижды, она сделала бы это без малейшего колебания». Ни тени сомнений в правильности партийной линии у нее не было еще в 1934 г. – году убийства Кирова.

Прошли годы террора 1918–22 гг., ликвидация буржуазии, духовенства, интеллигенции, эсеров, меньшевиков, кровавого подавления восстания крестьян и рабочих Ижевска, Воткинского завода, ярославское восстание, утопленное в крови, расстрел кронштадтских матросов – красы и гордости революции, истребление 10 миллионов крестьян в коллективизацию… Со всем этим идейная коммунистка Женя была согласна.

Но начался 1937 г., или, как она пишет: «И вот наступил этот девятьсот проклятый год, ставший рубежом для миллионов», когда начали репрессировать коммунистов – только тогда у Жени начинают закрадываться сомнения в правильности партийной линии Сталина, и она начинает испытывать на себе и на «наших» (как она постоянно выделяет коммунистов среди заключенных) всю тяжесть беззакония и издевательств, пыток и унижений. Сталин, по ее мнению, совершил страшное дело, губя «цвет партии». Не цвет русского народа, не миллионы крестьян, рабочих – все это было правильно: лес рубят – щепки летят! Но когда полетели щепки «цвета партии», в том числе и сама Женя, тогда весь мир для нее перевернулся. Она пишет об одной коммунистке, такой же преданной, как и она: ее вызвали в ГПУ и сказали, что ее партийный долг подписать доносы на тридцать виднейших партийных ее товарищей, что это нужно для спасения партии и что она только для вида должна посидеть несколько дней в подвале ГПУ. Когда она все сделала, ей сказали: «ну вот, ты теперь будешь расстреляна, так как совершила преступление, оговорив неповинных людей. Их тоже арестуют и расстреляют по твоему доносу».

И все же, несмотря на эту слепоту, в книге Гинзбург есть много страниц о доброте, о светлых и мужественных людях, отдающих последнее, чтобы помочь другим в беде. Ей один раз помогло то, что какой-то начальник не отдал ее на растерзание заключенным, потому что она была, как и он, из Казани. Потом он хотел сделать ее своей любовницей, но за нее заступился другой начальник. И Женя выжила, чтобы поведать «честным коммунистам» «хронику времени культа личности». Она проявила большое мужество и помогала многим заключенным, часто не думая о себе.

В 1967 г. я прочитал в журнале «Юность» три очерка Гинзбург «О Казани двадцатых годов», и на меня пахнуло нашим прошлым. Замелькали знакомые имена профессоров, студентов, сценки нашей жизни, и вспомнилось это удивительное время, когда рядом с ужасами и зверством, голодом и смертью интенсивно шла интеллектуальная, эстетическая, научная жизнь. Было горение и энтузиазм, ожидание великих перемен и возможного Возрождения.

Не все в этих очерках было вполне правдиво, кое-что приукрашено, но атмосфера жизни молодежи передана была правильно, хотя она описывала, главным образом, комсомольцев. Увлечение музыкой, поэзией, театром было необычайное, люди горели, а не жили. Влюблялись, искали смысла жизни, были большей частью чистые, славные, верящие в лучшее будущее. По крайней мере, наша студенческая казанская молодежь.

Я решил написать Жене письмо по адресу «Юности» без особой надежды получить ответ. Какова же была моя радость, когда в мае я получил от нее следующее письмо:

«Москва, вернее Подмосковье (Малеевка), 23/У1 67.

Многоуважаемый и дорогой Николай Всеволодович!

Редакция журнала “Юность” передала мне Ваше письмо. Это была для меня большая радость. Сдвинулись грани неумолимого времени, и я с кинематографической ясностью представила себе Вас – молодого, увлеченного своей работой преподавателя, и себя – девчонку с черными косичками. И как фон – наша милая Казань 20-х годов, наш Университет и школа 2-ой ступени, организованная на базе быв. Котовской гимназии.

Спасибо Вам за высокую оценку моих очерков, напечатанных в “Юности”. Понимаю, что для вас не имели значения собственно литературные качества этой работы. Она пробудила в Вас дорогие воспоминания юности – вот причина Вашей лестной для меня оценки.

Как хотелось бы увидеть Вас. Ведь уже не так-то много осталось наших современников.

Моя жизнь, хоть я и помоложе Вас, тоже клонится к концу. Много было в ней тяжелого и хорошего. Самое тяжёлое – в войну я потеряла старшего сына Алешу. Он погиб в 16-летнем возрасте во время Ленинградской блокады.

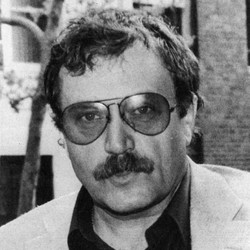

Сейчас у меня остался только один сын – Вася и семилетний внук Алеша, названный в честь погибшего старшего сына. Я рада, что пока относительно здорова и работоспособна. Литературная работа приносит мне удовлетворение.

Еще раз спасибо за письмо из далекой страны нашей юности. На конверте штемпель “Монреаль”, а мне кажется, что письмо пришло из Казани двадцатых годов.

Привет Вашей жене (если не ошибаюсь, ее звали Ася?), дочке и внукам.

А наших многих, многих уже нет. Умерла Люба Яковлева, которая, может, помните, сидела со мной на одной парте. Умер Борис Доброхотов, брат Коли, Аркаша Сызганов, комсомольский активист нашей школы. И еще многие…

Будьте здоровы и счастливы.

Бывшая Женя,

Евгения Гинзбург-Аксенова».

Я знал, что ее сын Вася – известный писатель Василий Аксенов, произведениями которого зачитывалась советская молодежь 60-х гг. Узнал, что муж ее был расстрелян, кажется, в 1938 году.

Скоро выйдет второй и последний том ее «Крутого маршрута». Жду его с нетерпением, может быть, там найду разгадку ее слепой веры в ленинизм.

Это статья – венок моих воспоминаний молодости на могилу Е.С. Гинзбург, к годовщине ее смерти. Она была горячим, увлекающимся человеком и поддалась соблазну утопии и партийной пропаганды. Заплатила она за это большую цену страданий и разочарований. Неужели она не поняла до самой смерти сущности коммунизма?

* *. *

Второй том «Крутого маршрута» наконец появился. Я прочитал о нем в прекрасной горячей статье К. Померанцева «Неисповедимость» («Русская мысль», 13 дек. 79) и узнал, почему Гинзбург могла выдержать ужасные 18 лет. Она пишет: «Я готовилась по ночам к смерти, перебирала всю свою жизнь, все боли, обиды, беды и все свои великие вина. Читала наизусть молитвы, которым научил меня Антон… и мечтала о церкви, как о прибежище… войти в храм, чувствовать чью-то невидимую руку на голове. Ты один знаешь, как я устала, Господи».

Издатель книги, вышедшей после смерти Жени, пишет, что в первом томе, вышедшем в Италии в 1967 г., она еще мечтала выпустить его в СССР и сказала правду о лагерях, но не всю правду о себе. Во втором томе описываются не только жуткие северные женские лагеря и поселения ссыльных, но описывается внутренний маршрут постепенного освобождения от коммунизма и «восхождение к христианской этике и истине».

Женя любила русскую литературу и поэзию и сама сочиняла стихи. Это помогло ей переносить ужасы тюрьмы и лагерей. В стихотворении «Канцлер» она писала:

Вряд ли сам ад окаянней,

Пить, так уж пить до дна…

Счастье, что в этих скитаниях

Все-таки я не одна.

Камень взамен подушки,

Но про ночной Гурзуф

Мне напевает Пушкин,

Где-то в углу прикорнув.

И для солдат незримо

Вдруг перешел порог

Рыцарь неповторимый,

Друг – Александр Блок.

Вместе не так безнадежно

Самое гиблое дно.

Сердцу закон непреложный

Радость – страданье – одно.

Пусть же беснуется, воя,

Вся вурдалачья рать!

Есть у меня такое,

Что вы не в силах отнять!

Как я рад, что она поняла истину и после многих лет дурмана снова стала такой же, какой я знал ее в молодости: без шор, без веры в ложь. Да, она была исключительной, мужественной, честной и талантливой женщиной и не напрасно прожила свою страдальческую жизнь.