Olga Anstei. Black Year

Нашему поколению – (я имею в виду собратьев певчего ремесла) – нельзя умирать, не уплатив один должок: мы, пережившие тридцать седьмой год, обязаны рассказать о нем, вынуть его из себя, выпеть, выкричать. Между тем, мы говорим о нем скудно, робко, вяло.

Там, дома, многое, верно[,] ходит изустно или прячется летом в печку, а зимой за форточку (да, да, знаю – лагерей нет, а подпрятывать все же не мешает). Поздно и трудно дошли до нас драгоценные стихи Мандельштама:

«Я на лестнице черной живу, и в висок

Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных».

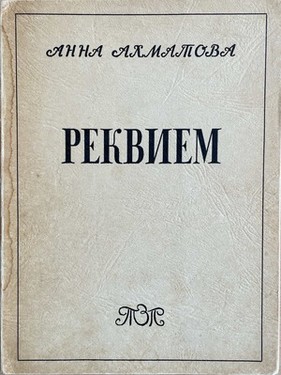

Вот это – островки, и их заливает молчаливая вода житейская, равнодушная, спокойная. Удивительно ли, что сейчас все взволнованы, будто разбужены; кто не читал – тот спрашивает, ищет, где бы достать: до нас дошел голос величайшего из живущих русских поэтов. Ахматова говорит о черном годе. И каждое слово ударяет как колокол.

-----------

Солнечным августовским ленинградским днем к Ахматовой пришел черненький застенчивый юноша, почти мальчик. Он почти не дышал от благоговения и страха, и мял в руке тетрадку. В тетрадке были стихи. Чтобы прочесть их, мальчик приехал из Киева. Звали его Иван Елагин.

– Мне очень жалко, – сказала ему Ахматова, – но я не могу вас выслушать. Сына завтра увозят, и я собираю теплые вещи.

Мальчик молча поцеловал ей руку и ушел.

Это был тот «светлый день и опустелый дом», позднее ставший ее стихами. Семнадцать месяцев длился ее материнский крестный путь. Об этом она нашла сказать единственные, ахматовские слова. Мы все теперь их прочтем в ее белой книжечке. Мы не забудем ни «красную ослепшую стену», под которой стоит бабья очередь с передачами, ни зарисованный двумя штрихами момент ареста:

«... верх шапки голубой

И бледного от страха управдома».

Как мы ждали этого голоса! И вот он звучит с такой же молодой силой, как в [«]Белой стае[»], такой же царственно простой и строгий. И, так же как и тогда, давно, этот голос клеймит нас, бежавших, спокойным, незлобным презрением. Все мы помним эти строки Ахматовой:

«Мы ни единого удара

Не отклонили от себя».

И предыдущие:

«Но вечно жалок мне изгнанник,

Как заключенный, как больной.

Темна твоя дорога, странник,

Полынью пахнет хлеб чужой».

Это – голос претерпевших до конца, и мы не можем не слышать его; мы слышим до сих пор и голос Волошина, говорящий России:

«Умирать, так умирать с тобой,

И с тобой, как Лазарь, встать из гроба».

И теперь, через много лет, строгий голос Ахматовой говорит о страшной поре:

«Нет, и не под чуждым небосводом,

И не под защитой чуждых крыл –

Я была тогда с моим народом,

Там, где мой народ к несчастью был».

------------------

Велика сила избранничества. Анна Ахматова стоит трехсотой в бабьей горькой очереди. Стоит, как стоят сотни других, но другие видят только свою боль, а она своими глазами сивиллы видит самую душу вещей, душу распинаемого города. От горя, от проведенной на ногах бессонной ночи все плывет перед глазами – и рождаются гениальные строки:

«И ненужным привеском качался

Возле тюрем своих Ленинград».

В качании веток, в обморочном кружении от усталости – родится образ великого обнажения народного горя: с огромного города, внешне нарядного и благополучного, вдруг как будто спадает эта внешняя шелуха, и остается страшный костяк тюрем, прокуратур, товарных станций с эшелонами.

Этот немой вопль народа-мученика встал стеной до неба, и у него не было голоса, не было уст, которые бы изошли словом. Теперь это свершилось. Ахматова сама сознает это, когда говорит:

«И если зажмут мой измученный рот,

Которым кричит стомильонный народ...»

[«]Пусть так же они поминают меня

В канун моего поминального дня[».]

как тех, которых

[«]...Хотелось бы всех поименно назвать,

Да отняли список, и негде узнать[»].

и дальше –

[«]А если когда-нибудь в этой стране

Воздвигнуть задумают памятник мне,

Согласье на это даю торжество,

Но только с условьем – не ставить его

Ни около моря, где я родилась:

Последняя с морем разорвана связь,

Ни в царском саду у заветного пня,

Где тень безутешная ищет меня,

А здесь, где стояла я триста часов

И где для меня не открыли засов.

Затем, что и в смерти блаженной боюсь

Забыть громыхание черных марусь,

Забыть, как постылая хлопала дверь

И выла старуха, как раненный зверь.

И пусть с неподвижных и бронзовых век

Как слезы струится подтаявший снег,

И голубь тюремный пусть гулит вдали,

И тихо идут по Неве корабли[»].

Уста народа раскрылись, и эти уста – Анна Ахматова. Поклонимся ей земно.

"- Ольга Анстей