Publisher. Letter to the Editor of Russkaia Mysl' Regarding the book The Deserted House

- Lydia Chukovskaia

-

Authors

- Boris Zaitsev

-

Addressees

- Paratext

-

Source Type

- Opustelyi dom Preface

-

Publications

- January 1967

-

Date

Ваше вступление к «Открытому письму Лидии Чуковской М. Шолохову» («Р.М.» №2549) начинается такими словами: «Совсем недавно в Париже, в издательстве «Пять Континентов» вышла повесть советской писательницы Лидии Чуковской «Опустелый Дом»…

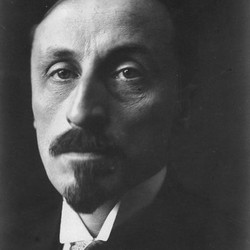

Как издатель этой книги считаю необходимым уточнить Ваше сообщение, дабы у читателя не создалось неверного впечатления, что «Пять Континентов» издало повесть Лидии Чуковской уже после того, как она была напечатана под заглавием «Софья Петровна» в нью-йоркском «Новом журнале».

Книга «Опустелый дом» вышла из печати в нашем издательстве год тому назад, о чем свидетельствует дата – 1965 – на титульном листе, и должна была поступить в продажу после каникулярной и отпускной горячки.

Вернувшись в сентябре из отпуска, я вдруг узнал об аресте в Москве двух советских писателей: Андрея Донатовича Синявского и Юлия Марковича Даниэля, обвиненных в тяжких злодеяниях против социалистической Родины, одним из которых являлось напечатание их сочинений на Западе.

Несмотря на значительные средства, вложенные мной в издание этой книги, я сразу же принял решение поступиться своими материальными интересами и не пускать ее в продажу, чтобы не дать поводу «соответствующим органам» привлечь к уголовной ответственности заодно и Лидию Корнеевну Чуковскую. Правда, в нашем издании мы ясно указали, что выпускаем книгу без ведома автора, но, как об этом говорят сами советские люди, у них иногда бывает очень трудно доказать, что «ты не верблюд».

Дальнейший ход событий полностью подтвердил правильность моего решения. 15 февраля 1966 года «Правда» довела до всеобщего сведения, что Верховный Суд РСФСР «признал А. Синявского и Ю. Даниэля» виновными в преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР, и приговорил к заключению в исправительно-трудовых колониях строгого режима Синявского сроком на 7 лет, Даниэля – на 5 лет».

Этот сверхстрогий приговор, всколыхнувший передовую общественность во всем мире, был для меня полным откровением: я понял, что постоянные заявления высших советских партийных и государственных деятелей о несокрушимой мощи СССР не соответствуют действительности – из этого судебного процесса явствовало, что двумя-тремя книжками, без дозволения отечественной цензуры изданными на Западе, можно «подорвать основы советского строя, ослабить его силу».

Таким образом, распространяя изданную нами книгу, я – до сих пор считавший себя симпатизирующим Советскому Союзу – самозавербовался бы в «идеологические диверсанты» и волей-неволей стал бы разрушителем основ первого в мире социалистического государства!..

Обстоятельно обдумав этот вопрос со всех сторон, я окончательно решил: лучше понести убытки, связанные с изданием этой книги, чем выпуская ее в продажу, покрыть себя славой Герострата, а из честной советской писательницы сделать тяжкую уголовную преступницу. И я немедля распорядился все экземпляры книги запаковать, свезти на склад и отложить их в долгий ящик.

Только теперь, когда повесть эта напечатана в нью-йоркском «Новом журнале» (под другим, правда, заглавием), мы сочли возможным пересмотреть наше решение и выпустить книгу в свет.

В заключение несколько слов о самой повести. Характеризуя ее, Вы отметили, что она, подобно как и «Один день Ивана Денисовича» и «Воспоминания» генерала Горбатова «уже выходит из рамок литературы и переходит в разряд человеческих документов».

Если в отношении «Воспоминаний» генерала Горбатова это Ваше утверждение вполне приемлемо, то с ним трудно согласиться, когда речь идет о книгах Александра Исаевича Солженицына и Лидии Корнеевны Чуковской. Ничем не похожи одна на другую, ни «фактурой», ни творческим почерком, тем не менее, обе эти книги являются подлинными художественными произведениями. Но в отличие от А. Солженицына, который, оставаясь верным жизненной правде, счел нужным украсить свою повесть художественным вымыслом, Л. Чуковская предпочла рассказать трагическую быль предельно просто, тон ее повествования нарочито лишен всякой патетики. И если «Опустелый дом» волнует и потрясает читателя («Книга написана просто, увлекательно и страшно» – отозвался о ней Б.К. Зайцев), то это ни в коем случае не может быть отнесено к злободневности сюжета – повесть ведь написана двадцать шесть лет назад (на пятнадцать лет раньше книги Солженицына!), и все, о чем в ней рассказано, нам давно известно.

Чем же в таком случае автор берет за душу читателя?

Посмотрев картину И.Е. Репина «Иоанн Грозный и его сын Иван», Л.Н. Толстой высказал о ее создателе такое суждение: «Хотел художник сказать значительное, и сказал вполне и ясно, и, кроме того, так мастерски, что не видать мастерства».

Нам кажется, что это суждение великого Толстого может послужить ответом и на поставленный нами выше вопрос.

Примите уверения в моем

глубоком уважении

Издатель

P.S. – В напечатанном Вами тексте «Открытого письма Лидии Чуковской М. Шолохову» есть одна малозаметная, но довольно значимая опечатка. В третьем столбце, 24-27 строки сверху, читаем: «Величайший из наших поэтов Александр Пушкин гордился тем, что «милость к павшим призывал». Нужно «падшим».

На эту разницу следует обратить особое внимание, чтобы воздать должное тем советским писателям, которые после XX и XXII съездов КПСС тоже милость призывали, – но, в отличие от Пушкина, уже к павшим! – благодаря чему многие из бесславно погибших собратьев были посмертно реабилитированы.

"Your introduction to the “Open Letter of Lydia Chukovskaia to M. Sholokhov” (“La Pensee Russe.” No. 2549) begins with these words: “Quite recently, in Paris, the publishing house “Five Continents” published the Soviet writer Lydia Chukovskaya’s novella “The Deserted House”...

As a publisher of this book, I consider it necessary to clarify your message so that the reader does not have the wrong impression that “Five Continents” published the novella of Lydia Chukovskaia after it came out under the title “Sofia Petrovna” in the New York “Novyi Zhurnal."

The book “The Deserted House” was issued by our publishing house a year ago, as evidenced by the date – 1965 – on the title page, and was supposed to be released for sale after the holiday fever.

When I returned from vacation in September, I suddenly learned about the arrest in Moscow of two Soviet writers: Andrei Donatovich Sinyavsky and Yuli Markovich Daniel accused of severe atrocities against the socialist homeland, one of which was publishing their works in the West.

Despite the considerable funds invested by me in the publication of this book, I immediately decided to sacrifice my material interests and not to let it go on sale, so as not to give the "corresponding authorities" a reason to press criminal charges against Lydia Korneevna Chukovskaia as well. True, in our edition we clearly indicated that we were releasing the book without the author’s knowledge, but as the Soviet people themselves say, it is sometimes very difficult for them to prove that "you are not a goof."

The further course of events fully confirmed the correctness of my decision. On February 15, 1966, “Pravda” reported to the public that the Supreme Court of the RSFSR "found A. Sinyavsky and Yu. Daniel" guilty of the crimes stipulated in part one of Article 70 of the Criminal Code of the RSFSR, and sentenced Sinyavsky to seven years in hard-labor correctional colonies, and Daniel – to five years."

This super severe verdict, which stirred up the progressive public throughout the world, was a complete revelation to me. I understood that the constant statements of the highest Soviet party and state officials about the Soviet Union's invincible power do not correspond to reality – from this trial, it appeared that two or three books published in the West without the permission of Soviet censorship can in fact "undermine the foundations of the Soviet system, weaken its power."

Thus, circulating the book we have published, I, who until then considered myself sympathetic of the Soviet Union, would become a self-recruited “ideological saboteur” and, willy-nilly, a demolisher of the foundations of the world's first socialist state!

Having thoroughly considered this issue from all sides, I made the decision: it is better to incur losses associated with the publication of this book than to release it for sale, cover myself with the glory of Herostratus, and turn an honest Soviet writer into a hardened criminal. And I immediately ordered all copies of the book to be packaged, taken to the warehouse and put them on the back burner.

Only now, when this story is printed in the New York “Novyi Zhurnal" (albeit under a different title), we found it possible to revise our decision and release the book.

In conclusion, a few words about the novella itself. Describing it, you noted that, like "One Day in the Life of Ivan Denisovich" and "Memoirs" of General Gorbatov, it "already goes beyond the framework of literature and enters the category of human documents."

While concerning the “Memoirs” of General Gorbatov, this statement of yours is quite acceptable, it is difficult to agree with it when it comes to the books of Aleksandr Isaevich Solzhenitsyn and Lydia Korneevna Chukovskaia. Nothing like one another, in either their “texture” or creative manner, both of these books, however, are genuine works of fiction. Yet unlike A. Solzhenitsyn, who, remaining faithful to the truth of life, found it necessary to embellish his story with fiction, L. Chukovskaia preferred to tell the tragic tale very simply, the tone of her narrative being deliberately devoid of any pathos. And if "The Deserted House" excites and shocks the reader (B.K. Zaitsev said that "the book is written in a simple, gripping and scary fashion"), then this can by no means be attributed to the topicality of the plot: after all, the novella was written twenty-six years ago (fifteen years earlier than Solzhenitsyn's book!), and everything that is described in it has been known to us for a long time.

How, then, does the author grip the soul of the reader?

After looking at I.E. Repin's painting "Ivan the Terrible and His Son Ivan," L.N. Tolstoy expressed the following proposition about its creator: "The artist wanted to say something significant, and he said it quite clearly, and, moreover, so artfully that one cannot see the artistry."

It seems that this judgment of the great Tolstoy provides an answer to the question posed above.

Accept my assurances

of my deep respect,

Publisher

P.S. – In the text of the “Open Letter of Lydia Chukovskaia to M. Sholokhov” that you published, there is one hardly noticeable, but rather significant typo. In the third column, 24-27 lines from the top, we read: "The greatest of our poets, Alexander Pushkin, was proud of that he “called for mercy for the dead." It needs to read “for the fallen."

One should pay particular attention to this difference to pay tribute to those Soviet writers who, after the XX and XXII congresses of the Party, also called for mercy, but unlike Pushkin, to the dead! Thanks to which many of the ingloriously killed brethren have been posthumously rehabilitated.