- Richard Gregg

-

Authors

- Review

-

Source Type

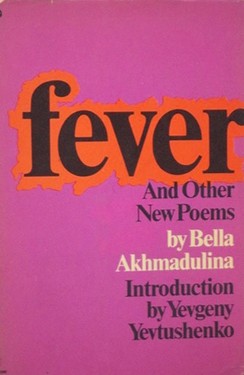

- Fever and Other New Poems Review

-

Publications

- January 1972

-

Date

В этом столетии едва ли наберется много стран, которые произвели на свет поэтесс более впечатляющих, чем в России. Ахматова, Цветаева, Инбер – вовсе не экзальтированные эпигоны, предающиеся безграничной сентиментальности, а профессиональные поэтессы большого и «тяжелого» (пользуясь термином Паунда) таланта с исключительным лирическим звучанием. Судя по сборникам «Струна» (1962) и «Озноб» (который был издан шесть лет спустя в ФРГ и включает всю ее поэзию на тот период) молодая одаренная советская поэтесса Белла Ахмадулина требует признания и сравнения с этой поэтической элитой.

«Контраст» может показаться некоторым более подходящим словом. Стихи Ахмадулиной – это и не уклончивость и строгость Ахматовой, но и не формальная, зачастую непонятная дерзость стихов Цветаевой. Твердая и часто склонная к гиперболизации (отголосок Маяковского?), с особенным талантом к поразительно расширенным метафорам, она идет своей поэтической дорогой.

Определенное родство «поэтических сестер» все же существует. Подобно Ахматовой и Цветаевой, Ахмадулиной удается быть в высшей степени (как сказали бы в десятилетие, когда подобная характеристика не считалась столь оскорбительной) по-женски субъективной без того, чтобы казаться самовлюбленной. Некоторые из её любимых тем, например, – индивидуальный бунт против конформизма (выдающаяся «Сказка о дожде в нескольких эпизодах» имеет отчетливые антигосударственные намёки); привязанность к русскому литературному прошлому; любовь к родине (Грузия) – были дороги и Цветаевой, и Ахматовой. Более того (говоря о формальном аспекте), она, как и великие русские поэтессы, способна извлечь красоту, не потерявшую свежести, из рифмованного катрена, написанного ямбом, – из формы, живой в современном русском стихе настолько, насколько же мертвой в нашем.

Переводчики достаточно подготовлены к своей работе. Хороший вкус отразился в подборке текстов (все 22 произведения были, к слову, написаны после 1962-го). Отличное знание Межаковым-Корякиным русского языка избавляет нас от тех грубых ошибок, которые так часто появляются, когда с идиоматическим советским языком сталкивается не его носитель. Что касается Даттона, он демонстрирует не только чуткий поэтический слух, но и здравый смысл, когда переводчик отказывается от поиска английских эквивалентов каждой метрической вариации, представленной в оригинале, довольствуясь уместными компромиссами, которые воспроизводят скорее общее очертание стихотворений, чем их точный метрический силуэт.

Одно переводческое решение, однако, побуждает к серьезному упрёку, а именно тенденция улучшить текст оригинала. Когда поэт сравнивается с «пониклым пьяницей, чье водочное дыхание могло бы обжечь // скатерть» («Заклинание»), нам, естественно, кажется, что водка и обжигающее дыхание – или что-то в этом роде – есть в оригинале; но этого там нет. Когда мы наслаждаемся сравнением «подобно двум теплым камням вместе… // твоя рука на моей голове…» («Тоска по Лермонтову»), мы склонны предположить, что «теплые камни» принадлежат Ахмадулиной; но мы ошибаемся. Даже если эти изменения и играют определенную роль в восприятии текста, нельзя мириться с такими неоправданными выдумками, домысленными за автора. И когда мы обнаруживаем авторское очаровательное «Как в медленном недоуменье танца», представленное пошлым «Как в поцелуе, обман танца сердца к сердцу» – опасность подобного искусственного вмешательства становится болезненно ясной. К счастью, такие проявления плохого вкуса редки.

Можно привести и другие небольшие недостатки. Но когда лес радует глаз, зачем останавливать взгляд на редком чахлом кустарнике?

Ричард Грегг

Вассар-колледж

Few nations in this century have produced finer women poets than Russia. Akhmatova, Tsvetaeva, Inber – these are not effusive lady epigones indulging in sensiblerie, but big, professional, and “hard” (to borrow Pounds term) talents with a sound like nobody else’s. On the basis of Struna (1962) and Oznob (published six years later in West Germany and including all her poetry to that date), the gifted young Soviet poet Bella Akhmadulina asks admittance to – and comparison with – this elite.

To some, “contrast” may seem the fitter word. For Akhmadulina’s is neither the obliquity and restraint of Akhmatova nor the technical daring – and not infrequent obscurity – of Tsvetaeva. Muscular and often hyperbolic (a touch of Mayakovsky here?), with a special gift for strikingly extended metaphors, she follows her own poetic paths.

A certain consanguinity among the “sister poets” nonetheless exists. Like Akhmatova and Tsvetaeva, Akhmadulina manages to be intensely – in a less umbrageous decade one would say femininely-subjective without seeming narcissistic. Certain of her favorite themes – e.g., the individual’s revolt against conformism (the remarkable “Tale about Rain in Several Episodes” has discernible anti-establishment overtones); a strong attachment to Russia’s literary past; love for one’s birthplace (Georgia) – were dear to them as well. Moreover (to touch on the formal aspect of things), she, like them, is able to extract fresh beauties from the rhymed iambic quatrain – a form which is as alive in modern Russian verse as it is dead in our own.

The translators are well equipped for their job. Good taste is evinced in the selection made (all twenty-two pieces were, incidentally, written after 1962). Mr. Mezhakoff-Koriakin’s perfect knowledge of Russian spares us those howlers which so often appear when idiomatic Soviet Russian confronts a non-native. As for Mr. Dutton, he demonstrates not only a sensitive poetic touch but also good judgment when he declines to seek English equivalents for every metrical variation in the original, settling for felicitous compromises that reproduce the overall shape of the poems rather than their exact metrical silhouette.

One practice, however, invites stern reproof, viz. the translator’s repeated efforts to improve on the original. When the poet is compared to a “drooping drunkard whose vodka breath could scorch / the tablecloth” (“Invocation”), we naturally suppose that the “vodka” and the “scorching breath” – or something like them – are in the original; they are not. When we enjoy the simile “like two warm stones together… / your hand on my head…” (“Longing for Lermontov”), we assume that the “warm stones” are Akhmadulina’s; we are wrong. Even when they carry a certain impact these gratuitous inventions cannot be condoned. And when we find the author’s lovely “Kak v medlennom nedoumenii tantsa” rendered by the poshlyi “As in a kiss, the deception of dancing heart to heart” – the dangers of such meddling become painfully clear. Happily such breaches of taste are rare.

Other minor shortcomings could be listed. But when the forest as a whole offers a pleasing view, why dwell on an occasional stunted bush?

Richard Gregg

Vassar College