Просматривая статьи в советских и зарубежных газетах и журналах, невольно замечаешь, что у нас до сих пор нет общепринятого определения для понятия «современный русский бард».

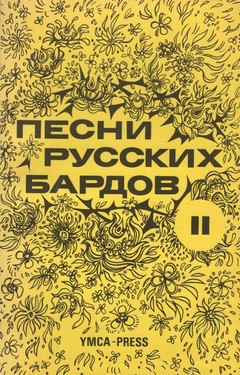

В неподписанной рецензии на три книжки, выпущенные в 1977 г. издательством ИМКА-ПРЕСС в Париже под названием «Песни русских бардов», в парижском журнале «Континент» № 14 высказываются такие мысли: во-первых – «можно сказать бардов, можно и шансонье, трубадуров, разве что барды более обрусевшее слово» и, во-вторых, – «Однако обидно: кассетные барды полностью отождествлены с текстами, которые они поют».

Мне не известно, кто является составителем книжек «Песни русских бардов», но предполагаю, что он (или она) принадлежат к третьей эмиграции, так же, как и рецензент из журнала «Континент».

По вопросу о бардах имеются разные точки зрения. Среди моих вырезок из советских газет самое раннее упоминание слова «бард» я нашел в «Литературной газете» от 15.4.1965 г. в статье Л. Переверзева, которого редакция «Литературки» представила читателям как собирателя современного песенного фольклора, инженера и музыковеда. Л. Переверзев назвал свою статью «О современных “бардах” и “менестрелях”» и разбирает в ней творчество «нынешних бардов, менестрелей, ашугов, акынов, миннезингеров, трубадуров, труверов или как там их называют».

Если придерживаться хронологического порядка, то следующая статья на эту тему в моей папке Магнитиздата взята из «Недели» № 1/1966 г. – еженедельного приложения к «Известиям». Там сказано: «Творцов таких песен называют “бардами и менестрелями” – это довольно точно в смысле исторических параллелей, но излишне высокопарно и экзотично».

Сурен Кочарян в статье «Из ничего песня не рождается» в «Комсомольской правде» от 28.4.1968 г. пишет: «Они называют себя бардами, труверами, менестрелями…»

Современные барды и менестрели упоминаются еще в нескольких статьях, появившихся в 1965–1968 годах в советской печати, но с тех пор, когда заходила речь о самодеятельных песнях, их авторах и исполнителях, то их больше так не называли. В то же время, в разговорной речи, до сих пор певцов, поющих свои и чужие песни под аккомпанемент гитар, чаще всего называют бардами. Пока не появились книги – «Песни русских бардов»[,] никто особенно не задумывался над определением точного значения этого слова.

В связи с этим я решил поговорить с одной недавней москвичкой, знавшей лично многих бардов, о «Песнях русских бардов», изданных ИМКА-ПРЕСС (и о рецензии, появившейся в «Континенте»[)]. Я задал собеседнице вопрос:

– Кто такие барды?

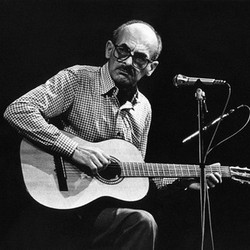

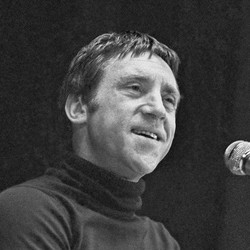

– Неужели вы не знаете? Это – Окуджава, Галич, Высоцкий, Ким и другие.

– Как по-вашему, все ли попавшие в книжки «Песни русских бардов» являются таковыми?

– Те, кого я знаю, бесспорно являются бардами, о тех, кого я не знаю, я не берусь судить, но я бы не назвала все песни, которые попали в эти сборники, песнями бардов. В этом отношении я согласна с «Континентом», что «Очи черные» и «Утро туманное» нельзя считать песнями бардов, даже если их когда-то и где-то пел Высоцкий. Так как составитель сборников поместил их вместе с прочими песнями Высоцкого без всякого пояснения, то у читателей создается впечатление, что он приписывает их авторство Высоцкому.

Продолжая обсуждать тему, я предложил считать бардами только тех, которые сами пишут тексты песен, сами подбирают музыку и сами поют эти песни под собственный аккомпанемент на гитаре. Так мы и договорились.

Другой знаток Магнитиздата предлагал называть тех, которые поют свои песни, бардами, а тех, которые поют чужие песни – менестрелями. Я этой точки зрения не разделяю, во-первых, потому, что она не получила признания в Союзе, а во-вторых, если взять историческую параллель, то менестрели, певцы при дворах феодалов в средневековой Франции и Англии[,] были не только певцами-исполнителями, но в то же время и поэтами. Что касается бардов, то в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона о них сказано: «Так называли, начиная уже со II века до Р<ождества>Х<ристова>, известных римлянам певцов гальских и других кельтских народов…». Эти певцы, как говорится, «воспевали деяния богов и героев при богослужениях и во время пиров князей и знати, под аккомпанемент арфы, возбуждали войска к подвигам, во время битв шли впереди войск …», барды «повсеместно образовывали наследственные цехи, которые были образованы наподобие ордена и имели значительное влияние на народ и князей».

Барды у кельтов, как гусляры у славян, были хранителями исторических преданий, а во времена гнета иностранных завоевателей – будителями национальной гордости, призывавшими к сопротивлению. Поэтому, когда англичане при короле Эдуарде I покорили в 1282 г. Уэльс, барды неоднократно подвергались преследованиям. Та же участь постигла и ирландских бардов, преследовавшихся англичанами по мере захвата ирландской территории (начиная с вторжения Генриха II в 1171 г.), и шотландских, после покорения Шотландии в 1303 г.

Борьба англичан с местными бардами продолжалась в течение нескольких столетий. Уступая народному сопротивлению, англичане иногда даже разрешали устраивать состязания в пении и поэзии – эйстедфоды.

Статья о бардах в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона, выпущенном в 1891 г., заканчивается словами, что «в новейшее время» – следовательно в конце XIX в. – «благодаря возродившейся любви к древненациональному кельтскому эпосу, образовалось несколько обществ или ферейнов, которые возобновили эйстедфоды».

Вопрос точного определения нового значения слова «бард», которое оно получило в русском языке, должен был бы разрешаться не в «Уголке коллекционера» в [«]Новом Русском Слове[»], а в Институте русского языка в Академии Наук СССР. Одной из обязанностей института является регистрация новых слов и толкование новых значений для старых. В 1973 г. институт выпустил словарь-справочник «Новые слова и значения» – «по материалам прессы и литературы 60-х годов». Чего там только нет… Есть, например, новое значение слова «сердитые» – «Критически настроенная молодежь в Англии …» или для слова «серебро» – «О серебряной медали (серебряных медалях) за второе место в спортивных состязаниях…». А слова «бард» нет.

Невольно напрашивается историческая параллель при определении нового значения этого слова.