С 10 по 14 февраля суд рассматривал дело А. Синявского и Ю. Даниэля.

На суде упоминалась и цитировалась статья одного из видных советских литературоведов, опубликованная еще в январе 1962 года в журнале «Иностранная литература». Эта статья – отповедь зарубежным «ниспровергателям» социалистического реализма. В ней разбиваются концепции вышедшей в ФРГ книги Петера Демеца «Маркс, Энгельс и писатели», а затем автор переходит к разбору анонимной статьи «молодого советского писателя», напечатанной во французской газете «Эспри» и перепечатанной в Англии, США, ФРГ. «Метод рассуждений “неизвестного писателя” и хорошо известного нам фальсификатора Демеца, – отмечает литературовед Б. Рюриков, – в сущности одинаков».

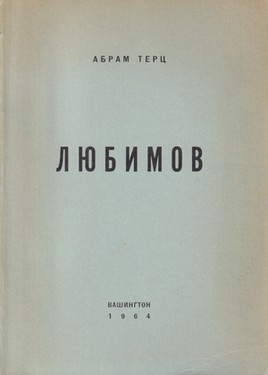

Тут же в качестве наглядного примера того, на какую «художественную» практику опираются теоретические противники социалистического реализма, литературовед рассказывает о «неумной антисоветской фальшивке, рассчитанной на очень уж невзыскательного читателя» и явившейся в обличье романа под названием «Суд идет», автор которого укрылся под псевдонимом Абрам Терц. Роман вышел тогда в Англии и Франции.

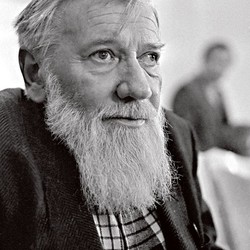

Лишь впоследствии выяснилось, что написаны они одним и тем же пером. И уж совсем трудно было предположить, что Абрам Терц живет в Москве, что он научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького, автор книги о поэзии первых лет революции, что это критик А. Синявский, систематически печатающийся в советской прессе.

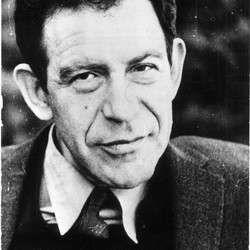

Открытый судебный процесс обнажил неприглядную деятельность А. Синявского и его сподвижника и приятеля Ю. Даниэля. Оба они довольно-таки изощренно двурушничали. В нашей стране они выступали один с литературно-критическими статьями, маскирующими его подлинное лицо, другой как безобидный поэт-переводчик. И оба тайком переправляли за рубеж свои сочинения совершенно иного сорта. Ю. Даниэль печатался там под псевдонимом Николай Аржак.

Что собой представляют эти произведения, еще раз было показано на суде в речах общественных обвинителей.

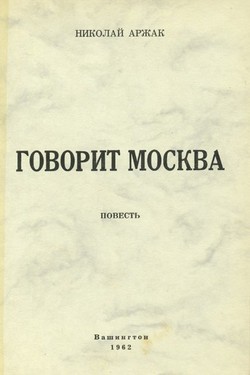

Писатель А. Васильев огласил цитату из повести Николая Аржака «Говорит Москва», где содержатся призывы «кромсать», «изрешетить пулями» советских людей.

Литературный критик З. Кедрина говорила на процессе о том, что в зарубежных «трудах» Синявского-Терца советские люди представлены в виде пьяниц и воров, неспособных создать свою культуру, нравственных уродов, упырей, ведьм и оборотней, тупых мужиков, дикой бабы на помеле, убийц, маньяков, растленных эротоманов, тунеядцев и доносчиков. Терц позволяет себе глумиться даже над Лениным, над коммунизмом, над лучшими нашими писателями.

Если в предыдущих своих повестях, продолжает общественный обвинитель, Синявский-Терц задавался целью замарать наши идеалы и наше общество, так сказать, по частям, то в романе «Любимов» автор пытается «снять» проблему построения коммунизма в целом, в «историческом» разрезе, раз и навсегда! – ни больше, ни меньше.

После этого небезынтересно вернуться к статьям А. Синявского, которые он готовил для советской печати. Они не так уж благополучны и добропорядочны, как может показаться. Кое-где в них проглядывают особые устремления и пристрастия автора, но во всяком случае они тщательно оснащены маскировочными атрибутами. «Приходилось прибегать к мимикрии», – признался на суде Синявский. Вот образчики этой мимикрии, защитной окраски, маскировки. Одного автора Синявский упрекает в том, что тот «выступил в роли очернителя нашей жизни и культуры», другого учит «идейной принципиальности», учит, как надо писать образ коммуниста. Рассуждает о «советском человеке – строителе первого в истории социалистического государства, – чувствующем себя в первом ряду борцов за мир, за свободу и счастье человечества»...

Не однажды шла речь на судебном процессе о повести Даниэля-Аржака «Говорит Москва». Сюжет повести таков. Правительственным указом объявляется по радио воскресенье 10 августа 1960 года «Днем открытых убийств». В этот день каждый может и должен уничтожить любого человека (кого заблагорассудится), исключая лиц некоторых административных категорий. Зачем было придумывать такую нелепицу? – спрашивает общественный обвинитель. И отвечает: да затем, чтобы дать главному персонажу возможность произнести несколько «зажигательных» речей, в том числе и о том, кого бы, с его точки зрения, стоило убить. Вот тут-то и возникает яростная тирада о всех тех, кто поддерживает и представляет социалистический строй и осуществляет государственную политику. Герой повести изливает свою ненависть к ним, зовет к расправе над ними.

Не хватит ли? Читатели уже знают, сколько подобных сочинений потайными путями, попирая советские законы, переправили Синявский и Даниэль в буржуазные издательства, с каким восторгом там подхватили эту ядовитую стряпню, используя ее для антисоветской пропаганды, для идеологической борьбы против нашего строя.

Тяжело было присутствовать в зале суда, особенно когда шел допрос подсудимых. Попросту говоря, уж очень противно было наблюдать нечистую игру двурушников. К чему сводились заявления Синявского и Даниэля? То к упорному отрицанию антисоветской сущности их произведений, то к туманнейшим рассуждениям о природе художественного творчества, то к настойчивому стремлению отгородить себя от своих героев. Они пытались представить все написанное ими как создание фантастических, психологических и тому подобных ситуаций, ничего общего не имеющих с политикой, как беззаветное и самозабвенное служение «чистому» искусству, стремились любым способом уйти от ответов па поставленные перед ними вопросы.

Неуместными были ссылки Синявского и Даниэля на то, что автор и герой не идентичны. Суд доказал неопровержимо, что антисоветские высказывания, антисоветская сущность героев и самих авторов в данном случае совпадают. И уж им-то, людям, сведущим в искусстве, хорошо известно, как действует эмоциональный заряд яростной злобы, лютой ненависти, вложенный хотя бы в слова того или иного персонажа, даже отрицательного, если отсутствует в произведении сила, противоположная этому заряду, сводящая его на нет.

А сам подбор героев и всех действующих в этих романах, рассказах, повестях, «памфлетах» персонажей? Это ведь уж рука автора собирала их, его мозг измышлял невообразимое скопище уродов и чудовищ. Ради чего? В угоду патологической фантазии? Но почему же эта фантазия, стремящаяся к «парадоксальным построениям», разыгрывалась на почве советской действительности, упорно избирала объектом своего глумления советских людей, нашу советскую жизнь?

Взрослые люди пытаются представить себя наивными мальчиками, изобразить дело так, будто они не ведали, что творили. Однако никакие ухищрения не помогли обвиняемым избежать ответственности за свои преступления. Куда же уйдешь от того, что их произведения дышат клеветой и ненавистью?

Синявский и Даниэль пробуют казаться людьми не от мира сего, этакими радетелями за любовь и мир на земле, а то и графоманами, которым очень уж хотелось видеть свои произведения напечатанными. Еще один трюк.

Можно попробовать укрыться за своими героями – на всякий неприятный случай, но не всегда это удается. Можно разыгрывать из себя святош или расшалившихся мальчиков, но это не очень-то вяжется с фактами. Уж очень тщательно маскировались «невинные души», уж очень изворачивались, когда маскировка слетела.

«Наивные мальчики» почтенного возраста занялись своего рода контрабандой. Причем речь идет о товаре специфическом – о духовной отраве. О средствах идеологической борьбы против нас. То есть о предательстве.

Два слова в заключение. В некоторых кругах за рубежом высказывается сомнение: не представляет ли собою суд над Синявским и Даниэлем подавление в писательском творчестве критики недостатков, имеющихся в советском обществе? Самая острая критика недостатков, служащая упрочению нашего общества, его очищению и укреплению, поддерживалась, поддерживается советскими людьми и всячески будет поддерживаться. Критика с позиций враждебных, клевета, с помощью которой хотят подорвать основы нашего строя, ослабить его силу, встречала, встречает и, разумеется, всегда будет встречать отпор.

Суд признал А. Синявского и Ю. Даниэля виновными в преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР, и приговорил к заключению в исправительно-трудовых колониях строгого режима Синявского сроком на 7 лет, Даниэля – на 5 лет.

Зал встретил приговор аплодисментами.