- Viacheslav Zavalishin

-

Authors

- Review

-

Source Type

- Fantasticheskie povesti Review

-

Publications

- January 1962

-

Date

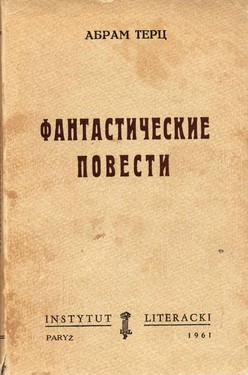

Автор этой книгиАбрам Терц, «Фантастические повести», Институт Литерацки, Париж 1961. — человек крайностей. То он дает читателю понять, что на его творениях — печать большого таланта, то стыдливо признается, что не обладает ни «научной, ни литературной опытностью».

Не знаю, как насчет научной опытности, но опытностью литературной Абрам Терц, несомненно, обладает. Хотя в смысле формы он мало оригинален.

Это эпигон прозы имажинистов и ничевоков (так называлось литературное направление двадцатых годов), с выдвинутым последними лозунгом отделения искусства от государства. В рассказе «Графоманы» (это самое лучшее и самое честное, что есть в отчетном сборнике) Абрам Терц кстати подхватывает этот лозунг, которы[й] в его глазах, как, впрочем, и в глазах многих других деятелей искусства в Советском Союзе, сохранял свою актуальность в течение десятилетий и сохраняет ее теперь. Когда читаешь «Фантастические рассказы» Абрама Терца, невольно всплывает в памяти роман Рюрика Ивнева «Любовь без любви», проза Мариенгофа, Шершеневича Эрдберга, Леонида Грабаря.

Абрам Терц, согласно утверждению польского журнала «Культура» и польского литературного института в Париже, — псевдоним советского писателя, нашедшего способ доставить за границу рукописи тех своих рассказов, которые не могут быть опубликованы в Советском Союзе из[-]за цензурных притеснений. Любопытно все же выяснить, является ли Абрам Терц младшим современником имажинистов и ничевоков или же он познакомился с их популярными, хотя и полуопальными произведениями, приобретая их у торговцев старой книгой.

Но вернемся к отчетному сборнику. В него входит превосходный рассказ «Графоманы» и трогательная, задушевная повесть «Гололедица». Остальные произведения («В цирке», «Ты и я», «Квартиранты», «Суд идет») и по содержанию[,] и по стилю настолько отличаются от этих двух, что кажется, что они написаны совсем разными авторами, однако, и им нельзя отказать в яркой, хоть и грубой изобразительной силе.

Абрам Терц может кого угодно, в том числе и самого себя, уверять, что время действия его рассказов — совсем недавнее. Даже обозначить, что действие происходит во второй половине пятидесятых годов.

Но читатель вряд ли будет убежден в этом, вряд ли согласится с этим. Та духовная атмосфера, которую Абрам Терц так верно и так глубоко изобразил в рассказе «Графоманы», принадлежит концу двадцатых – началу тридцатых годов, когда высший командный состав носил шпалы и ромбы, а не полковничьи погоны. Абрам Терц может заставить одного из своих героев выйти после второй мировой войны в отставку в чине полковника, но он бессилен изменить состав духовного воздуха в период призыва ударников в литературу (это было, как известно, в самом начале тридцатых годов) и, во всех его не фантастических рассказах, мы видим, как время действия срывается с крайне ненадежных современных якорей и плывет вниз по течению, т. е. [с] минувшим временем: чувства и переживания Абрама Терца — при всех его усилиях — не могут вырваться за пределы «рокового десятилетия», 1929-1939 годов.

Поневоле начинаешь теряться в догадках, чем это вызвано. Не тем ли, что эпоха насильственной коллективизации и массового террора оставила неизгладимый след в душе Абрама Терца? Или же слухи о том, что Абрам Терц — псевдоним не советского писателя, а литератора из перемещенных лиц имеют под собой какую[-]то почву? Я уже упомянул, что сборник «Фантастических рассказов», — в которых для человека, имевшего опыт непосредственного и самого тесного соприкосновения с советской действительностью, нет ничего фантастического, настолько различен по содержанию и стилю, что кажется написанным двумя — совсем разными авторами.

Это опять-таки усиливает сомнения и колебания.

В чем же заключается главное, основное отличие «Графоманов» и «Гололедицы» от остального сборника?

В «Графоманах» и в «Гололедице» мы видим искрен[н]ее отвращение к пошлости и цинизму, интуитивное проти[воп]оставление одухотворенной любви половой распущенности.

В других же рассказах перед нами — патологическое любование чувственной похотью, какая[-]то эротомания, культ сексуальных излишеств, — при чем от всего этого веет чем[-]то больным и грязным, вызывающим брезгливость и отвращение[,] какое может вызвать растянутый и похабный анекдот. Арцыбашев и Бабель писали о том же, но совсем по[-]иному: их отношение к сексуальным проблемам не отталкивало, а притягивало внимание к тем опасным проблемам, о которых не принято говорить вслух, но которые необходимо решить во что бы то ни стало.

Вяч. Завалишин

"