Viacheslav Zavalishin. To Tear... the Prison of the Routine!

Эта переведенная с русского книга, — если нерусский читатель правильно поймет ее, — может открыть глаза на подлинный характер брожения в рядах современной советской молодежи и среди современных советских учёных. Кроме того, она знакомит читателя — пусть не с самыми совершенными по форме, но зато едва ли не с самыми смелыми по мысли и силе протеста образцами опальной, подпольной, запретной поэзии в Советском Союзе.

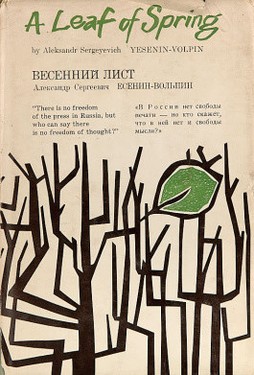

Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, автор «Весеннего листа» — сын крупного русского поэта Сергея Есенина (1895-1925), молодой советский поэт, философ и математик, кандидат наук Московского университета.

Сборник его состоит из двух частей: в одну входят стихотворения, написанные им с 1942 по 1958 годы, в другую — «Свободный философский трактат» (с подзаголовком «Мгновенное изложение моих философских взглядов»).

Этот «Трактат» безусловно написан человеком, который свободен так, как в Советском Союзе мало кто смеет быть свободным. Но в какой мере трактат А. С. Есенина-Вольпина оправдывает название «философский»?

Боюсь, что если к нему подойти с теми же строгими требованиями, с какими в коммунистическом мире принято подходить к подобного рода работам, то А. С. Есенина-Вольпина можно упрекнуть в наивности, в эклектизме, в разбросанности, в логической непоследовательности (что вряд ли простительно специалисту по математической логике). Во вступлении к «Трактату» издатель, как бы предостерегая от подхода к этой работе с обычной меркой, обращает внимание на лихорадочную поспешность, с каким был написан «Трактат» (на это ушел всего один день) и — самое главное — на то, что он написан в условиях советской несвободы и принципиальной нетерпимости ко всем философским взглядам, кроме тех, которых придерживались Маркс и Ленин.

Вступление рассматривает А. С. Есенина-Вольпина как сторонника «философского скептицизма». То, что быть может не имеет большой цены в некоммунистическом мире, приобретает в условиях советской действительности поистине исключительную ценность: «Это — совершенно закономерная реакция мыслящей и стремящейся к свободе личности против уже совершенно окостеневшей и мертвящей догмы». Я склонен думать, что трактат А. С. Вольпин-Есенина правильнее было бы назвать «проповедью внутреннего мятежника и протестанта». Проповедь эта, на мой взгляд, имеет едва ли не большее отношение к политике и идеологии, чем к философии, в собственном смысле слова.

Если это философский скептицизм, то, во всяком случае, такой, который переходит в духовный бунт. Против чего же, собственно, направлен неистовый протест А. С. Есенина-Вольпина?

Из трактата нетрудно уловить, что автор не видит ничего священного в неназванном им, но набившем ему оскомину, коммунистическом «четвероевангелье», куда входят: «Материализм и эмпириокритицизм» и «Философские тетради» Ленина, «Анти-Дюринг» Энгельса и «О монистическом понимании истории» Плеханова. А. С. Есенин-Вольпин даже не собирается вступать в философский спор с авторами этих трудов, хотя ему совершенно ясно, что в них много косного, отжившего, устаревшего, догматически омертвелого. Но он смело и решительно выступает против тенденциозно схоластического истолкования этих трудов в Советском Союзе, против принудительного превращения философии в какую-то отрасль догматического богословия, вернее, марксословия. Этот трактат — не «сплошной призыв к скепсису», а сплошной призыв к ниспровержению коммунистических богов и коммунистических вероучений с философских пьедесталов. На смену культу Маркса и Ленина должна придти никем не скованная мысль, никем не теснимое знание и свобода духовных и творческих изысканий.

«Раз уж речь зашла о свободе, — пишет А.С. Есенин-Вольпин в своем «Трактате», — замечу, что мы дорожим свободой, пониманием как возможности выбора, вовсе не потому, что нам приходится выбирать, а потому, что желаем выбирать без принуждения.

Это желание у меня очень далеко... В России нет свободы прессы — но кто скажет, что в ней нет и свободы слова».

Эта выстраданная и упорно отстаиваемая автором мысль и становится лейтмотивом всего «Свободного трактата». Отталкиваясь от ревизионизма философских основ марксизма-ленинизма, А.С. Есенин-Вольпин приходит к резкому осуждению всех видов духовного гнета в Советском Союзе. Его неистовый протест против варварского культа коммунистических богов и против принудительного обожествления философических воззрений Маркса, Энгельса, Ленина и Плеханова переходит в духовное восстание против всякой несвободы и всякой антикультуры. Я убежден, что главная и едва ли не единственная ценность этого «Трактата» — не в его философской специфике, а в страстных неистовых протестах автора (и в самом характере этих протестов) против духовного гнета вообще, против всякой несвободы и против всякой антикультуры. Поскольку эти протесты исходят от человека из Советского союза, то, естественно, хочется пояснить, одинок ли А.С. Вольпин-Есенин в своем духовном бунте или же нет. Не будут ли его призывы гласом вопиющего в пустыне? На это я отвечу, что автор «Весеннего листа» нашел в себе мужество открыто сказать о том, что у многих накипело на сердце, но о чем эти многие предпочитают молчать.

У Ивана Ефремова (видный советский писатель и палеонтолог) есть повесть «Звездные корабли». Профессор Шатров, герой повести, — лицо вымышленное, но он как бы вобрал в себя настроения, чаяния и раздумья наиболее независимых внутренне представителей русской интеллигенции. Любопытно, что его взгляды во многом совпадают со взглядами А.С. Есенина-Вольпина. Профессор Шатров с большим трудом мирится с тем, что в Советском союзе он осуждён «на длительное самоограничение, на нарочитое сужение круга интересов, на необходимость мириться с организованным глушением сильной и смелой мысли…

Самоограничение, — продолжает Ефремов в «Звездных кораблях», — как бы запирало Шатрова наглухо в темную комнату, отделяя от многообразного и широкого мира. Надо было разорвать этот плен рутины».

Профессор Шатров из повести «Звездные корабли» и А.С. Есенин-Вольпин, автор «Весеннего листа», единодушны в этом своем стремлении разорвать плен рутины. И они понимают, что для этого нужно уничтожить железный занавес, отделяющий коммунистический мир от некоммунистического, где плен рутины уже разорван, потому что там философия и идеология не стали заменителями религии (насильственно упраздняемой и повергнутой в прах в Советском союзе) и потому, что там свобода мысли сопутствует свободе печати и слова.

Именно этим некоммунистический мир и притягивает А.С. Есенина-Вольпина и как думающего человека[,] и как поэта. В стихотворении «Горевал я на чуждбине» он пишет:

Горевал я на чужбине,

Вот опять она, Москва,

Только нет во мне, скотине,

Даже тени торжества.

Горечь прежняя забыта —

И была бы воля мне,

С торжеством космополита

Я бы жил в чужой стране.

Стихотворения А. Есенина-Вольпина составляют другую часть сборника «Весенний лист». Если Сергей Есенин родился поэтом, то сын его Александр сделал себя поэтом. Сопоставляя его ранние стихи с более поздними, убеждаешься в том, что упорно и настойчиво он преодолевал формальное несовершенство своей поэзии. Но от отца Александр Есенин-Вольпин унаследовал безудержную смелость и редкую способность улавливать и воспринимать трагические стороны российской действительности.

Его стихи — это кровавые сгустки переживаний и мук отчаявшегося человека, который не хочет и не может терпеть. Это — траурный марш обречённых, но не утративших до конца надежд.

В нашем обществе все равны

И свободны — так учит Сталин.

В нашем обществе все верны

Коммунизму — так учит Сталин.

И когда «мечту всех времён»,

Не нуждающуюся в защите,

Мне суют, как святой закон,

Да ещё говорят: любите,

То, хотя для меня тюрьма

Это — гибель, не просто кара,

Я кричу: «Не хочу дерьма!»

...Словно я не боюсь удара.

...Словно право дразнить людей

Для меня, как искусство свято,

Словно ругань моя умней

Простоватых речей солдата.

Что ж поделаешь, раз весна —

Неизбежное время года,

Неразумная цель: свобода!

Стремление к этой цели не осталось безнаказанным для А.С. Есенина-Вольпина. «Он был несколько раз арестован, — сообщается во вступлении от издателя, — органы госбезопасности многократно и длительно допрашивали его, и в течение многих лет он находился в концентрационном лагере в Караганде. В какой советской тюрьме он находится сейчас, точно неизвестно».

Та лихорадочная спешность, с какой автор «Весеннего листа» написал свой «Свободный трактат», и объясняется тем, что он опасался упустить редкую возможность переправить рукопись «Весеннего листа» за железный занавес до своего последнего ареста. А.С. Есенин-Вольпин отдавал себе полный отчет в том, чем ему грозит опубликование этой рукописи за границей («до последствий мне дела нет»). В Советском Союзе есть своего рода духовный резистанс. Нельзя преувеличивать ни размеры, ни возможности этого стихийно возникшего движения духовного сопротивления, но нельзя и полностью не считаться с ним. Для читателя встреча со сборником «Весенний лист» и будет встречей с современным русским духовным резистансом.