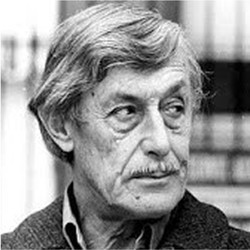

Viktor Nekrasov. Thoughts of an Old Retrograde on Contemporary Art (the Journal A-Ya, No. 4)

Недавно на одной конференции в Париже, посвященной русской культуре во Франции, речь зашла о русском художественном журнале «А-Я». Издается он в Париже уже довольно давно, выходит нерегулярно, сейчас вот вышел 4-й номер. Редакторы его - Алексей Алексеев, Александр Косолапов и Игорь Шелковский. Есть и редколлегия - из людей знающих и любящих искусство.

Какие же мысли расшевелил во мне журнал, который я всегда с интересом читаю, а на конференции упомянул как самый интересный журнал об искусстве, издающийся на русском языке? О чем задумался я, прочитав четвертый номер?

По взглядам своим я с возрастом стал человеком консервативным. В двадцать пять лет был заядлым «леваком» и конструктивистом. Кумиром моим был Ле Корбюзье, лепил из глины «архитектоны» а-ля Малевич, в живописи и графике озирался на Кандинского, Озанфона, классику во всех ее видах презирал - ни шагу назад! С тех пор произошли кое-какие события - в жизни человеческой и моей собственной, - и почему-то сейчас колонны не снесенного еще ампирского особнячка в арбатском переулке меня греют куда больше, чем стеклянные плоские дома Ле Корбюзье на улице Кирова, а просыпаясь утром, первое, что вижу - висящие на стене застывшие петербургские каналы Остроумовой-Лебедевой. И радуюсь.

Редакторы и авторы журнала, надеюсь, отдают дань уважения русской графике начала века, но, думаю, не более того. И они, и художники, о которых они пишут, устремлены вперед. Они в поиске.

Ах, как хорошо искать. И находить!

Начиная с апреля 1976 года население Северной Калифорнии жило в ожидании некоего события. Произойти оно должно было в сентябре того же года. И произошло. Десятого сентября закончены были работы по сооружению «Бегущего забора» - некоего, назовем его Художественным, произведения, автором которого был обамериканившийся болгарин Христо. Сейчас он знаменитый на весь мир.

«Бегущий забор» (Running Fence) - это натянутые на провода, поддерживаемые металлическими стояками нейлоновые полотнища. Высота этого сооружения пять метров, длина¼ сорок километров. И тянется оно, извиваясь, раздуваемое ветром по холмам и долинам Калифорнии, от города Петалума (несколько севернее Сан-Франциско) до побережья Тихого океана, в волнах которого и утопает.

Скульптура эта, или дизайн - не знаю, как назвать - пересекла четыре небольших города, 64 частных поместья, автотрассу Аляска-Мексика и еще несколько автодорог. Просуществовала полтора месяца. 31 октября того же года была окончательно демонтирована. В строительстве, длившемся полгода, принимал участие отряд рабочих и техников в количестве 65 человек, сорок грузовиков и бульдозеров, из них десять по специальному заказу, подписано было 85 договоров на право пересечения личных владений и обошлось все в два миллиона долларов¼

Поиски Христо увенчались успехом. Он стал знаменит. Его «Бегущему забору» посвящены сотни статей и десятки книг (две из них у меня есть, на третью, «Занавес в ущелье Рифл Колорадо», у меня не хватило денег), но главное, по словам Христо, это творческий подъем, который он испытывал в течении трех лет, пока шло проектирование и строительство «Забора», и энтузиазм всего коллектива в преодолении препятствий¼

Прочитав более или менее внимательно четвертый номер журнала «А-Я», я понял, что «Бегущий забор» не скульптура и не дизайн, а нечто, приближающееся к понятию «перформанс», о котором я, человек не сведущий, услышал в первый раз. Оказывается, «перформанс» (от глагола perforer - продырявливать) - как самостоятельный художественный метод - прочел я в журнале - возник еще в начале века и первыми его шагами оказались акции футуристов. Раскрашенные в несусветные цвета Бурлюк, Маяковский, Хлебников и Крученых, гуляя по улицам Москвы и Санкт-Петербурга, не просто эпатировали прохожих, а искали «проникновения искусства в жизнь или жизни в искусство». Мейерхольд, «Синяя блуза», театр Евреинова, праздничные демонстрации первых лет революции - это тоже «перформанс».

Сейчас он принял другие формы. Рассказу о них посвящена статья Маргариты Мастерковой. Оказывается, есть специальные группы, коллективы, эксперименты, действия, зрелища, игры, имеющие даже названия - «Смещение времен», «Лесные пришельцы», «Осенний зеркальный сон», «Третий вариант» и т.д. Даже Манифесты.

Группа «Коллективные действия» определяет свои принципы, например, так: «Наша деятельность есть духовная практика, а не искусство в смысле эстрады или салона. Каждое наше действие есть ритуал, цель которого с помощью грубой, примитивной символики создать среду единогласия участников. Все происходит на природе и возможно только в случае непосредственного в этом действии участия».

А дальше начинается своеобразное веселье. Куда-то бегут, что-то перетягивают, опять бегут¼ Все это фотографируют. Передвижение является обязательным в «перформансе». Иногда это называется «дезурбанизацией». Примером «дезурбанизации» является, например, акция некоего Никиты Алексеева, который назвал ее «10 тысяч шагов». Совершая путешествие, он через каждые тысячу шагов останавливался, фотографировал происходящее, пил вино и, кроме того, писал по два текста, один из которых оставлял в снегу. По словам Алексеева он создал «Опыт пути в его чистом виде».

Примеров Маргарита Мастеркова приводит много, я же только один, но вижу, что искусство - в буквальном и переносном смысле - действительно не стоит на месте, все время движется, что-то ищет. И основа этих поисков - разрушение общепринятых рамок. А в общем-то абсурд! Римма Герловина, например, ест яблоко. Ее фотографируют. На другой фотографии на ее голом животе нарисован кишечник, а в нем яблоко - вот, мол, уже и съела его¼

Для чего все это? Все эти прогулки, записки, яблоки на животе? Ответить могу только так - ребята молодые, что-то ищут и им весело. Художник Христо тоже чувствовал некий подъем три года, проектируя и строя свой забор. Раз интересно, весело, подъем - почему б этим не заняться?

Ну и что ж? Это и есть авангард. Тот самый, что назывался в 60-е годы «поп-арт», «оп-арт», концепт, «боди-арт», гиперреализм, минимализм, наконец, этот самый «перформанс»?

Игорь Голомшток в своей умной и интересной статье в том же 4-м номере приводит высказывание художественного критика Роберта Хьюза из лондонского еженедельника «Санди Таймс» (30.12.1979 г.).

С точки зрения Хьюза, «Великая Мечта Двадцатого Столетия о прогрессе в 70-е годы исчерпала себя[,] и питаемая ею энергия авангарда ушла в песок. Начинается новая эпоха в искусстве, уже не отмеченная прямолинейным движением вперед. Эпоха[,] не обожествляющая Истину, не делающая кумира из завтрашнего дня и, следовательно, без авангарда».

Рассуждение более чем грустное. А у меня и того более. Выходя из залов недавно закрывшейся в Париже выставки современного искусства «FIAC-82», перевернувши последнюю страницу журнала «А-Я», никак не могу отделаться от мысли, что главное сейчас для художника - не походить на других, переплюнуть соседа. И добиваться этого любыми средствами. Не быть похожим - вот цель! Или быть не похожим. Пусть ни на что, но не похожим, кровь из носу¼

Консерватор, ретроград, пассеист - принимаю на свой счет все эти эпитеты. Но ничего не могу поделать. Недавно купил (о цене не спрашивайте!) толстенный, прекрасно изданный издательством «Искусство» том «В. Серов[.] Жизнь и творчество».

Листаю, листаю и упиваюсь, упиваюсь, упиваюсь...