Vladimir Samarin. Evil Nature

5

За границу вывезены и опубликованы на русском и других языках многочисленные произведения из литературного подполья – рассказы, повести, стихотворения, воспоминания, где находим целую галерею чекистов.

Они у Абрама Терца, у Евгении Гинзбург, у Галины Серебряковой и у других.

О Гинзбург и Серебряковой стоит, однако, сказать отдельно. Не совершивши никаких преступлений против режима, они сами соучаствовали в преступлениях власти против народа, и их арест, их мытарства в местах заключения – не возмездие ли за содеянное? Евгении Гинзбург – за соучастие, а бывшей чекистке Галине Серебряковой – за прямые преступления.

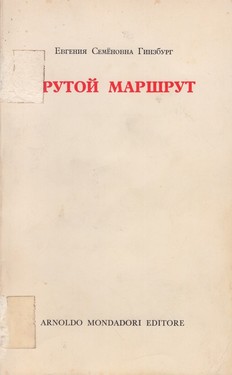

Вместе с тем они дали в своих воспоминаниях – «Крутом маршруте» и «Смерче» – потрясающие картины большевицкого произвола, отвратительные образы чекистских нелюдей – палачей и садистов, психопатов и полубезумцев, людей с куриными мозгами и волчьей совестью, нанесли своими воспоминаниями удар по тому строю, который, ничему не научившись, ничего не поняв, – продолжают защищать и обелять.

Евгения Гинзбург была арестована не дома, а вызвана в НКВД, к капитану Веверсу – и домой вернулась через семнадцать лет.

Едва живая, приехала она в НКВД.

«Стучу и, не расслышав ответа, переступаю порог, – пишет она. – И сразу сталкиваюсь со взглядом Веверса. Глаза в глаза. Их бы надо в кино крупным планом показывать, такие глаза. Совсем голые. К этому взгляду не требовалось никаких комментариев. Но я еще сопротивляюсь. Я продолжаю делать вид, что считаю себя по-прежнему человеком, коммунистом, женщиной».

Она была уже – ничто.

Веверс смотрит пренебрежительно:

«На лице его та самая гримаса – смесь ненависти, презрения, насмешки, которую я сотни раз видела потом у других работников этого аппарата, а также у начальников тюрем и лагерей».

Видела она эту гримасу и до ареста – у своих же товарищей по партии, измывавшихся над ней на партийных допросах.

Таким образом, злодейское начало не только в органах безопасности: оно в самом партийном аппарате, прежде всего в руководстве партии.

Одного из первых своих мучителей Гинзбург увидела в доме отдыха для избранных, для членов партии. Спросила у мужа, кто такой. Муж ответил: товарищ Бейлин, новый председатель партколлегии Комитета партийного контроля.

«Думала ли я тогда, – восклицает Гинзбург, – что за внешним обликом добродушного местечкового портного скрывается мой инквизитор?»

Бейлин допрашивал Гинзбург каждый день. Скоро к нему присоединился еще один «товарищ из Москвы», фамилии которого Гинзбург не запомнила, называет его – Малютой Скуратовым.

«Это был антипод Бейлина по приемам следствия, но в то же время его двойник по садистской изощренности».

Гинзбург пишет о многих. Достаточно и этих двух, чтобы стало ясно: те же, нелюди, и в органах безопасности, и в руководящем партийном аппарате.

У Галины Серебряковой тоже целая галерея палачей и садистов, от тюремного надзирателя до заместителя Ежова – Агранова.

Как и Гинзбург, Серебрякову начали вызывать на допросы еще до ареста. Наконец, вызвали к Агранову. Она попросила: арестуйте…

«Агранов расхохотался. Это был рыхлый, нескладный человек, брюнет, с позеленевшей кожей, густой сетью морщин вокруг злых полубезумных черных глаз, с удивительно длинными и толстыми губами, углы которых были опущены, как у бульдога, к подбородку и придавали лицу выражение жестокости и пресыщения».

Только один раз:

«Улыбка безумца раздвинулась, но так и не приподняла опущенных к подбородку губ».

Перед нами законченный портрет чекистской нелюди, – не литературный герой, не плод воображения художника (здесь Гойя нужен!), – портрет с натуры.

У Абрама Терца (Андрея Синявского), в повести «Суд идет», нелюди собраны на товарищескую вечеринку, к прокурору Глобову.

«Владимир Петрович решил досидеть до конца. Ему нравились эти ребята, сослуживцы Аркадия Гавриловича, – с открытыми, как ладонь, лицами, с чистыми, как стеклышко, биографиями, с незапятнанной совестью. Добродушные мужчины, наводящие ужас, может быть, на полмира».

Все они в штатском, но Глобов хорошо знает – здесь есть капитаны, майоры, даже два полковника.

«Невидимая грозная армия сидела за праздничной трапезой».

Говорили о детях, о футболе, о летнем отпуске, разгорелся спор об элегантности бежевых «Побед»… Многие из них, как рассказывают, любят удить рыбу, варят сами обед, мастерят детям игрушки; один следователь по особо важным делам в часы отдыха вяжет перчатки, вышивает подушки и скатерки.

У Леонида Андреева есть рассказ, где палач, повесив очередную жертву, шел в лес и слушал пение птиц: он любил птиц.

От водки собравшиеся у Глобова нелюди – смолкали, цепенели.

«Осовелым, сосредоточенным взглядом озирают свои ряды, прислушиваются».

Какой[-]то лейтенантик, затесавшийся среди старших по чину, не выдержал мрачного напряжения, стал, испуганно озираясь, рассказывать, как в кино был, «Падение Берлина» смотрел: интере-е-сно…

К нему потянулись шеи и уши, выжидательно замерли рыла.

Испуганно взвизгнув, лейтенантик замолк.

«И торопливо заткнул рот первой попавшейся семгой.

Наступила тишина. Даже чокаться перестали. Молча пили, молча закусывали».

Здесь нет ни палачей, ни садистов – гротеск, а у читателя – холод по спине.

В том же гротеске, со вторым планом, где тот же ужас, даны Абрамом Терцем и сексоты-соглядатаи:

«Прогуливаясь по участку, им отведенному свыше, они мечтают о чем[-]то или ведут вполголоса задушевный разговор. Одного зовут Витя, другого Толя. Большего знать нам не дано».

Знать не дано, но можно догадаться, что Абрам Терц расправился с писателями-сексотами Всеволодом Кочетовым, редактором худшего толстого журнала «Октябрь», и Анатолием Софроновым, редактором мещанско-соцреалистического «Огонька».

«Толя говорит Вите:

– Послушай, Витя. Пора бы и канализацию приспособить к настоящему делу. Ведь столько тайного материала бесконтрольно уплывает по трубам! Проекты, конспекты, любовные письма, черновики художественных произведений и даже беловики».

Драгу или сеть поставить, чтобы вылавливать исписанную бумагу, чтобы никто своих секретов не смог спустить в унитаз, – вот о чем мечтает писатель Сафронов.

У Кочетова подход к делу более научный: не написанное, а мысли надо читать, аппарат-мыслескоп изобрести!

«Тишина! Двое в штатском ходят по городу. Двое в штатском. Медленно, степенно шествуют они по заснувшим улицам, заглядывают в помертвелые окна, подворотни, подъезды. Ни души. Одного зовут Витя, а другого Толя. И мне боязно».

И читателю боязно, страшно от этих орвелловских строк.

Литературные произведения, попадающие за границу, разны по своим художественным достоинствам. Повесть «Дворник Лашков», как и повесть «Суд идет», из числа тех, которые ценны не только своим политическим звучанием. Автор повести неизвестен. Помещена повесть в 64 номере «Граней», и в редакционной сноске сказано: «Публикуемая нами талантливая повесть ‟Дворник Лашков” принадлежит к перу российского автора. По известным соображениям, эта рукопись, переданная из СССР в редакцию ‟Граней”, печатается без имени автора».

Повесть действительно талантлива; поэтому так незабываемы образы чекистских нелюдей. В годы ежовщины их презрительно называли энкаведешниками или энкаведушниками, потом – эмгебешниками, а теперь – кагебешниками.

В повести «Дворник Лашков» нет ни сатиры, ни гротеска: здесь чекисты в их подлинной сущности, здесь страх перед ними и ненависть к ним, внезапно прорывающаяся и захлестывающая человека.

Пришли за рабочим Алексеем Царевым. Дворник Лашков не поверил: рабочий же простой, свой человек! Но ему сказали коротко: веди.

И он повел их к Цареву, другу-приятелю своему:

«Их мозоли имели одинаковый цвет и запах. Они уже успели съесть достаточно соли и выпить четвертинок под пиво с воблой. Ко всему – им предстояло породниться. Поэтому, когда штатский небрежно этак, носком ботинка постучал в девятую, Лашков впервые ощутил, как, все нарастая, в нем поднимается волна удушливого бешенства, и, охваченный почти непреодолимым желанием броситься на бритоголового, подмять под себя его и его уверенность, и его вот эту по[-]кошачьи победную усмешку, он отвернулся и схватился за перила, чтобы перебороть искушение».

Уходя, Царев оглянулся на жену, на сына.

«Сын проводил его до двери взглядом, окрашенным настороженной вопросительностью. Так дети смотрят на покойников: еще не сознавая, но уже безотчетно чувствуя жуткое таинство происходящего».

И еще раз едва сдержал себя Лашков, – в другой раз и при других обстоятельствах, чтобы не броситься на чекиста-сексота, чтобы не затоптать его ногами.

Не одного человека погубил Никифоров. По его доносу арестовали и Царева.

«Всех, всех под корень, – шипел Никифоров на ухо Лашкову. – Выведем. Мы дрались, кровь проливали, а им – не по носу. Не нравится, получай, голубчик, девять граммов.

Лашкову стало трудно дышать. Скажи Никифоров еще хоть одно слово, дворник, снова охваченный недавним бешенством, наверно[,] затоптал бы его. Но тот, словно предугадывая недоброе, замолчал, и Лашков шагнул в ночь».

Не один Лашков ненавидит Никифорова. Задушить его готов плотник Иван Левушкин.

«Иван застонал протяжно, боднул воздух и двинулся к Никифорову:

– Ржа ты, ржа, – захлебываясь говорил он при этом, и слезы текли по запаленным щекам, но и оставляли на них свежие борозды, – проедаешь жись, и нет на тебя порухи… Какая-такая зверюга и от какого-такого шелудивого пса рожала тебя?.. Дай же я плюну на тебя, чтоб издох ты, пес!.. Что же ты нам век заедаешь?..

Плотник схватил его за грудки, тот беспомощно замахал руками, пытаясь вырваться, и неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы Калинин не втиснул между ними руку и не развел их».

Предчувствует недоброе не один Никифоров, а вся «ржа», въевшаяся в Россию. Не одни чекисты-профессионалы – весь партийный аппарат отдает себе отчет в том, что будет, если…

В 1958 году, по свежим следам венгерской революции, в журнале «Нева» (номера 6 и 7) появился роман писателя-сталинца В. Кочетова «Братья Ершовы», – и в романе едва скрываемый страх перед будущим.

Дмитрий Ершов пришел к секретарю горкома Горбачеву.

В груди у него «горит все» от того, что делается: разве Венгрия стеной отгорожена, разве враги коммунизма не давят со всех сторон?

Горбачев соглашается: наступление бешеное; пытается успокоить Ершова.

А тот не успокаивается, допытывается:

«Ну, а мы что же, сидеть будем и дожидаться, когда нас кверху ногами вешать примутся, и на тех самых деревах, которые мы сами и сажали?

– Кто же это нас с тобой вешать будет?

– А кто венгерских товарищей вешает?

– Уже не вешают.

– Ну вешали…»

Тревога, звучащая в диалоге двух коммунистов, встревожила, очевидно, и цензуру, потому что в новой редакции романа, выпущенного вскоре в издании «Роман-газеты», диалог изменен, но и в новой редакции звучит та же тревога перед нарастающими в стране настроениями.

И Ершов, и Горбачев[,] и сам писатель Кочетов хорошо знают, какой след оставили в памяти людей, ничего не забывших, ничего не простивших, – и беснование ежовщины, и бериевщина, и шелепинщина. Нет принципиального отличия и в андроповщине: методы меняются – сущность остается.

ЧК, ГПУ, НКВД, МВД, КГБ…

Змея меняет кожу…

Но люди помнят все!

«Конец тридцатых годов, смерть дочерей моих одна за другой, затем тягчайшее испытание, оставившее в сознании след неизгладимый», – пишет Ольга Берггольц в автобиографических очерках «Поход на Нарвскую заставу».

Не может и не хочет ничего забыть Корышев в романе Юрия Трифонова «Утоление жажды». Столько лет уже прошло, а он отчетливо видит молчаливые толпы людей – женщин, старух, детей, стоявших в бесконечных очередях у тюрем, – видит, не забывает, не прощает.

Проклятые десятилетия, время страданий, каких не видал народ никогда – можно ли это забыть?

И как бы откликаясь писателям на родине, писатель-эмигрант Леонид Ржевский в своей повести «Горячее дыхание» восклицает:

«Будь проклят и тот, кто захотел бы дать этому времени отпущение грехов!»

Конец

"