- Yuli Margolin

-

Authors

- Review

-

Source Type

- Fantasticheskie povesti Review

-

Publications

- January 1962

-

Date

2

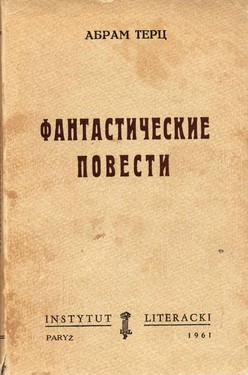

«Фантастические повести» вышли в том же издании [(]«Инст[и]тут Литерацки», Париж), что и первая книга того же автора, «Суд идет», два года назад.

В декабрьском номере парижского польского ежемесячника «Культура», представляющего социалистическое течение польской эмиграции, пишет Ю. Мерошевский, руководящий публицист «Культуры»:

«Мы вот уже два года издаем книги русских авторов, писанные «в ящик», и имеем реальные основания думать, что этих книг буде[т] больше».

Не случайно, конечно, передаются эти рукописи за границу именно через польское посредничество. Но мы здесь не входим в мотивы и обстоятельства, заставляющие Абрама Терца и других пользоваться таким, а не другим мостом. Важно, что некоторая часть существующей в России «подземной» литературы всплывает на поверхность.

Явление Абрама Терца особенно знаменательно. От Исаака Бабеля к Абраму Терцу — прямая линия. Мы не сравниваем их по таланту. Бабель — мастер, Терц пока только экспериментатор. После первой его книги «Суд идет» (рецензированной в Н[овом] Р[усском] Слове 8 декабря 1959 г.) его новые «Фантастические повести» не оставляют сомнения, что пред нами интереснейший и даровитый писатель. Кстати, и повесть «Суд идет» целиком включена в эту новую книгу.

Переход от Бабеля к законспирированному автору, пишущему под псевдонимом «Абрам Терц», совершился с исторической необходимостью. Что делать писателю, который в СССР не хочет приспособиться к казенному лживому стандарту и не хочет дать себя отправить «к трепаной матери» по[-]сталински или по[-]хрущевски? Ему остается одно из двух: либо распрощаться с писательским призванием, либо уйти в подполье. Подполье к романтике не располагает. Терц никому и ничему не верит. Бабель мог еще верить всем сердцем, что «Карл-Янкель» будет счастлив; Терц знает, что сделали с Карл-Янкелем. Бабель в ключевом рассказе «Нефть» провозгласил [:] «Отвергнем таблицу умножения как правило государственной мудрости». И в том же рассказе: «Строчу у себя на службе, над головой грохот, с потолка валится штукатурка. Москва разрыта… дым идет[,] как над пожарищем. А на Варварской площади парень идет: рожа добрая, улыбается, как ребенок». В образе этого парня с доброй рожей, улыбающегося как ребенок, Бабель видел будущее. Плохой был из него «социалистический реалист». После Бабеля пришел Терц. Все бабелевские очарования у него превратились в разочарования; место романтики заняло ожесточение.

Терц писатель непримиримый. Писатель опустошенный, хотя в самом сочетании этих слов содержится противоречие. Протест ведь свидетельствует о силе жизни, о ее неиспользованных возможностях и ресурсах. Надо вникнуть в «фантастику» Терца, пробиться сквозь цинизм, богохульство, нарочитую развязность стиля, вызывающе грубую эротику, чтобы услышать этот голос «из-под земли». Литературные маневры Терца далеки от изысканности, это реакция на советское «благоприличие». И если Бабеля — тридцать лет тому назад — можно было назвать «экспрессионистом», то наш современник Терц — сюрреалист.

Послушаем:

«Глухарь замертво скатился с березы, словно его дернули за веревку. Я спустил курок и, прицелившись, вижу, что он сидит на суку, здоровенный черный петух и глядит на Диану. Мы слезли с коней и поскакали. — «Ни пера, ни пуха», — Катенька в розовом капоте машет рукой с веранды. Прыгнув в седло, я сбегаю с крыльца и натягиваю сапоги. — «Пора, барин, вставать», кричит мне в ухо Никифор, — «скоро светает».

Что это такое? Это фильм с конца, или память, отступающая по своим следам. Полагалось бы так:

«Пора, барин, вставать, скоро светает», — кричит мне в ухо Никифор. Я натягиваю сапоги, сбегаю с крыльца, прыгаю в седло. Катенька в розовом капоте машет рукой с веранды…» и так дальше, пока глухарь замертво не скатится с березы. Терц с ожесточением ломает законы социалистического и всякого реализма: действительность внушает ему глубокое отвращение и недоверие. Он с ней расправляется, поступает с ней по своему усмотрению. Отсюда — самоирония, ибо автор сам тоже — часть той же ненавистной и проблематической действительности.

В «Фантастических рассказах» мир валится на автора нагромождением искромсанных деталей, как обрушившийся дом:

«Ай-я-яй, что они наделали, чем занимались! Варили манную кашу. Выстрелил из ружья, не попал. Отвинчивал гайку и плакал. Женька грел щеки, зажав «гаки» под мышкой. Витрина вдребезги. Шатенка надевала штаны».

В тазу перед встречей бежал рысцой с чемоданом. Отвинчивал щеки из ружья, смеясь рожая старуху: — Вот те на! приехали! Умирала брюнетка. Умирал Николай Васильевич. Умирал и рождался Женька. Шатенка играла Шопена. Но другая шатенка — 17-ая по счету — все[-]таки надевала штаны».

Весь смысл заключается в синхронности этих деталей, каждая из которых не имела никакого смысла. Они не ведали своих соучастников. Больше того — они не знали, что служат деталями в картине, которую я создавал, глядя на них. («Ты и я»[,] стр. 51).

Картина, создаваемая Терц[е]м, беспросветно мрачна. «Записки из подполья» — буквально, и в другом, применительно к новым временам, варианте. Записки из советского подполья. Вместо торжественной приподнятости и высокого стиля — нарочитая смехотворность, паясничанье и обывательский говорок. Но в этот говорок вплетаются совсем несмешные слова, как искры или вспышки подземного огня. И хотя Терц отталкивается от проклинаемого им советского быта в своих «фантастических повестях»[,] быт этот налицо, схваченный острым пером природного рисовальщика, доведенный двумя-тремя штрихами до гротеска.

Москва, на которую Бабель в «Нефти» возлагал такие надежды («Теперь в Москве самый фронт… увеличим экспорт в девять раз»), тридцать лет спустя так выглядит у Терца:

«Москва кишела подставными фигурами… Они прикидывались случайными встречными и фланировали по улице с отсутствующим выражением лиц, но были почему[-]то одеты единообразно, по форме… Всего отвратительнее были дома — многооконные глазастые твари…» («Ты и я»[,] стр. 58).

В этой Москве живет и подает голос писатель-аноним, писатель-невидимка, который о своей работе говорит так:

«Я пишу эту повесть, как потерпевший кораблекрушение сообщает о своей беде. Сидя на уединенном обломке или на безжизненном острове, он кидает в бурное море бутылку с письмом — в надежде, что волны и ветер донесут ее до людей, и они прочтут и узнают печальную правду. Доплывет ли бутылка? — вот вопрос[»].

«Кто мои читатели?»[,] спрашивает А. Терц[,] «и к кому я, собственно, обращаюсь, и на кого уповаю в своем художественном изыскании? Мне кажется: главным образом, это — я сам. Во-первых, когда пишешь и перечитываешь, то ведь невольно читаешь и перечитываешь написанное, и вот, слава Богу, один читатель уже нашелся[»].

«Но помилуйте, — возразят мне другие, — не для себя же вы так стараетесь, и сидите по ночам, и не спите, и тратите последние силы?».

«Для себя — скажу я им честно и откровенно. — Но только — не для такого, какой я есть в настоящий момент, а для такого, каким я буду когда-нибудь. Значит, и все прочие, временные, читатели могут ко мне присоединиться. Ибо никому не известно — кто из нас кем был и будет. Может, вот вы, именно вы и есть — я? Поэтому пока приходится иметь дело со всеми, а там посмотрим.

Ведь что же происходит? Живет человек, живет и вдруг — бац! и нет его больше, а вместо него по тому же месту ходят другие люди и в свою очередь предаются бессмысленному уничтожению. Только и слышишь кругом: бац! бац! бац!

Что делать? Как с этим бороться? Вот тут и приходит на помощь — всемирная литература. Я уверен: большая часть книг — это письма, брошенные в будущее с напоминанием о случившемся. Письма до востребования, за неимением точного адреса. Попытка задним числом восстановить отношения с самим собой и со своими бывшими родственниками и друзьями, которые живут и не помнят, что они — пропавшие без вести.

Пропал человек, ищи-свищи. Распался на составные части, потерялся в толчее и не видно его нисколько. («Гололедица»[,] стр. 130).

Это щемящая нота — «пропал человек» — проходит насквозь фантастические повести Абрама Терца. На Западе довольно собственных «битников», «циников», есть Бек[к]ет, есть Ионеск[о]… но если кто-нибудь думает, что по той стороне лучше, пусть вчитается в повести Абрама Терца, советского писателя, неподвластного советским социальным законам и приказам.

«Души нет» — пишет он — «есть лишь отверстие в воздухе, и сквозь это отверстие проносится нервный вихрь разобщенных психических состояний, меняющихся от случая к случаю, от эпохи к эпохе».

«Не помню, чей афоризм: «Мертвые — воскреснут»[.] Что же, я не спорю… Но покуда все не улучшится и не изменится — остаюсь с мертвыми. Нельзя бросать человека в этакой нищете, в этаком последнем унижении… А что может быть униженнее мертвого человека?»

3

От эффектных евреев Исаака Бабеля осталось у Терца немного: Соломон Моисеевич, печальный мужчина, немолодой и скромно одетый, которого пускают посидеть в ресторане главным образом за культурную внешность, — и гражданин Рабинович, С. Я., врач-гинеколог, которого забыли реабилитировать. Сорок лет революции недаром прошли.

Книга начинается рассказом «Графоманы». Это, говорит Терц, — все, кто в Советском Союзе одержим потребностью писания, не находящей себе выхода. — «Общенародная склонность к изящной словесности! А знаешь, чему мы обязаны? — Цензуре! Она, матушка, она, родимая, всех нас приголубила. За границей проще, беспощаднее. Опубликует какой[-]нибудь лорд книжку верлибра, и сразу видно — дерьмо. Никто не читает, никто не покупает, и займется лорд полезным трудом, — энергетикой, стоматологией.. А мы живем всю жизнь в приятном неведении, льстимся надеждами… Само государство дает тебе право — бесценное право! — считать себя признанным гением».

И дальше: — «Галкин назвал графоманию основой основ и началом начал, и назвал ее болотистой почвой, откуда берутся чистейшие родники поэзии. Эта почва — говорил Галкин — переполнена влагой. У нее нет выхода. Придет время — говорил Галкин, и она хлынет из недр и затопит мир!»

«…Кругом графоманы! Нас много, много, больше, чем надо. И мы напрасно живем и бесполезно умираем. Но кто-нибудь из нас дойдет. Ты, или я, или кто[-]нибудь еще. Дойдет и донесет…»

Следующий рассказ «В цирке» написан в смешной манере Зощенко, но там, где Зощенко времен НЭП-а был только забавен и мягко-добродушен, Терц ядовит и горек. Чего только нет в этом рассказе, где вся жизнь приравнена к цирку и «загадочный русский характер» предан непристойному осмеянию…

В трех следующих рассказах происходят чудеса в решете. Рассказ «Ты и я» названием напоминает Блока [(]«Как часто плачем ты и я — над бедной жизнию своей»), но Терц подобрал другой эпиграф из книги Бытия: «И остался Иаков один. И боролся некто с ним, до появления зари». Рассказ ведется во всех трех лицах[,] герой его раздваивается и расстраивается в гиперболе страха, когда все всех боятся, и все одержимы коллективной манией преследования. Рассказчик обращается к себе на «ты» и видит себя со стороны: «он». Но опасно приближаться к себе-другому.

«Меня угнетали эти бесконечные напоминания, эта неуместная близость к тебе в ту минуту, когда я надеялся от тебя скрыться достаточно далеко. Я приближался к тебе с опасной быстротой и уже видел рядом с собой твои глаза, расширенные от бешенства. Назад! Назад! Поздно. Я вошел в твой мозг, в твое воспаленное сознание, и все твои последние тайны, которых я и знать не хотел, открылись предо мною».

«Ты вскочил со стула. Все свидетели твоего злодеяния были в сборе. Ага! Попались! Ты замахнулся на меня… на весь мир своей заготовленной бритвой».

«Стой! Не смей! Что ты делаешь?…»

Повести Терца и есть та «бритва», которой он замахнулся на весь мир. Следующий рассказ «Квартиранты» написан от имени «домового» или человека, превратившегося в домового в той коммунальной квартире, где лешие ходят на службу, соседка Софья Францевна — бывшая русалка, эвакуировавшаяся в столицу из реки, отравленной химической индустрией, а другая соседка, Кроваткина, — ведьма.

«Нет, Сергей Сергеевич, не найти вам среди наших квартирантов ни одного живого лица… и вам не сдобровать: окружат вас мерзкими харями, кикиморами, упырями… Страшно станет. Запьете пуще прежнего, и чем больше пить будете, тем страшнее будет».

Домовой умоляет Сергея Сергеевича, писателя, спасти его. — «Главное, Сергей Сергеевич, вместе надо держаться. Мне без вашей, без человеческой помощи вовек отсюда не выбраться. По внутреннему помещению расхаживаю сколько угодно. Хочу — по стенам, хочу — по потолку. Но за порог ни ногой. Физиология не позволяет». — «Да и вы — не буду скромничать — без меня пропадете. А со мной — Бог даст — всемирную известность получите. Чарлз Диккенс[,] Майн Рид. Ведь я знаю — все знаю, хитрец вы этакий. Я — в дверь, вы — за перо. Даже когда не совсем в себе и языком плохо владеете».

Коммунальная квартира оживает под пером Терца во всем своем кошмарном образе. Но домовой напрасно теребит Сергея Сергеевича — они оба гибнут. И в последнюю минуту, когда только остается молиться о спасении, — нет умения и нет способности молиться.

«Что же ты, Сергей Сергеевич, с чертями живал, о чертях рассказы записывал[,] а молиться не научился?»

Последняя из «Фантастических повестей» — «Гололедица» — написана с пронзительной тоской. Прием, которым пользуется автор, одарив героя способностью видеть насквозь, видеть прошлое и будущее лиц, с которыми встречается, прошлое и будущее целой эпохи, — в сущности, старое притязание мыслителя видеть вещи как момент в вечности. И в этой перспективе будущее полковника МГБ Тарасова представляется в виде «титанической сосульки», а будущее человечества — ледяная пустыня, где люди превратились в ледяные полипы. «Гололедица» Терца (с датой 1961 года) — ответ на «Оттепель» Эренбурга. Автор предлагает видеть в ней «во избежание кривотолков — следствие его личной душевной травмы».

В целом — книга замечательная и необыкновенная. Можно только гадать[,] что еще выйдет из[-]под пера ее автора, если не ликвидируют его в порядке советской «госбезопасности». «Фантастические повести» — результат фантастической ситуации, в которой находится автор-невидимка, укрытый от своих читателей и не смеющий назвать себя.

Ю. Марголин