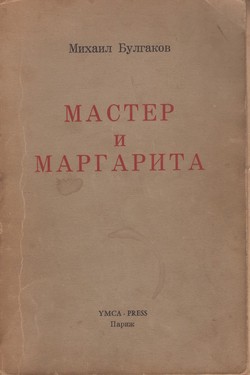

Издательство YMCA-PRESS в Париже выступило роман «Мастер и Маргарита» с предисловием Архиепископа Иоанна Сан Францисского.

– «Михаил Булгаков (1891–1940) унес из этого мира тайну творческого замысла своего главного произведения «Мастер и Маргарита», в которое он вложил двенадцать своих последних лет и, в сущности, – всю жизнь», – говорит Архиепископ Иоанн.

– «Это произведение пролежало в бумагах покойного 26 лет. В ноябрьском № 11 1966 года журнала «Москва» появилась первая часть его, и в январском № 1 1967 – вторая, последняя[»].

«Публикация была сопровождена статьями Константина Симонова и А. Вулиса… Надо отдать честь обоим авторам, – с умелостью и даже своеобразным блеском они “подали” роман Булгакова читателю. Они очень умело оправдали странную, необычную форму этого произведения и сделали приемлемым его содержание для своей страны. Нужно было их искусство, чтобы реабилитировать “Мастера и Маргариту”».

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» действительно представляет собой совершенно исключительное явление в пореволюционной русской литературе.

Он – многопланен, его фантастика необычна, неожиданна, поразительна, сатира переплетается в нем с моральным протестом против низости и душевного «всемства» обывателей, чиновников и полиции, а острая нота тревоги о судьбе творческой личности сплетается с жутким ощущением присутствия злой силы в мире.

Кажется нигде, кроме его романа, ни в Советской России, ни в эмиграции, метафизика не заявляла свои правда так подчиняюще-властно, – не потрясала, не увлекала читателя так, как в «Мастер и Маргарита».

Да, это не легкое чтение, – чтение, требующее огромного духовного усилия от каждого, а криптограмматичность замысла романа, видимо нарочито созданная автором, еще больше усиливает трудность как следует понять, что именно хотел сказать Михаил Булгаков.

Множество действующих лиц и множество событий предшествуют появлению в романе двух его главных персонажей: писателя, «Мастера», остающегося без имени, работающего над повестью о римском Прокураторе Иудеи, Понтии Пилате, и Маргариты, как бы представляющей воплощение для него «души-сестры», в конечном счете спасающей его не только от заключения в сумасшедшем доме, но и от заключения в этой, земной жизни.

Тема о Понтии Пилате неминуемо встречается с темой об Иисусе Христе[,] и здесь Михаил Булгаков с чрезвычайной (– для той эпохи, когда он писал) смелостью показывает три метафизических измерения тайны Искупителя.

Роман начинается со случайной встречи двух представителей московского художественного мира – редактора толстого журнала Михаила Александровича Берлиоза и поэта Ивана Понырева (псевдоним: Бездомный) со странным господином, по всей видимости, иностранцем.

Михаил Александрович, человек очень образованный и начитанный, заказавший поэту для очередной книжки журнала большую антирелигиозную поэму, недовольный тем, как поэт изобразил Иисуса Христа, начинает рассказывать ему «о происхождении мира».

– «Поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного и про египетского Озириса, благостного бога и сына Неба и Земли, про финикийского бога Фаммуза и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицли-Пуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике».

Другими словами, редактор рассуждает на самом низком, самом материальном, атеистическом плане:

– Иисуса Христа не существовало. Он – миф.

И тут – вступление в действие романа бесовской силы, – сидящий около них иностранец вмешивается в разговор и, заговорив о том, что человек смертен – «но это было бы еще полбеды, плохо то, что он иногда внезапно смертен», роняет совсем непонятную для своих собеседников фразу, обращаясь к Берлиозу: – «Вам отрежут голову».

– «Бездомный дико и злобно вытаращил глаза на развязного неизвестного, а Берлиоз спросил, криво усмехнувшись:

– А кто именно? Враги? Интервенты?

– Нет, – ответил собеседник, – русская женщина, комсомолка.

– Гм… – промычал раздраженный шуточкой неизвестного Берлиоз, – ну, это извините, маловероятно.

– Прошу и меня извинить, – ответил иностранец, – но это так. Да, мне хотел[o]сь бы спросить вас, что вы будете делать сегодня вечером, если это не секрет?

– Секрета нет. Сейчас я зайду к себе на Садовую, а потом, в десять часов вечера в МАССОЛИТ-е состоится заседание, и я буду на нем председательствовать.

– Нет, этого быть никак не может, – твердо возразил иностранец.

– Это почему?

– Потому, – ответил иностранец, и прищуренными глаз[a]ми поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы, – что Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится».

Логика обыкновенных людей сталкивается со способностью «иностранца» видеть будущее.

В дальнейшем, возвращаясь после этого разговора к себе, Берлиоз поскользнулся на том месте, где Аннушка разлила масло, и упал под трамвай, который отрезал ему голову. Трамваем управляла девушка.

А дьявол (читатель уже давно догадался, что «иностранец» – это принявший человеческое обличье дьявол), продолжая беседу, иронизирует по поводу неверия в историческое бытие Иисуса Христа, высказанного его собеседниками-атеистами, и рассказывает им свою версию о Понтии Пилате и о суде над Иисусом Христом.

Этот рассказ – второй план события, дьявольская его версия.

Все сдвинуто, переиначено, все не так, как в Евангелиях, но все-таки Он – был.

Даже дьявол не отрицает того, что отрицают материалисты.

Но в дьявольской версии скрыто, помимо всего прочего, дьявольское главное: – Он не воскрес.

Сомнения и колебания Пилата и все его последующее раскаяние превращается в ничто, если Он – такой же человек, как все мы, хотя бы и вызывающий к Себе симпатию.

Тут настоящий трагизм неверия: – умер и погребен, но не воскрес.

Утверждение факта исторического существования Иисуса Христа, без воскресения Его, – полуистина.

Но все же, по сравнению с материалистическим отрицанием самого бытия Его, и это – «шаг вперед».

Даже дьявол, по своему, верует – вот упрек, который, возможно, бросил М. Булгаков «в огород» воинствующего материализма.

Но если дьявол «верит», он все[-]таки не отрекается от желания создавать повсюду зло.

Начинается, как говорили в старину, «бесовское действо».

Бесы завладевают Москвой, бесы куралесят, издеваются, как хотят, над людьми, создавая полную неразбериху.

Поэт Бездомный попадает в сумасшедший дом, ряд уравновешенных людей, видных и ответственных работников, совершают глупые и нелепые поступки, путаница растет, как снежный ком.

Чего стоит один только публичный сеанс «черной магии», устроенный «иностранцем» и его двумя помощниками (они якобы были специально приглашены для этого в Москву, чтобы разоблачить суеверия), во время которого всем дамам были розданы заграничные наряды (действие романа происходит летом), которые они надели на себя и которые в конце представления превратились в ничто, оставив их в самых легких нижних одеяниях.

Последняя сцена символична: дьявольское чудо не прочно, он дает не надолго и отнимает, дьявольское чудо – обман.

Затем начинается третий план повести – метафизический.

Когда Мастер и Маргарита появляются в романе – его отношения с Маргаритой уже в прошлом.

Мастер находится в том же доме для душевнобольных, куда попал и поэт Бездомный, потрясенный злыми «чудесами», свидетелем которых он стал.

Мастер пробирается в камеру Бездомного и рассказывает ему свою жизнь – как он встретился с Маргаритой, как они поняли, что они созданы друг для друга, как они любили, как он писал, историю о Понтии Пилате, как Маргарита вдохновляла его, помогала ему, как с романом вышла чудовищная неудача, – критика обрушилась на него («попытка протащить в печать апологию Иисуса Христа»), как он сжег рукопись, как Маргарита ушла, а он попал в эту клинику.

Но Маргарита не забыла Мастера, он ошибся. Бездетная, тридцатилетняя, жена очень крупного специалиста, постоянно бывшего в разъездах, она жила только любовью к Мастеру.

И вот, в день, когда у Маргариты было предчувствие, что «что-то произойдет», к ней подходит Азазелло, второй из демонов, и предлагает ей крем – магическое средство ведьм, который Маргарита, находившаяся после разлуки с Мастером в полном унынии, решает испробовать.

И вот Маргарита, а затем ее домработница Наташа, подсматривавшая за ней и потом воспользовавшаяся кремом[,] – летят.

Полет чудесно изображен Булгаковым, сплетение фантазии с реальностью достигает здесь большой убедительности.

В глубине каждой женщины скрыта ведьма, – так можно формулировать опыт Маргариты и Наташи, хотя в плане более глубоком, тут надо не смеяться, а скорее ужаснуться – как близок к нам, в сущности, дьявол!

Маргарита, не колеблясь, посещает затем «иностранца» на квартире и соглашается стать царицей на Великом бале у Сатаны – по дьявольскому обычаю каждый раз должна быть новая царица и обязательно называться Маргаритой.

Изображение бала у Сатаны и поведение Маргариты на балу, прекрасно вошедшей в свою роль, не менее блестяще.

Как будто мы присутствуем при чтении какого-нибудь средневекового описания приема у Сатаны, настолько Булгакову удалось передать самый дух сатанинского праздника, с его гостями – великими грешниками.

В награду за оказанную услугу Сатана исполняет просьбу Маргариты соединить ее с Мастером.

В этот час в доме для умалишенных умирает больной, т.е. Мастер, но в ином плане он предстает перед Маргаритой.

Сатана не может дать им «света», но может увести их «в область вечного покоя», где они оба будут навеки неразлучны.

Отлет, вместе с Сатаной и его двумя помощниками, Мастера и Маргариты на черных волшебных конях (– чувство полета уже знакомо Маргарите) грандиозен и величественен.

Демоны – помощники, один бывший на земле уродом, другой – большим черным котом, приобретают свой настоящий образ: их лица сделались не по[-]земному строгими, бледными и прекрасными, с выражением довременной тоски и грусти, а затем – почти не материальными.

– «Маргарита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня, и думала, что возможно, это лунные цепочки и самый конь – только глыба мрака, и грива этого коня – туча, а шпоры всадника – белые пятна звезд».

Последним видением Мастера и Маргариты было явление освобожденного от своей двухтысячелетней тоски Пилата, которому, наконец, дано притти [sic!] к Тому, к Кому он бесплодно стремился все это время.

Этому, может быть, помог Мастер, воссоздав трагедию Понтия Пилата в своей повести и заплатив за него своим страданием? – можно предположить.

Затем Мастер и Маргарита отделяются от демонов и направляются «в тот вечный дом, который они получили в награду».

– «Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он поднимается к самой крыше», – говорит Маргарита.

Зная об этом, или не зная, М. Булгаков совпадает с теми оккультистами, которые, говоря о некоторой части астрального плана, описывают тамошние пейзажи и строения.

Но главный нерв романа – «повесть о прокураторе Иудеи Понтии Пилате», о суде, смерти и погребении Иисуса Христа, прорезывающая в трех местах внешнее действие романа, остается для нас до конца загадкой.

– Почему «повесть о Понтии Пилате»? – Ведь по существу рассказ идет об Иисусе Христе?

Почему и первая часть повести, рассказанная Берлиозу и Бездомному дьяволом («иностранцем»)[,] и ее вторая и третья часть, созданные Мастером, одинаково представляют собой дьявольскую версию?

Можно предположить, что Понтий Пилат символизирует все тех «пилатов», которые по неведению, беспечности или равнодушию, а еще больше – по неверию допустили дьяволов безобразничать в Москве (или во всем мире), можно сделать и другие догадки, но настоящее свое намерение автор унес с собой.

Странная и замечательная книга!